Танец голода | Страница: 20

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Многотомная авантюра, не имевшая никакого отношения к Шемену, называлась так: «Общество по разработке сокровищ Клондайка. Новые изыскания, остров Маврикий». Это была старая история. Сидя у отца на коленях, Этель неоднократно слышала это название: Клондайк. Клондайк здесь, Клондайк там. Никто больше им не интересовался, однако, слушая, как увлеченно говорит об этом Александр — громко, с акцентом и тремоло, мгновенно загораясь, — она поверила. И однажды спросила отца: «Что такое Клондайк?» Она не знала точно, как произносится это слово, и запнулась на первом слоге: «К-лон-дайк». Он ответил шепотом. Стал взволнованно рассказывать о тайне, связанной с Маврикием. У северного его побережья расположены исхлестанные ударами волн и ветра острова Травянистый, Кошачий и Янтарный. Возле них когда-то давно, во времена Амьенского мира [23] , потерпел крушение корабль одного из последних корсаров. Судно перевозило сокровище Аурангзеба, короля Голконды, [24] — выкуп, который он должен был заплатить за собственную дочь: золото, много золота, гора золота и драгоценных камней — рубинов, топазов, изумрудов. Клад зарыли в земле, завалив кусками лавы. Откуда Александр узнал про него? Этель пришлось долго ждать ответа. А может, она просто не решилась задать этот вопрос. В истории сокровища было много загадочного: «маятник Шеврёля», «антенна Лечера» [25] . Проклятый корсар, вещавший из потустороннего мира. Однажды вечером в Many проводила свой сеанс Леонида. Кто была эта Леонида? Этель представляла ее феей и колдуньей одновременно. Леонида Б. - называл ее Александр. Словно само ее имя было тайной. «Она умела переворачивать столы», — шутила Жюстина. Нет, не совсем так. Леонида записывала то, что диктовали ей призраки. Изучая подробности дела, Этель обнаружила исписанный листок бумаги, настоящие каракули. Видимо, перо сломалось, и на бумаге остались царапины. Написанные бисерным почерком слова, едва различимые, наползают друг на друга, сливаются, кое-где подчеркнуты. Ничего не понять. Сначала Этель думала, что это немецкий, затем решила: нет, скорее, голландский. Голландец-корсар, последний пират, занесенный на широту Маврикия. Oxmuldeeran, ananper, diesteehalmaarich, sarem, sarem. Слова звучали забавно и почему-то непристойно, и самым глупым во всем этом было странное ощущение, возникшее у Этель, когда она с трудом их разбирала: по телу пробежала легкая дрожь ужаса или наслаждения — ей стало казаться, что в этих словах таится ключ ко всем неудачам их семьи; что они и есть та самая несчастливая звезда, талисман отчаяния. Сидя за столом, Леонида кладет свои крючковатые пальцы на лист бумаги, глаза у нее вытаращены, она пишет, а ветер с моря колотится в закрытые ставни, свистит в ветвях мапу и треплет голландский корабль в черных скалах Маврикия, налетает на груду камней, прячущих под собой проклятый клад. И это название — Клондайк, очаровывавшее ее в детстве, эти лишенные смысла слова несуществующего языка, за которыми — дым, пепел, нищета. Выдуманный Клондайк, сокровище, которого никогда не было.

Казалось необходимым продать это предприятие. Жюстина не имела привычки жаловаться. Она молчала, лишь изредка вздыхая: «Эхе-хе, жизнь — трудная штука». Или так: «Жизнь — очень тяжелый мешок». Что было в этом мешке? Этель с детства знала каждый камень, лежавший внутри. Мод, бесконечная связь Александра на стороне; пропасть, все заметнее отдаляющая его от Жюстины; не появлялось ничего, что могло бы снова сблизить супругов. И все-таки они жили вместе, пусть и во лжи; следы обоюдных оскорблений не стирались, но семейный плот продолжал плыть. Этель удивилась, что ругается, как Ксения. Дерьмо! Дерьмовый плот, дерьмовая болтовня, все эти внешне «порядочные» отношения. Оба постарели. Однажды Александр упал в коридоре и затем день за днем проводил в постели, ослабевший, бледный, ворчливый; он постоянно спал, лицо его обросло щетиной, как у мертвеца.

Предательство. Фальшь. Деньги, пригоршнями выброшенные на ветер. Остатки приданого, сумм, вырученных от продажи сахарных заводов, домов в Альма, Лоне, Риш-ан-О. Названия, выученные Этель еще в детстве.

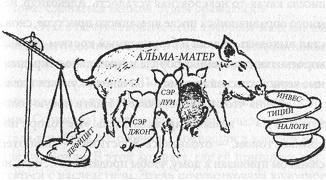

В одной из тех же папок она нашла рисунок,

заставивший ее смеяться, несмотря на всю горечь положения. Легендарная Альма, кормящая жадных и неразборчивых наследников, в то время как чаша весов под напором кишечных газов все больше опускается в сторону дефицита. Эту карикатуру — последнее, что осталось от лет, проведенных на Маврикии, — Александр нарисовал своим мстительным пером.

Как приходилось выживать в ту эпоху? Все было разрушено, многие умерли должниками. У старых тетушек не было ничего. Особенно у Милу, так и не вышедшей замуж и всю жизнь рассчитывавшей на милосердие брата и сестер. Да и ее сестры стоили немногим больше; разбазарив деньги за игорным столом и в браках, они радостно, с завидным аппетитом заставляли себя их выпрашивать.

Это случилось незадолго до наступления лета. Позднее Этель вспоминала, что над спящим городом висела какая-то невероятная усталость. Александр, немного оправившийся после внезапного приступа, снова стал выходить: шляпа и безупречный костюм-тройка, коротко подстриженная борода и тщательно покрашенные черной краской волосы, — он опять окунулся в дела.

«Но на что он рассчитывает? Найти новую золотую жилу?» — комментировала Этель. «Не говори подобным тоном, — отозвалась Жюстина. — Твой отец слишком привязан к дому, чтобы продать его». Этель не приняла возражений. «Он-то?! Привязан? И что он собрался делать? С кем? А мы, что станет с нами? Куда мы пойдем? Как нам выжить?» Все эти вопросы возникли наперекор ее желанию промолчать. Слова подступили к горлу, она ощутила, как они стеснили ей грудь, сдавили диафрагму. Ее угнетала лень, разлившаяся в июле над Парижем; было тошно. Мутило от бледного — похожего на таблетку аспирина — солнца, от грязной реки. От давящего на виски неба. Она записала в своем блокноте издевательский стишок: «Утопить бы эту смешную таблетку в Сене. И спасти Париж от его бесконечной мигрени».

Ксения, где она теперь? Проходили месяцы, а от нее не было никаких известий. Этель была уверена, что брак с Даниэлем не состоялся. Семья не сложилась. Ксения и Даниэль могли бы постараться ради сына. Но хочет ли он ребенка? Знает ли, какая она уникальная, великолепная? Нет, он никогда не удостоится даже прикосновения к ее ножкам, не то что нежного взгляда серо-синих глаз.

Голова шла кругом. Она взяла Жюстину за руку. «Пора! Сдаваться нельзя! Будем сражаться!»

Этель почувствовала себя храбрым маленьким солдатом, поднимающимся в атаку, — необстрелянным, но пылким и доверяющим собственной молодости. Жюстина нахмурилась. Потом все-таки согласилась, надела шляпку с вуалью (она носила ее с похорон господина Солимана) и подала руку дочери, но теперь Этель стала хозяйкой положения. Они вошли в кабинет господина Бонди. В этой комнате, где ей пришлось расстаться с наследством, Этель почувствовала холодное бешенство. В конце концов, разве не нотариус виноват в этом — не меньше, чем Александр?