Зеленый лик | Страница: 11

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Поначалу Хаубериссер решил, что перед ним мать со своими овдовевшими дочерьми, но, приглядевшись, усомнился в их родстве. По внешнему виду три дамы, которых он принял за дочерей, были, несмотря на явное индивидуальное различие, голландками – белокуры, тучноваты и с коровьей грацией; а вот седовласая матрона, несомненно, была уроженкой южных стран.

Официант, загадочно склабясь, подал ему бифштекс. Сидевшие за соседними столиками заухмылялись, выразительно поглядывая на Фортуната и зашушукались. Что бы все это значило? Неужели… Нет, какое там, он сидел за одним столом с образцовым мещанством. Да и почтенный возраст дам был порукой их добропорядочности.

Тут на эстраде появился жилистый рыжебородый тип в цилиндре, обвитом звездно-полосатым флагом, в облегающих брюках сине-белой полосы; на жилетке в желтую и зеленую клетку болтался будильник, а из кармана торчала задушенная утка. Он подошел к своему коллеге – той самой бородатой лягушке – и под резкие звуки янки-дудль [23] раскроил ему череп. Вслед за этим чета роттердамских старьевщиков «met Piano Begeleidingen» [24] затянула старинную заунывную песню про погребенную улицу – Зандстраат:

Оставайся, Рыжий, в море,

Коль не хочешь стать седым.

Ждет тебя большое горе –

Твой шалман исчез как дым.

Девочек – метлой поганой.

Вонь – духами из канистр.

Не узнаешь ты низинку,

Здесь засядет бургомистр.

Растроганная, как при исполнении какого-нибудь протестантского хорала, публика (глаза трех голландских толстух даже увлажнились), дружно мыча, подхватила:

Красят старые халупы,

Умывают всю Зандстраат,

А домишки, что получше,

Забирает магистрат.

Ни у Нильсена танцулек,

Ни у Чарли нумеров.

А твоей красотке, Рыжий,

Светит монастырский кров.

Засим начался калейдоскопически пестрый ералаш номеров, на эстраде резво сменяли друг друга курчавые как пудели английские Babygirls, поражавшие своей агрессивной невинностью; французские апаши с красными косынками на шеях; сирийские гурии, исполнявшие танец живота так, что было видно, как пляшет каждая кишка; имитаторы колокольного звона; баварские частушечники с их мелодичным рыганием.

От всей этой чепухи исходила почти наркотически успокоительная сила, как будто ассорти нелепостей может таить в себе те странные чары, которыми обладают детские игрушки, – зачастую они служат более действенным лекарством для надорванного жизнью сердца, чем самое высокое искусство.

Хаубериссер впал в какое-то забытье, он утратил ощущение времени, и, когда представление завершилось апофеозом и вся балаганная труппа с развернутыми флагами всех стран и народов, что, вероятно, символизировало счастливое водворение мира, покидала сцену под предводительством танцующего кекуок [25] негра, который пропел, как водится, слова утешения для «Сьюзи Анны из Луизианы», только тут Фортунат опомнился, удивившись тому, что не заметил исчезновения большей части зрителей: зал был почти пуст.

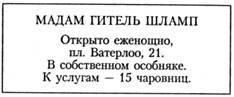

Все четыре соседки по столу тоже незаметно удалились, оставив вместо себя нежный знак внимания: он увидел в своем бокале розовую визитную карточку с целующимися голубками и надписью:

Значит, все-таки!…

– Не угодно ли приобрести билетик на дальнейшее представление? – тихо поинтересовался официант, проворно заменив желтую скатерть белой камчатной, на которой тут же появился букет тюльпанов и серебряные приборы.

Зверски взвыл вентилятор, изгоняя из помещения плебейский дух.

Лакеи в ливреях прыскали вокруг духами. Бархатная ковровая дорожка прокатилась красным языком по всему полу до самой эстрады, откуда ни возьмись появились мягкие кресла серой кожи.

С улицы донесся шум подъезжающих экипажей и авто.

Дамы в изысканных вечерних туалетах и господа во фраках стали заполнять зал – то же самое интернациональное, с виду прямо-таки великосветское общество, которое толпилось, едва не затоптав Хаубериссера, у входа в цирк.

В считанные минуты все места были заняты. Тихое позвякивание лорнетных цепочек, смех вполголоса, шуршание шелка, аромат дамских перчаток и тубероз, сверкающие там и сям жемчужные ожерелья и бриллиантовые брызги, шипение шампанского, хруст льдинок в серебряных ведерках, яростное тявканье комнатной собачонки, белые, чуть тронутые пудрой женские плечи, пена кружев, приторно-сладкий запах кавказских сигарет – зал преобразился до неузнаваемости.

Хаубериссер вновь оказался за одним столом с четырьмя дамами и опять перед ним сидела матрона, на сей раз с золотым лорнетом, и три довольно молодых, одна другой красивее. Они оказались русскими, у них были тонкие нервные руки, светлые волосы и темные немигающие глаза, не избегавшие взглядов мужчин и, однако, как бы не замечавшие их.

Проходивший мимо стола англичанин во фраке, позволявшем с первого взгляда узнать руку первоклассного портного, на минутку задержался и обменялся с дамами несколькими фразами; изящное, аристократическое, смертельно усталое лицо; пустой левый рукав вяло свисал вдоль туловища, отчего вся высокая сухопарая фигура джентльмена выглядела еще более узкой; один глаз казался больше – из-за монокля, который словно врос в глубокую глазницу.

Фортунат находился среди людей, которых инстинктивно ненавидят мещане всех стран, как кривоногая шавка ненавидит холеного породистого пса, это были человеческие особи, всегда являющие собой загадку для массы, те, к кому толпа питает чувства презрения и зависти одновременно; это были существа, способные, глазом не моргнув, вступить в кровавое побоище и при всем этом падать в обморок при звуке вилки, царапнувшей по фарфору. Поймав на себе косой взгляд, они хватаются за пистолет и невозмутимо улыбаются, будучи уличенными в карточном шулерстве; они что ни день предаются новому пороку, при одном упоминании коего «добропорядочный бюргер» трижды перекрестится; для них предпочтительнее три дня промучиться жаждой, чем пригубить стакан, из которого уже кто-то пил; они веруют в доброго Бога как в нечто само собой разумеющееся, но отворачиваются от него, так как он им, видите ли, неинтересен. Их считают пустышками дубовые головы, которым представляется блеском и лоском то, что, передаваясь от поколения к поколению, стало истинной сущностью этих людей, не пустых и не набитых, просто это существа, уже утратившие душу и потому заслужившие отвращение толпы, которая и вовсе никогда не имела души; таковы уж эти аристократы, они могут безошибочно учуять босяка под любым обличьем, в их систематике он стоит ниже всякой твари, и они же непостижимым образом обретают гибкость, склоняясь перед ним, если по воле случая он окажется на троне. Сильные мира сего, они могут быть беспомощнее ребенка, стоит только судьбе нахмурить чело… Орудия дьявола и его же мишени…