Кораблекрушение у острова Надежды | Страница: 70

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

У кудесника большой горб. Десять лет назад он отчаянно болел, соборовался и выздоровел. Поэтому и стал носить черную рясу наподобие монашеской.

Богдан Бельский расцеловался с братьями. И Михайла, и Григорий, и дядя Андрей Федорович верили бывшему опричнику, считали его своим человеком.

Он по-прежнему считался дядькой царевича, а это был высокий придворный чин, допускавший особую близость в обращении с членами царской семьи.

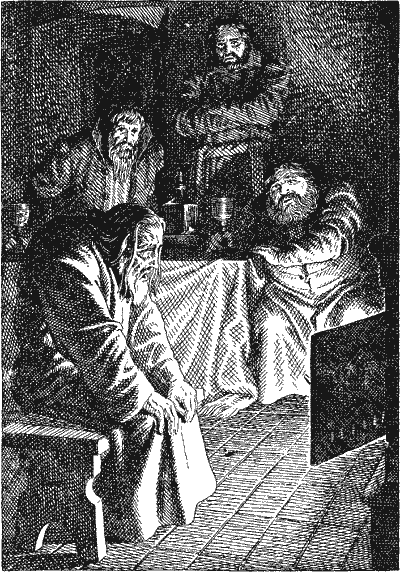

— Шуйский у нас седни гостевал, — икнув, сказал Михайла, когда приятели изрядно выпили; собственно говоря, братья не переставали пить после отъезда князя Шуйского и были возбуждены необычайно. — Андрей Иванович сказывал, царевича Дмитрия будут на царство венчать.

— А царь Федор Иванович?

— Что ж Федор Иванович… Поцарствовал дурачок, пора и в монастырь, на покой.

— А Борис Годунов? — быстро спросил Бельский.

— И Бориску туда же постригут. Все дела государские Шуйские да Нагие будут решать.

— А меня куда?

— Тебя? Ты с нами, будто родственник, дядька царевичев. Будешь, как Клешнин, с царем из одной миски есть… Ну, и прочее.

Богдан Бельский задумался. Опять его обошли. Конечно, Андрей Клешнин при дворе — сила большая, но не того хотел бывший опричник. Он хотел быть правителем русского государства, таким, как был Борис Годунов, и единолично решать все дела. Но сейчас об этом говорить рано.

— Я против Бориса не пойду, — вдруг сказал Бельский, перестав выбивать мозги из говяжьих костей. Он поправил на груди тяжелую золотую цепь, подарок Ивана Грозного.

— А как же ты? — вмешался Андрей Нагой.

— Против Бориса не пойду и Борису помогать не буду, — упрямо повторил Бельский.

— А как же ты?

— «Как» да «как»! Ежели вы, Нагие, власть захватите и Дмитрий на престол сядет, я ваш верный слуга.

— Вот ты как!

— Вот так… Борис Федорович мой давний друг, и я ему худа не хочу.

Андрей Федорович Нагой понял, что Богдан Бельский хочет на быстрой езде при крутом повороте не вывалиться из саней. Однако он знал: дядька не захочет губить Нагих и особо царицу Марью.

— Пусть так, — подумав, сказал Андрей. — Но ты поклянись, что Борису помогать не будешь. Подай-ка икону, Михайла.

Богдан Бельский поклялся на той же иконе, к которой недавно прикладывался князь Шуйский. Нагие успокоились.

— Ну-ка, Ондрюшка, — сказал Михайла, — готово у тебя?

— Готово, пусть поостынет малость, — отозвался шепотом Ондрюшка. — Вот ужо глотну.

Григорий Нагой молча поднялся с места и черным куском бархата накрыл иконы.

— Негоже святых в темное дело путать, — сказал он, вернувшись. — Давайте-ка, братья, еще по одной.

Нагие и Бельский снова выпили. Михайла посмотрел на царевичева дядьку:

— А как ты, Богдан, мыслишь, будет ли нам удача?

— Не знаю, волхвовать не обучен. Пусть Ондрюшка скажет.

— Готов, Ондрюха? — снова окликнул ведуна Михайла.

— Маленько еще пождите, горячо варево, обожгусь.

Братья Нагие и Бельский перестали разговаривать и уставились на глиняный горшок, остывающий на окошке.

Наконец варево остыло, и Ондрюшка опорожнил половину горшка. Он уселся на скамейку у печи и неотрывно смотрел на раскаленные угли. Свечи велел потушить.

Колокол у соборной церкви отбил полночь.

— Что хочешь знать, спрашивай, — глухо произнес Ондрюшка, не отрывая взгляда от раскаленных углей.

— Долго ли жить будет царь Федор Иванович?

— Не много и не мало. Пять лет проживет, — помолчав, отозвался Ондрюшка.

— Будут ли у него наследники?

— Нет.

— Князьям Шуйским верить можно ли?

— Верь, но на себя более надейся.

Братья посмотрели друг на друга. Михайла крякнул.

— А Борис Годунов долго ли жить будет?

— Долго.

— А царевич Дмитрий, крепок ли он к царской власти? — спросил Михайла.

— Младенец крепок вашими делами. Не утопите его в пианстве.

— Есть ли во дворце лихие люди?

— Много, всех не перечесть.

— Кто же они?

— Не знаю.

Еще немало вопросов задали братья Нагие Ондрюшке-ведуну о том, что сбудется в жизни. Наконец он совсем обессилел. Глаза сделались красными, выпученными, на губах пузырилась пена. Он стал городить несусветную чушь, потом свалился на пол и захрапел.

Печь погасла. Михайла отворил створку окна, в горницу хлынул свежий ночной воздух.

— Уж больно ты тучен, — сказал Бельский, посмотрев на жирные щеки и необъятный живот Михайлы.

— Скоро десять пудов наберу, — похвалился Нагой.

— Смотри, худо придется, задавит тебя жир.

— Пока жирный сохнет, худой сдохнет, — засмеялся Михайла. — Одно плохо: не на всякую лошадь сядешь. — Он смеялся долго, пока брат не толкнул его в бок.

Застолье продолжалось. Братья Нагие и Богдан Бельский выпили еще много вина и меда. Приятели громко спорили между собой. Предполагали, как лучше строить государство и каких людей приблизить. Словом, крепко надеялись Нагие на скорое и почетное возвращение в Москву.

Когда колокол отбил два часа, Ондрюшка Мочалов зашевелился и, не открывая глаз, снял с правой ноги сапог, скинул портянку и долго расцарапывал пальцами мозоль на мизинце. Не надев сапога, снова повалился на кирпичный пол и захрапел.

Уже было совсем светло, когда Богдан Бельский вернулся в царицыны верхние покои. Он пробрался тихонько в спальню к царевичу Дмитрию, где ему по положению дядьки была приготовлена постель. Толкнув ногой храпевшего у порога слугу, он приказал раздеть себя и, повалившись, сразу уснул.

Рано утром, когда хозяйки топили печи и готовили завтрак, старший конюх царицыной конюшни Ванька Пузырь, пережевывая на ходу ржаной хлеб с салом, подвел к дому гнедую кобылу. На Ваньке новые портки, сермяжный кафтан, на ногах кожаные сапоги, смазанные дегтем. Он попрощался с женой, сорвал с дерева десятка два краснощеких яблок, взгромоздился в седло и не торопясь затрусил по московской дороге.

Ванька Пузырь человек окольничего Клешнина. Он должен сообщать цареву дядьке обо всех людях, приезжающих в Углич. Знаемых должен назвать по имени, а незнаемых — по приметам. Ванька надеялся на щедрую подачку от окольничего.