Распутник | Страница: 4

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Да ведь и впрямь имелись все основания рассчитывать на благополучное будущее новорожденного; отец сбежал в Париж — и его тамошние дебоши никак не могли повлиять на судьбу сына; в годы гражданской войны в Англии воспрял дух благородства, рыцарственности — дух, если угодно, Древнего Рима, — бесследно развеявшийся впоследствии. Великие люди жили и умирали в те дни; тот же Страффорд подал пример истинного героизма предавшему его королю. Лорд Фолкленд, присягнувший на верность обоим станам, в отчаянии бросился искать смерть в сражении при Ньюбери — и нашел ее. Эпитафию лорду Ферфаксу, победителю при Несби, написал герцог Бекингем (что достаточно любопытно, если вспомнить, что самого герцога Поп назвал «властителем бесплодных полчищ»):

Ферфакс — храбрец; кто, как не он,

С самой Победой обручен?

Мужей и жен черты объединив,

Он то порывист был, то терпелив,

То яростен, то кротко справедлив.

Ни злобен не бывал он, ни зловещ;

Был беспристрастно честен, строг и прям;

И — в наши дни неслыханная вещь —

Он скромен был и знал об этом сам.

Новой школе беспутных поэтов во главе с Саклингом, даже в самых неприглядных ее поделках, был присущ некий благородный идеал, растаявший впоследствии, в годы Протектората [11] , в атмосфере удручающей бедности, повального бесчестья и всеобщего крушения надежд. Героизм выродился в героику, да и сама-то героика стала всего лишь названием зарифмованного двустишия — так называемого «героического куплета», — и актеры в тяжелых париках, исполняя роли цезарей, императоров Индии и индийских вождей, напыщенно декламировали эти куплеты дамам в черных масках в партере и королевским фавориткам в ложах.

Леди Уилмот принадлежала, скорее, прошлому, в ней было нечто от древнеримских матрон, — и когда королевская власть рухнула, а ее супруг оказался с позором изгнан из страны, она всецело посвятила себя воспитанию сына и сохранению за собой поместья, которому предстояло в надлежащее время перейти к нему. Последняя задача стала особенно сложной после того, как казнили Карла I, потому что ее муж, никогда не скрывавший дружбы с принцем Уэльским, отныне уже не был всего-навсего попавшим в опалу сторонником короны. Напротив, он сразу же превратился в одного из главных злоумышленников, строящих из-за рубежа козни против родной страны. Однако его влияние вновь стало очевидным, как только молодой король назначил его своим постельничим; он вошел в правительство в изгнании (состоящее всего из четырех человек), с членами которого Карл II советовался по всем вопросам; причем советы Уилмота неизменно взывали к действию — какому угодно, где бы то ни было и любой ценой. Двое угрюмых шотландцев, прибыв в Гаагу, предложили Карлу в обмен на обещанную ими поддержку подписать соглашение с пресвитерианской церковью — и с явным неодобрением следили за тем, как молодой король неумело строит из себя святошу. За все же воспоследовавший росчерк королевского пера — лживый, ничего не значащий и вероломный — значительную долю ответственности несет Уилмот. Бесчестье и предательство, какими дышала вся эта афера, стали зловещим и только в этом смысле достойным знаменьем только что начавшегося царствования, — и нам известно, что один из членов депутации, очевидно более щепетильный, чем его спутник, испытал угрызения совести. Звали его Александр Жоффре, и в его дневнике мы читаем:

Будучи в 1650 году вновь посланы туда (в Голландию) парламентом по тому же делу, мы самым прискорбным образом впутались в эту историю сами и вовлекли страну, не говоря уж о несчастном принце, к которому мы обратились; мы заставили его поклясться на Библии и подписать соглашение, которое, как нам было известно наверняка (да он и сам не скрывал этого), было ненавистно ему до глубины души. Но, осознав, что только при условии подписания он может быть приглашен править нашей страной (и убедившись в полной непригодности любых других средств), молодой принц самым прискорбным образом поддался шантажу, которому мы его самым прискорбным образом подвергли, — причем, не стану скрывать, на мой взгляд, наша вина оказалась более тяжкой.

Уилмот был одним из главных движителей всей аферы, основанной на «дружбе» с шотландцами. Одним из тех немногих, кто сопроводил молодого короля в Англию и изрядно скандализировал пресвитерианцев собственным поведением. Он был с королем в сражении при Вустере и стал его спутником в последовавшем бегстве с поля брани. Путешествуя под именем мистера Барлоу (не единственный и не последний псевдоним, которым он пользовался), Уилмот прибыл с королем в Брайтон и обосновался на постоялом дворе на Западной улице. Оттуда они на лошадях добрались до Шорхэма, после чего на рыбацкой лодке переправились во Францию.

Может быть, именно сомнительная роль, сыгранная Уилмотом при бегстве короля, заставила леди Уилмот тоже покинуть Англию, поскольку 1653–1654 гг. она с детьми провела в Париже. Гайд (будущий лорд Кларендон) 15 августа 1653 года в письме из Парижа ее супругу, ставшему теперь графом Рочестером и рыщущему по Германии в поисках денег для нужд престола, упомянул о том, что малолетний сын Уилмота всегда с волнением ждет отцовских посланий; он присовокупил также, что шестилетний Джон пребывает в отменном здравии и отцу следует гордиться таким первенцем. И в новом письме (в мае 1654 года) Гайд сообщает, что леди Рочестер не желает ехать в Англию, не повидавшись с мужем, но в беседе с самим Гайдом она выказала решимость оставаться в Париже до тех пор, пока не будет окончательно названа точная дата возвращения в Англию короля; к этому же принуждают ее обстоятельства, в частности состояние Фрэнка (ее сына от первого брака), едва оправившегося от тяжелой болезни.

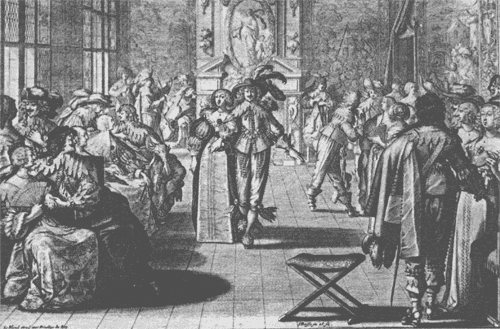

Однако уже через две недели (как вытекает из следующего письма Гайда Уилмоту) ее терпению приходит конец. «Ваша супруга измучена пребыванием в Париже, а бедный Генри — тем паче; они уже близки к тому, чтобы уверовать в огульный навет, будто в Париже и впрямь самый гиблый воздух во всем мире». Леди Рочестер была не из тех, кто упивается жизнью при дворе, да и двор Карла был тогда таков, что не мог бы ничем порадовать ни гуляку, ни моралиста. С одной стороны, как известно, у Карла была в изгнании семнадцатилетняя фаворитка; по вечерам весь двор пел, плясал и веселился «так, словно мы одержали победу», а с другой — при дворе все дышало самой настоящей нищетой, королевских лакеев сажали в долговую яму, посуда уходила в ломбард, вельможи, теряя достоинство, клянчили деньги в долг.

Карл II в ссылке на балу пляшет «так, словно мы одержали победу» [12]

Дитчли-парк, пусть над ним и нависла угроза конфискации со стороны Протектората, манил леди Уилмот куда сильнее, чем танцы и забавы на пустой желудок и призрачные надежды придворных хохотунов. Она была прирожденной помещицей; иных свидетельств о ее жизни в городе и тем более пребывании при каком бы то ни было дворе до нас не дошло. Если не считать собственных детей, сильнее всего она была привязана к Джону Кэри, многолетнему управляющему обоими ее именьями, Дитчли и Эддербери, который неизменно брал на себя заботы, по праву причитавшиеся сначала ее мужьям, потом сыновьям, а в конце концов, и внукам. Уже будучи в весьма преклонном возрасте, она написала о нем внуку, графу Личфилду, с как правило не свойственной ей нежностью: