Распутник | Страница: 55

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Первоначала! Вы, сквозя сквозь вещи

И малость бесконечностью пронзив,

В веках добры, мудры и не зловещи,

Откуда же чудовищный порыв

К нам вторгся, мир в геенну погрузив?

Будь, Дух вселенский, Ты и вправду благ,

Неужто бы так страждал человек?

Повсюду кровь, и мор, и смерть, и мрак,

Брань, блуд, безумье, бойня, боль навек, —

За что Ты нас на это всё обрек?!

Кощунственно пусть это прозвучит,

Но Бог со Злом для нас — орел и решка;

Бросаем жребий — кроток иль сердит? —

И знать не знаем, что Твоя усмешка

Нам неудачным выбором грозит.

Это уже совершенно новый подход по сравнению с прямолинейным атеизмом Рочестеровых переводов из Сенеки:

Уж коли Смерть на свете правит,

И нас в покое не оставит,

И никого не пощадит,

Будь циник ты или пиит,

Будь стоик или же стяжатель, —

Лови мгновение, приятель,

И с наслажденьем проживи

И дружбы день, и ночь любви!

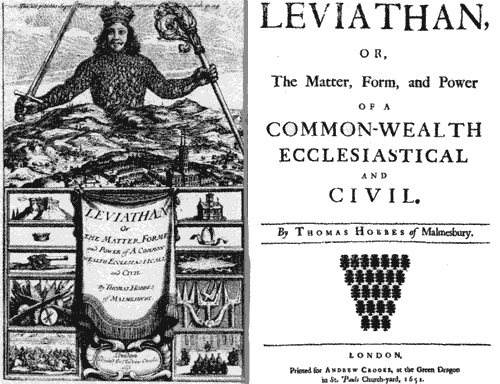

Перевод реплики хора из Сенеки восходит, понятно, к Гоббсу. Трудно преувеличить тогдашнюю популярность этого философа даже среди тех, кто никогда не брал в руки его трудов. Приятие догматов Гоббса было столь же всеобщим, как в XX веке — приятие догматов Фрейда. В анонимном трактате «Городской щеголь» (1675) читаем:

Своим символом веры (потому что даже такому хлыщу время от времени хочется хоть во что-то поверить) он обязан Гоббсу; по меньшей мере, именно это твердит он сам: в «Левиафане»-де содержатся все утраченные побеги с древа мудрости Соломоновой; меж тем сам он этой книги в глаза не видел, и, по нему, она вполне может быть посвящена лову кильки или новым правилам лова таковой в районе Гренландии. Но о книге говорят во всех кофейнях, и он успел почерпнуть из нее два правила: над духовной жизнью надо смеяться и никаких ангелов не существует, кроме «ангелочков» в одном исподнем.

Для Гоббса душа была функцией тела, первоначалами же оказывались ощущения и желание. Система аргументации Гоббса, рационально переходя со ступени на ступень, заменяла понятие Бога поступательным движением и здравым смыслом. Ее с восторгом приняли при дворе периода Реставрации, потому что она отрицала сверхъестественное наказание за земные грехи, равно как и сверхъестественное вознаграждение за проявленные при жизни добродетели. То, что вместе с тем она исключала из жизни радости земные, поначалу не слишком бросалось в глаза, хотя почитателей Гоббса должен был насторожить пример человека, ночами распевающего песни у себя в постели, — но не от восторга, а исключительно для тренировки голосовых связок.

Однако Гоббс и его последователи, не веря в Страшный суд, испытывали ужас перед полным «обнулением» в смертный час. И наконец в 1679 году Гоббс умер. Малгрейв откликнулся на его смерть велеречиво и высокопарно:

В невежестве мы темном пребывали,

Диавола и духов трепетали;

Великий Гоббс, явившись к нам, пролил

Свет разума — и в бегство обратил

Все эти чудища…

Однако простой люд — уличные музыканты и разносчики газет — придерживались противоположной точки зрения:

Помер Гоббс? Не плачь вдогон!

Атеистом помер он,

Просто взял и вышел вон!

Помер Гоббс легко и просто,

Дотянув до девяноста

От пеленок до погоста.

Помер Гоббс? Какая клизма

Постулатам атеизма!

Фронтиспис и титульный лист «Левиафана» Гоббса [80]

Доктрина Гоббса разонравилась Рочестеру задолго до того, как он засел за чтение «Истории…» доктора Бернета. Да и раньше привлекала она его не столько рациональной стороной (однажды Рочестер сказал Бернету, что ни разу в жизни не встречал стопроцентного атеиста), сколько эмоциональной. Мысль о том, что, «умерев, мы становимся прахом», была ему интересна своим цинизмом; не зря же он сам написал «Оду Ничто» и «Сатиру на род людской». Однако болезнь притупляет эмоции, в том числе — и вкус к цинизму. Болезнь позволила Рочестеру настолько раскрепоститься душевно, чтобы он смог задаться вопросом о «первоначалах» и ответить на него не по-гоббсовски: нет, не ограниченными в пространстве и времени являются они, но бесконечными и вечными, пусть те же самые свойства — бесконечность и вечность — присущи и мировому Злу. Дойдя в своих размышлениях до этой точки, Рочестер как раз и приступил к чтению «Истории Реформации».

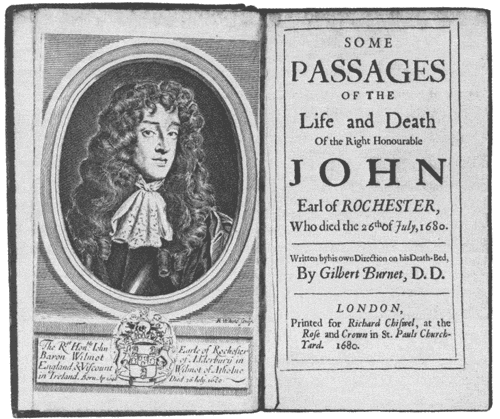

Эта книга не принесла ему успокоения. Напротив, он ощутил неуверенность; его с трудом обретенное мировоззрение вновь пошатнулось. Он читал книгу, написанную человеком его собственного интеллектуального уровня, причем человеком светским (а Бернет никогда не был сугубо кабинетным ученым и тем более монахом), который, как выяснилось, придерживается той же веры, тех же правил и понятий, в которых самого Рочестера воспитывали в детстве, но от которых его затем категорически отучили — сначала в Оксфорде, а потом в Уайтхолле, — внушив ему, будто они являются суевериями, распространяемыми исключительно затем, чтобы обманывать род людской. Но если Бернет прав и действительно существует некий Бог, достаточно заинтересованный в человечестве, чтобы взять на себя труд судить и проклинать, то чтó же ждало бы Рочестера в наказание за беспутную жизнь? Земная жизнь подошла к концу — и ему следовало позаботиться о жизни вечной. Мисс Робертс, щедротами которой он пользовался наряду и наравне с королем, умерла прошлым летом, всего через пару недель после того, как Сэвил написал ему о встрече с ней у мисс Фокар, на что Рочестер откликнулся каламбуром о «чертовых чертогах», где ей, строго говоря, и место. Будучи, как она всегда утверждала, дочерью священника, мисс Робертс была соборована Бернетом и покаялась в своей многогрешной жизни; теперь ее ждала встреча с вечностью.

И вот в октябре 1679 года Рочестер послал к Бернету приятеля с просьбой навестить его, и, по словам самого Бернета, «после того, как я зашел к нему раз-другой, он проникся ко мне таким доверием, что поведал все свои мысли как о религии, так и о морали и рассказал мне полную историю своей жизни; мои визиты становились все более частыми, и ему это нравилось. Вплоть до его отъезда из Лондона, случившегося в начале апреля, мы виделись едва ли не каждый день».

Когда Бернет впервые опубликовал отчет об этих беседах и о религиозном покаянии Рочестера (а произошло это в год смерти поэта), его свидетельство подвергли сомнению, а друзья Рочестера и вовсе отказались признать отчет мало-мальски правдоподобным. Бернет был модным духовником, он извлекал моральный капитал из встреч с теми, кто сам к нему тянулся, — сначала это была мисс Робертс, а затем и Рочестер. Завзятые острословы относились к нему в полном соответствии со стихотворной строчкой Отуэя: «Прокравшийся ко мне в мой скорбный час». Его, сама по себе вполне логичная, лояльность властям после революции, его курс поведения, выбранный себе в образец Дорсетом и Сидли, довели нелюбовь к Бернету до уровня истерии, что выразилось, в частности, в таких строках анонимного автора: