Большая телега | Страница: 7

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Он, впрочем, оказался баянистом — такова была глубина моего падения. Толстый старик с баяном, одетый как огородное пугало из зажиточной усадьбы, сидел на раскладном стуле у входа в Вассеркирхе, [9] у ног распахнутый чемодан выставил на всеобщее обозрение плюшевую подкладку цвета небесного гнева, рядом пластиковая лоханка для пожертвований, почти до краев наполненная мелкими монетами. Из центра этой нелепой композиции лилась баховская фуга, не то до-, не то ре-мажор, короче, та самая, — тот факт, что я всегда теряю разум, услышав первые же аккорды, совершенно не помогает запомнить название; скорее наоборот. На почтительном расстоянии топталась добрая дюжина опьяненных внезапной культурной атакой жертв; теперь я был одним из них и ничего не мог с этим поделать. Бах есть Бах, в любом исполнении.

И кстати, об исполнении. Самое поразительное, что оно абсолютно меня устраивало — даже теперь, после наглядного знакомства с недостойным источником божественных звуков. И не потому что я утратил последние остатки критического подхода к действительности — это проклятие, боюсь, никогда меня не оставит, — просто музыка звучала безупречно, не придерешься. Что-то тут было не так. Вернее, вообще все не так. Я знаю, что фуги Баха вполне можно воспроизвести на баяне, в конце концов, тоже духовой инструмент, слабоумный младший братец органа. Но звучит он совершенно иначе. Я, конечно, не музыкант, но до сих пор был уверен, что баян от органа худо-бедно отличить способен. И вдруг так облажался. Надо же.

Только когда музыка умолкла и вместо тишины на нас обрушился громкий треск, в котором я не без труда опознал шум аплодисментов, до меня наконец дошло. Боже милостивый, да это же просто запись. Чемодан тут не для красоты стоит. В нем спрятано воспроизводящее устройство. То есть я все-таки не рехнулся, это была самая настоящая органная музыка — в записи. А хитрый дед просто исполнял пантомиму, его баян и звука не издал. Смешно, кто бы спорил.

Я заметил, что старик на меня смотрит, внимательно и лукаво — дескать, как я тебя провел? Я невольно улыбнулся, укоризненно покачал головой и погрозил ему пальцем — обманывать нехорошо! Баянист скорчил постную физиономию кающегося грешника, смиренно кивнул, но тут же ухмыльнулся и выразительно ткнул указующим перстом в направлении емкости для денег. Дескать, сперва заплати за развлечение, а потом привередничай. И тогда я, может быть, снова сделаю вид, будто мне стало стыдно.

Я счел требование вполне справедливым, выгреб из кармана несколько полуфранков, присоединил их к даяниям своих многочисленных предшественников, отошел в сторону, присел на каменный парапет набережной и приготовился слушать дальше. Бах есть Бах, и я не готов добровольно покинуть место, где звучит его музыка, пусть даже и в записи, не так уж я прихотлив.

Старый обманщик проводил меня взглядом, увидел, что я остаюсь, одобрительно кивнул и взялся за баян. Мир снова заполнился звуками органа, столь чистыми и глубокими, каких не во всяком концертном зале и далеко не с любым настоящим инструментом добьешься. Я снова подумал: что-то тут не так, а потом перестал думать, потому что музыка Баха словно бы специально создана для того, чтобы приводить мой разум в полную негодность, просто в некоторых особых случаях это происходит в первое же мгновение, а во всех прочих — секунду спустя.

Наконец музыка умолкла. Пока я приходил в сознание и разминал затекшие от долгого сидения ноги, публика как-то незаметно разбрелась, а баянист начал собираться. Пересыпал монеты в поясную сумку и принялся закрывать чемодан.

Убедившись, что концерт окончен, я стал обдумывать свой дальнейший маршрут, и тут старик вдруг обернулся ко мне и сделал столь недвусмысленный жест: «стой, где стоишь», что я зачем-то кивнул, нерешительно переступил с ноги на ногу, но никуда не пошел, а принялся смотреть, как он складывает стул. Лениво размышлял, как же бедняга все это потащит и не следует ли предложить ему помощь. С другой стороны, справлялся же он как-то без меня вчера, позавчера и вообще всю жизнь.

Он и сейчас превосходно справился. Передвинул перевязь так, что баян повис на спине, как нелепый громоздкий рюкзак, одной рукой взял сложенный стул, другой чемодан, но тут, похоже, снова вспомнил обо мне, оглянулся, подмигнул, как сообщнику, поставил чемодан на землю и поманил меня, как любопытного, но оробевшего перед незнакомцем ребенка.

Я послушно встал и пошел к нему. Когда я приблизился на расстояние вытянутой руки и остановился, потому что куда уж ближе, старик одобрительно улыбнулся, зачем-то приложил палец к губам — дескать, помалкивай, — воздел руку к небу и энергично ею взмахнул. Я, помню, успел снисходительно подумать, что такой залихватский бессмысленный жест подошел бы провинциальному фокуснику, но тут раздались звуки органа, первые аккорды той самой фуги, которая не то до-, не то ре-, а может, и вовсе соль-мажор, и я застыл, как громом пораженный. Поначалу, помню, пытался сообразить, откуда она звучит теперь, когда чемодан закрыт, а потом уже ни о чем не думал, только стоял и слушал, только был.

Старый баянист тем временем подхватил свой чемодан и с прытью, какой не ожидаешь от человека его возраста и комплекции, широкими, как прыжки, шагами удалился в сторону моста. Но музыка не становилась тише, и когда старик совсем скрылся из вида, она продолжала литься, пока не добралась до коды.

Я еще какое-то время стоял у Вассеркирхе, счастливый и опустошенный, вспоминая, кто я такой, откуда здесь взялся и что, собственно, означает «здесь», а потом наконец вспомнил, развернулся и улетел.

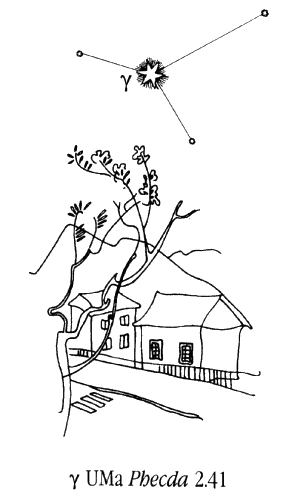

γ. Phecda. Динь-ле-Бен

Взрослые жители города Динь-ле-Бен носят каменные плащи, а дети ходят по улицам в позолоченных масках, без которых им не позволено показываться на людях.

Это я когда-то написал. Нет ничего лучше, чем говорить и писать только правду, важно лишь отделять наиболее эффектные ее составляющие от прочих и преподносить их, как обычное информационное сообщение — сухо, лаконично, без словесных завитушек и прочих кондитерских излишеств.

Вот и тут я ничего не выдумал, просто изложил факты, другое дело, что не все. Опустил некоторые малозначительные подробности.

Если обстоятельно, ничего не упуская, рассказать, как было дело, большая часть очарования пропадет. Но тут уж ничего не поделаешь.

Я впервые попал в Динь-ле-Бен лет семь назад, совершенно случайно и находился там максимум полчаса, да и то только потому, что на окраине этого городка приятелю, с которым мы колесили по Провансу, позвонил кто-то, как ему тогда казалось, чрезвычайно важный; теперь-то он вспомнить не может, что это был за звонок, вот что творит с нами время.