Доктор Проктор и его машина времени | Страница: 32

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

— А ну-ка, быстро вон из свинарника! Кышь! Кышь!

Глава 15. Французская революция

Лисе пригнулась, чтобы избежать второго удара доской, уже приближавшейся к ней с опасной быстротой.

Она молниеносно выскочила из воды и села на край ванны.

Вокруг был живой ковер из розовых спин свиней, животные толкали ванну и толкались друг с другом.

— Кыш! Кыш! — кричал рассерженный крестьянин, надвигаясь на Лисе с поднятой доской.

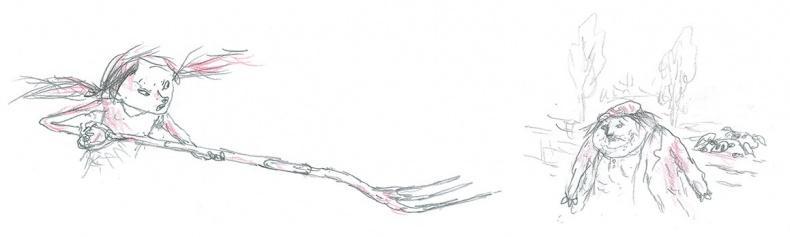

Спрыгнув с ванны, девочка оказалась на спине свиньи, и всеобщее хрюканье заглушил душераздирающий визг. Она машинально вцепилась в уши этой свиньи, которая тут же бросилась бежать, выбралась из стада и рванула к ограде загона для свиней, да так, что во все стороны полетели брызги навозной жижи. Перед самым забором свинья вдруг остановилась, подогнула передние ноги и резко взбрыкнула задом, катапультировав свою пассажирку. Лисе перелетела через забор, через вилы и сбежавшего из загона поросенка и зажмурилась в ожидании жесткого приземления.

Не дождавшись его, Лисе удивленно открыла глаза и обнаружила, что лежит на большом мягком стоге сена. Она встала, отряхнулась и увидела, что к ней бежит все тот же крестьянин.

Лисе чувствовала себя не в своей тарелке. Оттого, что за ней гнались, что приходится бояться, что она мотается туда-сюда во времени и никак не может найти того, кого ищет. Оттого, что она не живет дома с мамой и папой, что с ней нет ее любимого мишки. Ей вообще все это надоело. Поэтому она спрыгнула на землю, дала пинка поросенку, схватила вилы и, направив их на крестьянина, закричала дрожащим от злости голосом:

— Я проткну тебя насквозь и скормлю свиньям, деревенщина несчастная!

Крестьянин резко остановился и опустил доску.

— Чё… чё… чё ты хошь? — спросил он пискляво.

— Я хочу моего мишку! — прокричала Лисе, наступая на крестьянина. — А кроме того, хочу, чтобы ты показал мне дорогу к Пастилии. Говори!

— П… П… Пастилия? — сказал испуганный крестьянин и попятился назад. — Это… Это… здесь!

— Но это же не тюрьма! И где площадь Революции?

— Кажись, ты енто про Бастилию!

Лисе замерла:

— Бастилию?

— Да. Так ыть она где-то там, на площади Революции посреди города.

— А это далеко?

— Туда топать, понимашь, и топать, но тебе оно надо, спешить туда?

— Я хочу прийти туда до того, как отрубят голову графу Монте Криспо!

— Ой! — сказал крестьянин. — Тогда, понимашь, времени мало.

Лисе опустила вилы:

— Почему?

— Потому как твоему Монте Криспо голову отрубят уже сегодня.

Лисе отбросила вилы:

— Быстро! Одолжи мне лошадь!

— Лошадь? — фыркнул крестьянин. — Я развожу свиней, а не лошадей.

Лисе вздохнула. Посмотрела по сторонам. Черный волосатый боров — огромный, как мотоцикл, с торчащими клыками — встал из навозной жижи и угрожающе захрюкал, готовясь к нападению. Лисе вздохнула. Будет не очень красиво, может быть, даже опасно. Сейчас начнутся гонки на свиньях.

Марсель отправился с родителями на площадь Революции, чтобы приобщиться к народной жизни. «Надо посмотреть, хорошо ли у нас работают палачи», — сказал его папаша.

Мать наделала гору бутербродов, и Марсель уже предвкушал французскую булку с сыром бри. Но он, конечно, не называл булку французской булкой, как испанцы не называют свой хлеб испанским, датчане — датским, а американцы не зовут американские горки… Ну, ты понимаешь.

Он называл это просто булкой.

И он будет есть сыр бри.

И может быть, выпьет немножко разбавленного красного вина.

Они уселись на плед, который мать расстелила прямо на мостовой на площади, где было множество людей. Марсель с вожделением смотрел на корзинку с завтраком, а родители и все остальные смотрели на эшафот. Палач, здоровенный мужик, до пояса обнаженный, вспотевший, в черном капюшоне с прорезями для глаз, прочитал приговор к смертной казни громким надсадным голосом. Потом дернул за веревку, острый нож со свистом упал с четырехметровой высоты и с отчетливым «хлюп!» отрубил голову бедняге, чья голова была вставлена в отверстие. Звук «хлюп!» толпа приветствовала криком восторга.

— Вот это я понимаю, — одобрительно кивнул отец. — Чистая работа. Марсель, ты видел?

Но Марсель ничего не видел, ему было скучно. Головы отрубали все лето, отрубали и отрубали, головы падали в корзину, стоявшую перед гильотиной, кровь текла с эшафота на мостовую. А иногда, когда кто-нибудь совершал уж очень гнусное преступление или был чересчур богатым или благородным, то отрубленную голову пришивали к телу и отрубали еще раз. Нет, воскресенья до революции Марсель любил гораздо больше. Тогда они с мамой и папой слушали на площади Революции музыкантов, игравших на эшафоте перед Бастилией. Марсель любил музыку и хотел стать музыкантом. Он всегда носил с собой трубу, доставшуюся ему в наследство от дедушки, была она при нем и сегодня. Поэтому, когда все остальные были заняты тем, что происходило на эшафоте, Марсель поднял трубу к губам, чтобы сыграть песенку, которую как-то придумал, когда был один. Но до песенки дело не дошло, он так и остался сидеть, уставившись на что-то, вдруг выскочившее из боковой улочки. Выглядело это некрасиво и опасно и больше всего было похоже на гонки на свиньях. И кроме всего прочего, верхом на свинье ехала девочка!

Свинья остановилась, девочка спрыгнула и ворвалась в толпу с криком:

— Доктор Проктор! Доктор Проктор! Это я, Лисе! Вы здесь? Доктор Проктор!

Однако голос девочки утонул в звуках падающего ножа и радостных воплях толпы. Девочка остановилась, продолжая кричать, но никто не ответил. Это было естественно, ее тоненький голосок просто никому не был слышен. Она покорилась судьбе и стала беспомощно озираться по сторонам. И тут Марсель увидел, что по ее щекам текут слезы. Марсель был юноша чувствительный, его всегда больше интересовали музыка и благоденствие окружающих, чем отрубание голов, поэтому он, так и не выпустив трубу из рук, подошел к девочке.

— Пливет, — сказал он.

Но девочка была увлечена поисками человека в толпе и не заметила его.

Марсель кашлянул:

— Пливет, Лисе.

Она повернулась и удивленно посмотрела на него.

— Я могу тебе помочь? — спросил Марсель.

— Откуда ты знаешь, как меня зовут? — спросила девочка.

— Оттуда, что ты много лаз кличала: «Это я, Лисе!»

— Ах да, — улыбнулась Лисе, но улыбка была какой-то безрадостной, почти плачущей.