Младенец и черт | Страница: 4

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

– Место, где спрятана папка, – с готовностью ответил тот. – Видите ли, она большая, желтая такая. Я ведь как? Несколько листов перепишу, трубочкой скатаю и за пазуху. Но с территории не вынес, честное-благородное слово. Только из секретной части. Он на меня давил, запугивал, а я всё тянул. Я же русский офицер…

– Как собирались вынести папку с территории корпусного штаба? – перебил мерзавца Козловский. – Не юлить!

– Слушаюсь. План был такой. Перетащить по частям в тайник, а потом…

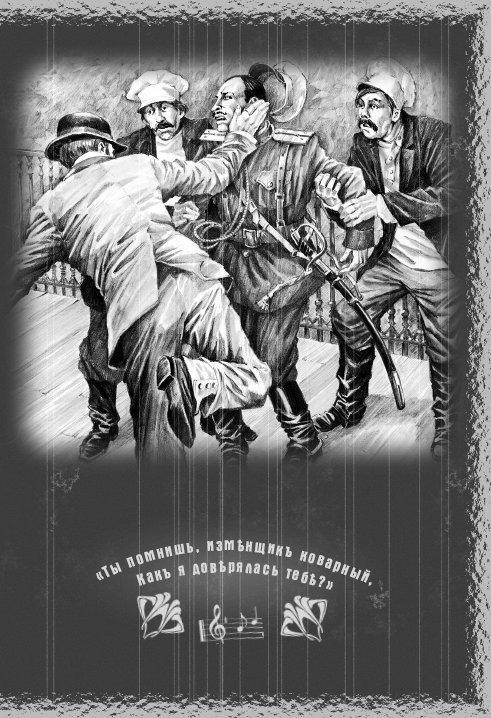

Немец, до сей секунды стоявший смирно и беспрекословно выполнявший все распоряжения филеров («Боком!» «Руку вверх!» «Ноги шире!»), взревел от ярости. Рванулся с места, подлетел к Рябцеву и с воплем «Трррус!» влепил поручику звонкую пощечину. Увернулся от растопыренных рук Лучникова, штабсротмистра оттолкнул плечом и с разбега перемахнул через ограду – прямо в кусты.

Двое филеров кинулись за ним, Козловский дунул в свисток, Лучников закричал ребятам из оцепления: «Не стрелять! Живьем!», а поручик схватился за лицо и завыл.

– Что вы, как девка?! – рявкнул на него князь. – Подумаешь, рана!

На щеке у Рябцева сочилась тонкая царапина. Это резидент его перстнем ободрал, понял Козловский.

Но предатель вдруг схватился за горло, всхрипел и забился в руках у агентов. Сердечный припадок, что ли?

– Яд! – охнул Лучников. – Мгновенного действия! «Ку-ра-ра» называется. Я раз такое уже видал. В пятом году, когда японского диверсанта брали. У него в кольце иголка была. Чиркнул себя по горлу…

А отравленный больше не дергался, повис кулем, только нога еще судорожно скрежетала каблуком по цементу.

У штабс-ротмистра на лбу выступил холодный пот.

– Мерзость какая! Того-то не упустят?

– Не должны, всё обложено. Ну-ка, от греха…

И Лучников побежал по перрону – не в том направлении, куда скрылся резидент, а наискосок, каким-то собственным азимутом.

Козловский – не стоять же на месте – похромал вдогонку.

Сердце так и заходилось от тревоги. Очень уж прыткий попался немец.

Бородатый шпион оказался еще прытче, чем представлялось штабс-ротмистру.

Моментально продравшись через кусты (у преследователей это получилось куда медленней), резидент широкими скачками понесся прямо на второе кольцо оцепления – под фонарем, перегораживая переулок, маячили два агента.

Не тратя времени на предупредительные окрики, они бросились беглецу наперерез. Один прыгнул в ноги, второй хотел завернуть руку.

Только не на того напали. От ножного захвата немец увернулся, да еще поспел врезать филеру носком ботинка по виску. Со вторым схватился и вышел из короткой, яростной схватки победителем. Так впечатал противнику лбом в нос, что служивый рухнул без памяти.

На повороте резидента сшиб подножкой агент из третьего кольца. Оба покатились по земле, и снова бородатый поднялся, а филер остался лежать.

Беглец обернулся. На него, отставая шагов на тридцать, неслись Лучников и еще несколько человек. Сзади, припадая на правую ногу и захлебываясь матюгами, поспевал штабс-ротмистр.

Одно движение, и резидент исчез за углом.

– Вы двое по забору! – быстро распорядился Лучников. – Вы трое налево! Михалыч, Степа, за мной! Врёт, паскуда, не уйдет!

И точно, не ушел. Недолго довелось побегать шустрому немцу. Путая след, он махнул через штакетник в какой-то сад, перескочил через ограду с противоположной стороны – и угодил прямо на Лучникова со товарищи. Пантелей Иванович всё рассчитал точно, ибо старый коняка борозды не испортит.

Бородач и тут без борьбы не дался. Врезал Михалычу по сопатке, Степу лягнул в неподобное место, но завалили-таки голубя. Забарахтались в траве – упрямый перец-колбаса всё не сдавался.

Поскольку все четверо были люди серьезные, управлялись без криков, без ругани. Из-под забора, где шла баталия, доносилось лишь кряхтение да хриплые выдохи.

Четвертью часа ранее на близлежащей даче

Насчет кота-мурлыки Лучников выразился, конечно, грубо, но в сущности был недалек от истины.

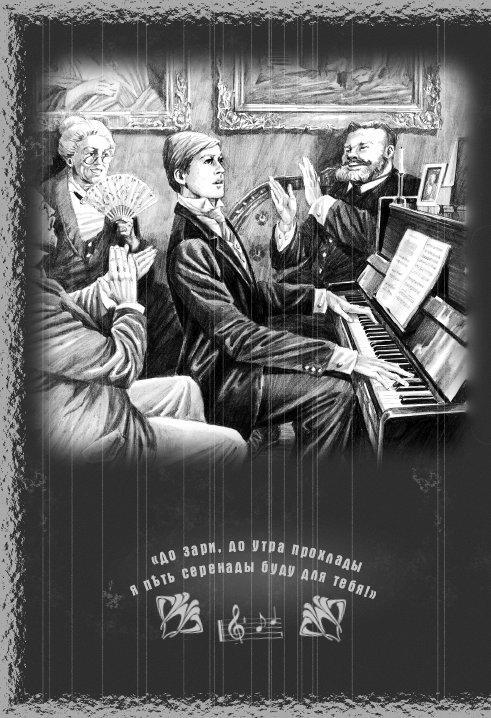

Слушателей было человек двадцать, но пел сегодня Алеша исключительно для Симочки Чегодаевой. Ей посвящались и «Ария Роберта», и «Серенада Смита» (последняя дважды, на бис).

Обожаемая особа почти не поднимала на певца взгляда, но отлично всё чувствовала. Грудь самой милой на свете девушки вздымалась, глаза были затуманены. И это было для Алеши наградой во стократ более драгоценной, чем любые аплодисменты.

Какое все-таки счастье, какой чудесный дар судьбы – голос! Берешь написанную кем-то музыку, не тобою сочиненные слова, наполняешь эти звуки своей силой, своим чувством, и мир вокруг озаряется твоим сиянием, будто ты не смертный человек, а животворное солнце.

С особой страстью, глядя прямо на любимую, Алеша пропел:

Озари стон ночи улыбкой

И стан твой гибкой

Обниму любя!

Она вся так и затрепетала. О, если б это был не журфикс на даче адвоката Лозинского, а девственные джунгли или африканская саванна, где не существует светских условностей и всё покорно закону природы, Симочка сама кинулась бы к нему в объятья! В это мгновение – несомненно!

Того же мнения была и Антония Николаевна, Симочкина мама. Она стояла в кругу знакомых дам и наблюдала за дочерью с всё возрастающей тревогой.

– Как молодой Романов поет – чудо! – сказала мадам Лозинская. – Ужасно мил. А руки, руки! Порхают по клавишам, словно две белые голубки!

Да, чрезвычайно опасен, думала Антония Николаевна. Черный смокинг в сочетании с накрахмаленной рубашкой и белым галстуком всем мужчинам к лицу, а уж этот – просто принц. Опять же баритон. Промедление смерти подобно. Бедная Сима.

Во взгляде, брошенном на дочь, читались сочувствие, но в то же время и твердость.

Извинившись, госпожа Чегодаева подошла к Симе и вывела ее из гостиной на террасу.

– Нам нужно поговорить.

Та, дурочка, смотрела на мать влажными коровьими глазами. Что у нее на уме, догадаться было нетрудно.

– Он тебе не пара, – отрезала Антония Николаевна.

– О чем ты, мама?

– Ты знаешь, о чем. Довольно того, что я загубила свою жизнь, выйдя за красавца, который чувствительно пел под гитару. Не повторяй моих ошибок!