Фильма пятая. Фильма шестая | Страница: 18

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Раскурил во дворе, остановившись возле Тимо, который выбивал на веревке персидский ковер, подарок Страннику от некоей великой княгини.

– Как? – тихо, коротко спросил Зепп.

Помощник, не прерывая своего ритмичного занятия, проскрипел:

– Карашо. Зубы стучит. Рука трясет. Будет… как сказать… Anfall.

– Эх ты, контуженный. Не Anfall, а «при-па-док». Значит, работаем.

Отлично. Наконец-то можно от болтовни переходить к действию.

Соколом он взлетел на третий этаж. У подъездного шпика спросил:

– Что-то нынче просителей не видно?

Тот пожал плечами. Не его печаль. У самого рожа фиолетовая, похмельная.

– Емельян Иваныч, водицы бы испить…

Заглядывать без вызова в квартиру ихнему брату не полагалось.

– Скажу. Но тебе, брат, не водицы, тебе шкалик надо.

Перед знакомой дверью остановился, провел внутреннюю мобилизацию.

Нажал на кнопку, хотя здесь в дневное время всегда было незаперто. Зачем, если внизу полно охраны?

Трень-трень-трень, пробренчал электрический звонок.

Фон Теофельс толкнул створку – и замер.

Из коридора на него полз на коленках Григорий Ефимович. Выставил вперед кулак с двумя торчащими пальцами. Глаза дикие, невидящие.

– Что с вами, отче?

«Странный человек» потер лоб, будто силясь вспомнить.

– А, это ты, Емеля. Заходь. Тебе рад. Ништо… Померещилось… Не вспомню… Обыкновенное дело. День нынче такой.

– Какой «такой»? – прикинулся Зепп.

– А может, пронесет…

Странник с кряхтением поднялся.

– Денег принес? Марьюшке на что-то надо, говорила.

– Вот, извольте.

Как всегда не глядя Григорий цапнул купюры, сунул в карман.

Повел в кухню.

Сегодня в квартире было необычно. В коридоре никто им не встретился. Однако стоило пройти мимо какой-нибудь двери, и в ней приоткрывалась щель, из сумрака пялились чьи-то глаза. Зеппу показалось, что народу еще больше, чем обычно, просто все попрятались.

Пришли поглазеть, догадался майор. Хорошо бы только без репортеров. У этой сволочи тонкий слух и острый нюх.

На кухне была одна Марья Прокофьевна.

– А, это вы.

Сама смотрит только на Странника, с тревогой и как бы ожиданием.

– Пустое, Марьюшка, – сказал тот. – Поблазнилось что-то. Чайку налей нам, да иди.

Сели.

Марья Прокофьевна, приметил майор, отошла недалеко, ее силуэт виднелся в полутемном коридоре.

Прямо из кухни вела дверь в безоконную каморку для прислуги. Оттуда слышался шепот. Зепп сконцентрировал свой замечательный слух, потоньше чем у любого газетного нюхача.

– Кто это, белобрысай-то, а? – спросил голосок – кажется, старушечий.

– Купец богатый. Часто к нам ходит. Тихо ты! Не то выгоню.

Странник подвинул сухарницу.

– На-ко вот, посластись. Тебе можно.

Сунул пряник. Зепп бережно завернул его в платок.

– Из ваших рук – на память сберегу… Я вот думаю, не мало ли денег дал? Возьмите все, какие есть! Мне не нужно.

– Добрая ты душа, Емеля. Голубиное сердце. – Бумажки Григорий придавил сухарницей. – Среди мужеска пола таких редко встретишь. Подле меня все больше бабье трется. Потому баба сердцем живет, а мужчина горд и оттого глуп.

Говорил он сегодня не так, как всегда. Медленнее, растягивая звуки. Сам вроде как к чему-то прислушивался.

Припомнил что-то, хихикнул.

– Был я это раз в Селе, у папы с мамой…

Прервался, громко отхлебнул из блюдца.

Старушонка в каморке громко прошептала:

– Чегось? К родителям своим, стало быть, в село ездили?

– Дура ты, – ответили приблудной. – В Царское Село, к царю с царицей. Тс-с-с!

Странник с удовольствием продолжил:

– Он, папа-то, меня спрашиват: «Как мне с Думой быть? Разгонять ли, нет ли? Так-то обрыдли!» Ну я как кулаком по столу тресну. Мама чуть не в омморок, папа за сердце ухватилси. Я ему: «Что щас шевельнулось-то, голова али сердце?» Он: «Сердце». «То-то, – говорю. – Его и слушай». Призадумалси папа…

Вдруг он запнулся, закрыл глаза, рванул на груди шелковую рубаху и протянул-пропел изменившимся голосом:

– Марья-a! Марьюшка-а! Томно мне… Вещать буду…

А та уже готова.

Выбежала из коридора, кинула Зеппу: «Матрас!»

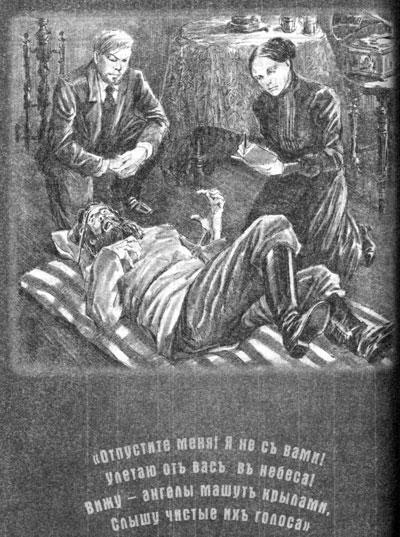

Он понял – разложил на полу матрас, что лежал в углу. Марья Прокофьевна взяла подушку с бечевками, привязала Страннику к затылку.

Григорий закатывал глаза, шевелил губами, пальцы бегали по телу, словно что-то с себя сбрасывали.

– Кладем! – велела экономка.

– Подушка зачем? – шепотом спросил Зепп.

– Чтоб голову не расшиб.

Больной дал уложить себя на мягкое. Этот припадок выглядел иначе, чем давешний, в салоне у Верейской. Тогда судороги скорей напоминали приступ эпилепсии. Ныне же Странник не хрипел, не дергался.

Марья Прокофьевна зачем-то достала из кармана передника маленькую книжечку с карандашом.

В коридоре теснились люди, заглядывали друг другу через плечи. Многие крестились. Но в кухню никто не лез, и было очень тихо.

– Лечу-у-у, – тонко пропел «странный человек». – Ай, бедныя… Что кровушки-то, слёз-то… Ночь длинная, непросветная… Не грызитеся, не кусайтеся! Черт вас друг на дружку науськиват! По рогам ему, по рогам! Эх вы, глупыя… Пропадете…

Карандаш Марии застрочил по бумаге, она записывала.

По лицу припадочного потекли слезы.

– Пуститя! – жалобно попросил он. – Что я вам сделал? Ой, нутро жжет! Иуда ты, Иуда! С рук ел, а сам… Ай, больно! Больно! Больно!!!

Это слово он повторил трижды. Первый раз схватился за один бок, потом за другой, третий раз за лоб. На минуту затих и лежал, будто мертвый. Зепп с беспокойством оглянулся на Марию, та приложила палец к губам.

Глаза Странника распахнулись. В них застыл беспредельный ужас.

– Вода черная! Холод! Всё теперя! Трижды умертвили!

Вот теперь его начало бить и корчить. Он весь изогнулся, съехал с матраса. Раздались тупые удары – это подушка стучала об пол.