Кепка с карасями | Страница: 35

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Сынок, беги в деревню, зови врача! Куда я дену-то его, если не встанет?

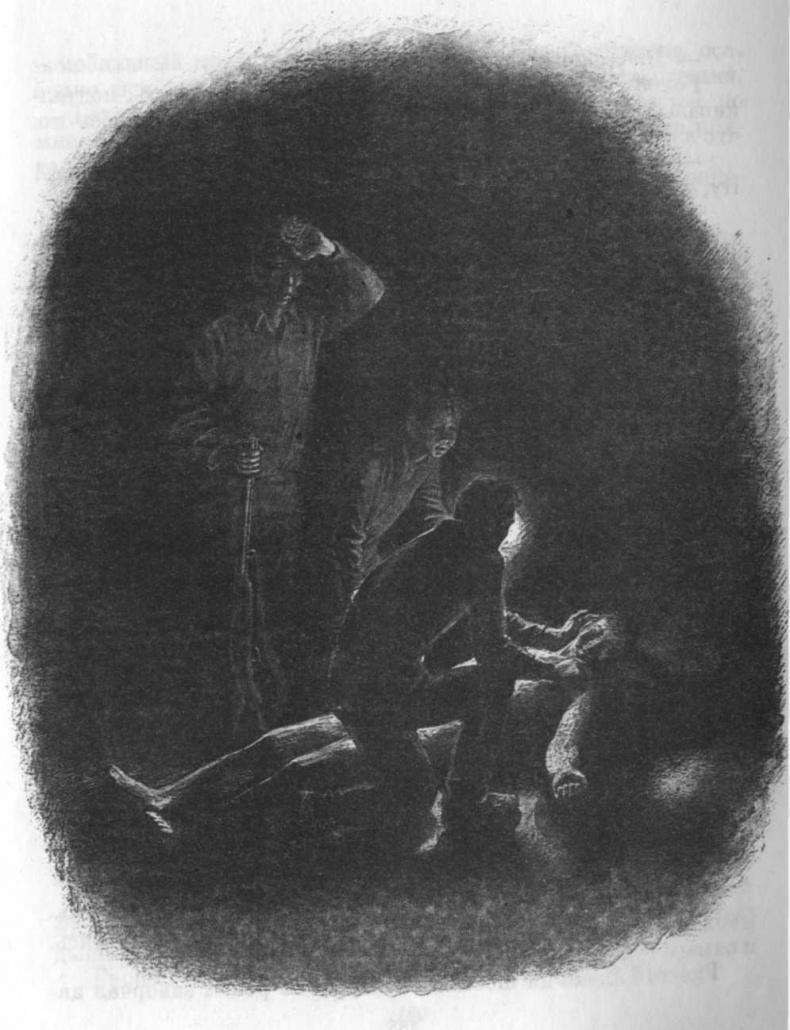

Я наклонился и стал разгребать грязь с груди лежащего. Засветилась медная военная пуговица. Так холодно показалось прижимать к ней ухо, безнадёжно — слушать под ней, как слушать отпиленную чурку. Я прислонил ухо, но не услышал ничего: ни боя, ни толчка — всхлипывала, пищала дождевая вода, пропитывая землю!

— Дядь, дядь! — закричал Генка. — Ведь он одетый! Одежда не пускает ток!

— Фу, чёрт!.. Разгребай, разгребай скорее… Надо раздеть…

Я схватился за пуговицу, рванул… Где нож?

— Как же я забыл! — стонал Грошев. — Раздеть надо… Где нож? Режь, разрезай китель.

— Ген, посвети… Да нет, сюда свети!

Намокшая одежда выскальзывала из рук, растягивалась, как резина, коробилась, как жесть, и нож был туп, не резал нитку.

— Оставь сапоги… Сюда свети…

Мы разорвали, разрезали одежду, узлом сложили под голову Николая и снова стали закидывать его землёй.

Сейчас, сейчас, ещё немного, и всё будет в порядке, земля высосет молнию, высосет, выпьет, вберёт в себя вместе с дождевою водой.

— Надо железо приложить!

— Какое железо? Где оно? Засыпать полагается…

— Дядь, дядь, ружьё, оно железное.

Я поднял ружьё, грязное и мокрое, разрядил. В замках его влажно заскрипела земля. Положил стволами на грудь Николая и стал водить по груди, по лицу.

— Хорошо, хорошо, сейчас оживёт, — говорил Генка. — Оживает, оживает…

— Поздно, — сказал Грошев. — Беги, сынок, в деревню. Зови мужиков.

— Води, дядь, води, он оживёт, вот увидите…

— Беги, Ген, в деревню.

— Да ещё не поздно. Води ружьём, дядь.

Голос Генкин дрожал, он хватал меня за локоть, подталкивал, торопил. Видно, в голове его не укладывалось то, что в моей уже уложилось. Я бросил ружьё.

— Дядь, дядь, надо что-то придумать. Придумай, дядь! Ну, скорее!

— Надо искусственное дыхание, — сказал я.

— Какое дыхание! — раздражённо вдруг крикнул Грошев. — Засыпать полагается! — и тут же обмяк. — Ну, делай, делай дыхание-то.

— Да я и сам не знаю, как его делать.

— Руками же надо разводить! — умоляюще сказал Генка. — Быстро-быстро!

Ткнув руку под затылок, я приподнял с земли голову Николая, а другой рукой надавил на грудь, отпустил, ещё надавил, отпустил. Генка схватил его руку и принялся быстро раскачивать её к груди и обратно, и Грошев подхватил другую руку.

— Сейчас оживёт, — убеждал Генка. — Ещё, ещё…

— Раз-два… — стал приговаривать я.

— Раз-два… Раз-два… — поддержал Генка. — Дыши, дыши…

Мы сами дышали сильно и шумно, как будто хотели увлечь, заразить своим дыханием человека, лежащего на земле. Сколько же времени прошло, как кончилась гроза?

— Вставай, дядь, вставай, — приговаривал Генка.

— Землёй надо засыпать, — бормотал Грошев. Он отставал, сбивал с ритма.

— Раз-два… раз-два… — твердил Генка и не давал нам остановиться.

Наконец Грошев отпустил руку Николая, снял шляпу.

— Что я бабе его скажу? — спросил он.

— Тише, тише… Он дышит!

В голосе Генки прозвучала такая уверенность, что мы замерли, затаили дыхание, а он склонился, прислушиваясь, к самым губам Николая.

Где-то далеко на шоссейной дороге за рекой заворчал автомобильный мотор. Шумно вздохнула овца. Последние, особенно тяжёлые капли падали на землю с листьев картошки.

Генка потрогал меня за руку, чуть-чуть прижался ко мне. Мы с ним были уже вроде родственники — вместе прятались от грозы, ловили овцу.

— Придумай что-нибудь, — попросил Генка. — Придумай, дядь. Он оживёт.

— Можно воздух вдуть, — нерешительно сказал я.

— Вдувай! Вдувай! — сразу обрадовался Генка. — В нас воздух живой. Он войдёт в него и оживит.

— Да уж поздно.

— Вдувай, дядь, — просил Генка, обнимая мою руку, гладил рукав, как будто я был человеком, способным вдуть живой воздух.

Грошев насторожённо слушал нас. Овца легла на землю, задёрганная верёвкой.

— Ну, посвети.

Я отдал фонарь и наклонился над человеком, пластом лежащим на земле. Огромной картофелиной казалось в свете фонаря его лицо. Ладонями я сжал его щёки, вздохнул глубоко, будто собираясь нырнуть. И Генка вздохнул за моей спиной. Медленно приблизил я губы к его рту, прижал и с силой выдохнул весь воздух, нажал локтями на грудь.

Гак! — вылетел вдутый мной воздух и рассыпался, как пыль.

Николай дрогнул, повёл рукой. Приоткрылись его глаза, хлипнуло в горле:

— Чтой-то?

Час прошёл или больше, как кончилась гроза?

У палатки горел уже костёр. Дым от него шёл влажный, утяжелённый, особенно горький. Он уплывал к полю, смешивался с ночным туманом.

Николай лежал в палатке, накрывшись мокрыми плащами. Он высунул к костру заляпанное землёй лицо, тяжко дышал, закашливался дымом.

Грошев снял брюки и размахивал ими над огнём.

Генка сидел у костра, обхвативши за шею овцу, которая бессмысленно пялилась в огонь.

— Я прямо не верил, что всё обойдётся, — весело сказал Генка.

Он восхищённо глядел на Николая, не мог отвести глаза, будто боялся, как бы снова чего не случилось.

— И папиросы-то намокли, — хрипло сказал Николай, ни к кому особенно не обращаясь.

— А мы их посушим! — обрадовался Генка.

Николай вяло махнул рукой — дескать, ладно, чего там.

Я снял куртку и стал помахивать ею над костром, сушить. Под взмахами загудели сучья, располыхались. Лопались и скрючивались в жару сосновые иголки.

— Сбоку молния ударила или как? — спросил я Николая.

— Прям под ноги.

— Тогда б ты не встал. Она тебя тряхнула только и об землю бросила, — возразил Грошев.

— Говорю я — под ноги, — повторил Николай.

— Ух, жара! — сказал Грошев, отскочил от костра, — Ташкент!

— Это ещё не Ташкент, — ответил Генка, протягивая к огню руки. — Сейчас-сейчас, разгорятся…

— Гепка-а-а! — послышалось недалеко. — Гена-а-а-а!

— Батя! — испуганно вскочил Генка. — Батя меня ищет!

Он дёрнул овцу за верёвку и побежал в темноту, сразу позабывши нас.

— Иду-у-у! — закричал он.