Маленький оборвыш | Страница: 34

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

С этими словами она вытащила из-под платка какую-то старую тальму [14] и женскую шляпу, быстро надела их на меня и, взяв меня под руку, направилась к переулку Фрайнгпен с решимостью, которой я не мог сопротивляться.

Мы вошли к миссис Уинкшип в ту минуту, когда она спокойно наслаждалась своей порцией рома с горячей водой перед ярким огнем камина.

– Вот он, тетушка! – объявила Марта, снимая с меня тальму и шляпу.

– Это он! – воскликнула миссис Уинкшип, устремляя на меня удивленный, почти испуганный взгляд. – Этот маленький мальчуган просто вылитый портрет своей покойной матери! Господи, в каком он виде! И все это по милости той рыжей пьяницы! Ну, уж попадись она мне в эту минуту, я бы своими руками исколотила ее! Посмотри-ка, Марта, на нем даже нет рубашки! Они врали, что он одет в теплое и удобное платье из работного дома, он…

Как закончила свою речь миссис Уинкшип, я не помню. Попав в теплую комнату и подойдя к огню, я вдруг почувствовал звон в ушах и головокружение; ноги мои задрожали, и я упал на пол. Обморок мой, вероятно, продолжался довольно долго, потому что за это время в моем положении произошли значительные перемены. Я очнулся на диване, стоявшем в задней комнате миссис Уинкшип. Вместо моей куртки и фланелевых панталон на мне надеты были фланелевая фуфайка, длинные широкие панталоны, вероятно, принадлежавшие когда-то мистеру Уинкшипу, и какое-то огромное полотняное одеяние с гофрированными манжетами, закрывавшее меня всего с ногами и, скорее всего, служившее ночной рубашкой самой миссис Уинкшип.

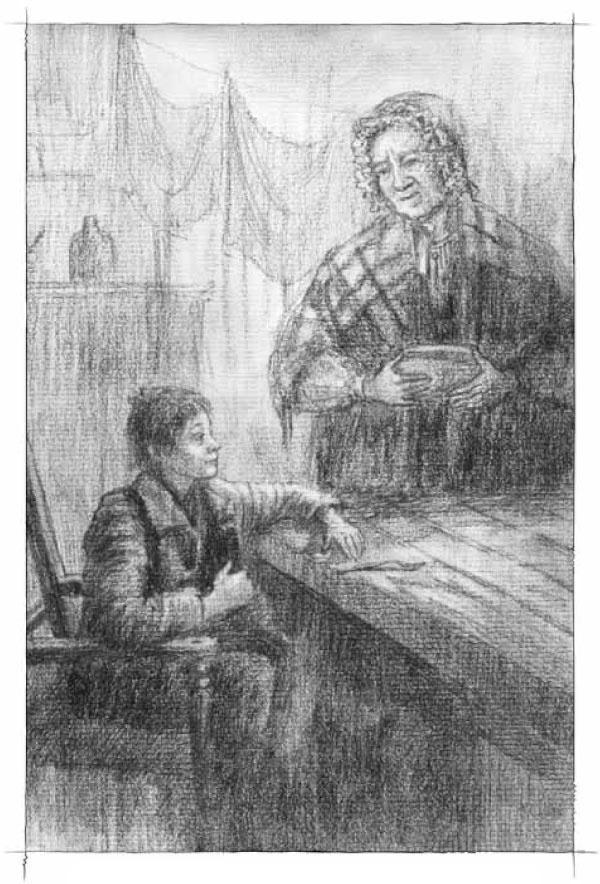

Я все еще чувствовал некоторое головокружение, однако мог приподняться и оглядеться кругом. Миссис Уинкшип стояла перед печкой и мешала что-то в небольшом соуснике, а Марта вошла в комнату и поставила на стол блюдо с тремя великолепными бараньими котлетами. При виде этого чудесного кушанья я чуть не соскочил с дивана, но длинное одеяние, опутывавшее мне ноги, помешало моему намерению. Миссис Уинкшип заметила это движение.

– Ну, что, молодец, ожил? – ласково сказала она веселым голосом. – Ну, полно, голубчик, ободрись, чего это ты вдруг раскис?

Под этим она подразумевала: чего это я вдруг расплакался? В моих слезах она сама была виновата. Она поцеловала меня в лоб, а со смерти матери меня еще никто ни разу не целовал, и от этого материнского поцелуя доброй женщины я расчувствовался и не мог удержаться от слез. Миссис Уинкшип дала мне вволю наплакаться, занявшись между тем приготовлением ужина. Через некоторое время из блестящей голландской печки, занимавшей один угол комнаты, распространился необыкновенно приятный запах.

– Ну, что, ты готов, Джимми?

– Готов-с, благодарю вас.

– У меня к обеду был сварен цыпленок, – сказала ласковым голосом миссис Уинкшип, взяв меня на руки и усадив в большое кресло перед столом. – Остатки его я положила тебе в суп. Кушай, голубчик, да смотри, не оставляй ни кусочка, а в это время и котлеты подоспеют.

Уговаривать меня не пришлось. Суп с цыпленком казался мне кушаньем хоть и очень вкусным, но далеко не способным утолить мой волчий голод. Я напал на него, как на врага, которого следовало истребить как можно скорее, и пожирал его с такой быстротой, что миссис Уинкшип от изумления сдерживала дыхание.

– До чего он дошел! – воскликнула она с глубоким вздохом, когда мисочка опустела. – Это все равно, что глоток воды!

– Вот до чего он дошел! – воскликнула миссис Уинкшип с глубоким вздохом.

И действительно, все, что я съедал, казалось мне не более, как глотком воды, но я не сказал этого миссис Уинкшип. Моя деликатность дошла до того, что когда она у меня спросила, съем ли я еще баранью котлетку, я ответил: «Пожалуй, только не целую, а маленький кусочек», хотя мысленно пожирал в это время не только все котлеты, стоявшие в голландской печи, но и толстый кусок хлеба, которым я собирался снять весь жир с тарелки. Впрочем, глаза мои оказались жаднее желудка: съев одну котлету и несколько картофелин, я почувствовал себя совершенно сытым.

– А теперь, – проговорила миссис Уинкшип, когда Марта убрала ужин и мы все трое спокойно уселись на диване перед камином, – расскажи нам, Джимми, по порядку все, что с тобой произошло за это время.

Я охотно исполнил желание миссис Уинкшип и подробно рассказал ей всю свою жизнь с той минуты, как бежал из родительского дома, укусив за палец миссис Бёрк. Когда я стал говорить о своих товарищах Рипстоне и Моульди и о том, как я принимал участие в их базарных похождениях, миссис Уинкшип разразилась бранью в адрес моей мачехи, которая своей жестокостью чуть не довела меня до тюрьмы.

– Да ведь за кражу на базаре не сажают в тюрьму, – объяснил я ей, – сторож сам расправляется. Мне так Моульди говорил.

– Ну, твой Моульди просто дрянной лгунишка, ты бы сам скоро узнал это. Хорошо еще, что с тобой сделалась горячка, Джимми, и что она положила конец твоему воровству. Ведь ты больше уже не воровал?

– Нет, никогда! – ответил я, решив умолчать об ананасе.

Рассказ о моем побеге из работного дома насмешил миссис Уинкшип, а описание бесчестной проделки «джентльменов» привело ее в ярость.

– Экие подлецы, – воскликнула она, – кабы я была мужчиной, я бы подкараулила их да задала им такую трепку, что запомнили бы надолго!

Я был с ней совершенно согласен.

– Хорошо, что хуже ничего не было, – произнесла она со вздохом облегчения, когда рассказ мой был кончен. – Конечно, ужасно, что сын моей милой Полли сделался нищим, но могло быть и еще хуже!

– Как нищим? Я не просил милостыни! Когда Марта встретила меня, я пел.

– Ну, это все равно, не вижу никакой разницы, – решительным голосом ответила миссис Уинкшип.

– Я не знал, что это все равно, – смутился я, – я не хочу жить нищенством, я готов, пожалуй, бросить те четырнадцать пенсов, которые мне подали. Где они?

– Ты уж лучше и не спрашивай, где они, тебе таких денег не нужно, Джимми. Они сделают добро тому бедняге, которому посланы, тебе не следует тратить их на себя. Что она сказала о грязных тряпках, которые ты ей отнесла вместе с деньгами Марта?

– Она очень обрадовалась. Не знала просто, как и благодарить! Она сейчас же села выкраивать панталончики своему маленькому Билли.

Про какие это грязные тряпки они говорили? Неужели про мою куртку и панталоны? Пускай себе маленький Билли пользуется и ими, и моими четырнадцатью пенсами! Должно быть, моя благодетельница намерена позаботиться о моей одежде. Тот костюм, в который она нарядила меня теперь, был очень теплым и очень удобным, однако я не мог показаться в нем на улице. Но, может быть, я ошибаюсь, может быть, они толкуют совсем не о моих вещах? Надо поскорее рассеять свои сомнения! Я подумал несколько минут, как бы деликатнее начать разговор, и наконец, заметив на камине большую пуговицу, спросил: