Татьяна Доронина. Еще раз про любовь | Страница: 23

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Между тем пьеса шла с успехом, рецензии на нее были сплошь хвалебными. Пьеса была «актуальной». Однако автору, А. Арбузову тоже не понравилось, как Товстоногов поставил его «Историю», не понравились ему ни Луспекаев, ни Смоктуновский — последнего он, оказывается, «не увидел и не услышал». Арбузову была ближе вахтанговская постановка. Таня видела и ее, ей московский спектакль не понравился еще сильнее, чем их, ленинградский. Ну что ж, разные вкусы у них оказались с автором…

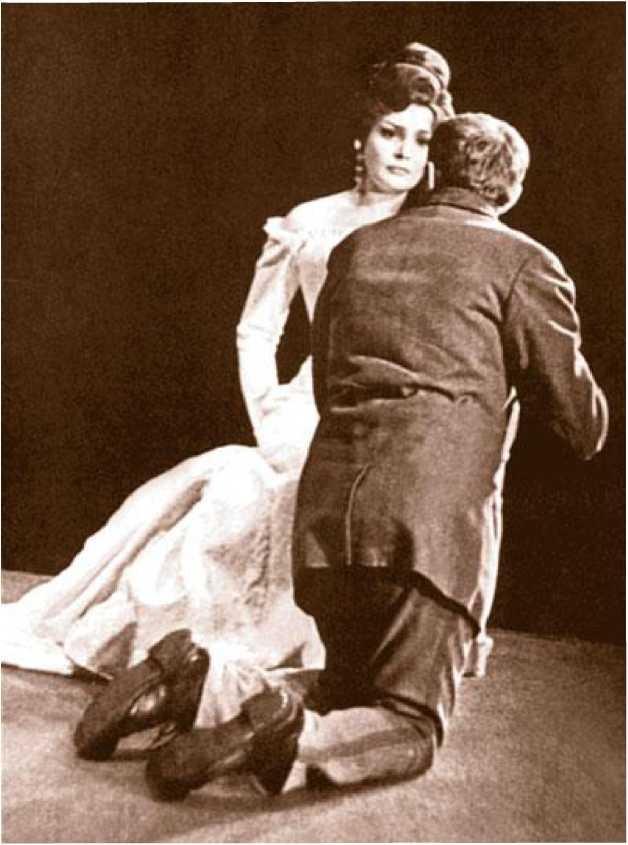

Иннокентий Смоктуновский и Татьяна Доронина в спектакле по пьесе Алексея Арбузова «Иркутская история». 1960 г.

Зато была радость от Достоевского — Товстоногов решил поставить «Идиота». Достоевский — это всегда погружение в бездну людских страстей, это борьба добра со злом, Бога с дьяволом за людские души. Достоевский требует от актера и его сердце, и ум, и интеллект — полную отдачу себя на спектакле. Зато здесь не обязательны декорации, костюмы, не обязательны условности — нужно только проникнуться Достоевским, «заболеть» им. Но это самое трудное. Чтобы сыграть Достоевского, надо не только быть большим актером. Надо быть личностью.

В спектакле играли: Смоктуновский — князя Мышкина, Стржельчик — Ганечку, Сафронов — генерала Епанчина, Казико — генеральшу, Евгений Лебедев — Рогожина. Это были актерские удачи на уровне подлинной гениальности. Когда Таня «вошла» в спектакль на роль Настасьи Филипповны, Смоктуновского в театре уже не было, но спектакль с его участием она видела. Она тогда, сидя в зрительном зале, потеряла чувство времени и реальности, словно загипнотизированная этим идеальным театральным действом. Когда наступил антракт, обнаружила на своем лице застывшую улыбку и слезы на глазах.

Настасья Филипповна, грешная, страстная, жаждущая чистоты и справедливости, стала ее любимой ролью, хотя сама Доронина и считала, что она с ней не справилась, не подчинила роль себе, поэтому получалось не всегда — либо получалось, либо нет. Зато когда получалось, как получилось в Париже, где они были на гастролях, за кулисы к Дорониной пришел знаменитый Жан Маре, встал перед ней на колени и поцеловал ей руку. А когда не получалось, приходилось слышать другое. Так, один известный литератор после такого неудачного спектакля сказал ей: «Я вас не понял». Товстоногов, обидевшись за нее, ответил: «Приходите еще раз, поймете».

Спектакль шел в театре Сары Бернар, недалеко от набережной Вольтера. Театр, по сравнению с БДТ, был некрасив и аскетичен, как и гримерная Дорониной, несмотря на то, что это была гримерная самой Сары Бернар. В зале сидели в основном русские эмигранты первой волны. На втором ряду, в середине, сидел Феликс Юсупов. Оказывается, он никогда не пропускал гастролей русского театра. И хотя был очень стар и болен, пришел и на сей раз. Спектакль принимали бурно, а после него троих актеров — Доронину, Смоктуновского и Лебедева — пригласила на ужин актриса Одиль Версуа. Кто-то из зала передал для актеров ящик шампанского, с этим ящиком они и поехали к Версуа. Одиль была сестрой Марины Влади, имела русские корни и говорила по-русски почти без акцента. Машина остановилась у высоких чугунных ворот, за ними стоял большой старинный дом, возле него два флигеля. В доме, как сказала Одиль, жила их мать вместе с внуками, а они должны пройти в левый флигель. Они поднялись на второй этаж, прошли в большие чистые, красивые комнаты. В каждой из них стояло по телевизору. Это — телевизор в каждой комнате — поразило Таню больше всего.

— Может, поужинаем на кухне? — спросила Одиль. — Это так по-русски.

Кухня была огромной, на стенах висели связки красного перца и лука. Все уселись за стол из широких, полированных досок, мужчины стали открывать шампанское. «Клико»! Почти как у Пушкина. Все было так интересно, волнующе… Но «Клико» разочаровало, наше «Советское шампанское» было намного вкуснее. И все же было хорошо. Все расслабились. Волнение после спектакля постепенно уходило. И тут Одиль запела русскую «Рябину». Но звучала у нее русская песня не слишком по-русски, она по-французски сокращала гласные, выходило немного странно. Выпили еще по бокалу, и грянули — так, как надо, громко и душевно, наслаждаясь этим настоящим русским вечером в Париже. Спутник Одиль, высокий, красивый мужчина, пришедший вместе с ней, представленный как коллега и актер того же театра, смотрел на русских с удивлением. А они выпили еще «за наши песни» и завели «Ноченьку». Солировали Таня и Одиль, мужчины почему-то замолчали. Потом замолчала и Одиль. В дверях стоял еще один красавец, высокий и темноволосый, и смотрел на гостей странным взором.

— Знакомьтесь, это мой муж. Он потомок Боргезе, — представила его Одиль, и начала говорить что-то про Наполеона. Ее актер-коллега куда-то исчез. Потомок Боргезе продолжал все так же стоять в дверях и смотреть на них. Первым поднялся Евгений Лебедев.

— Спасибо за приятный вечер, — поклонился он.

— Да, очень, очень приятный вечер, — подхватил Смоктуновский, — и пусть он продолжается.

Лебедев опустился на стул. Смоктуновский наполнил бокал шампанским и протянул его потомку Боргезе. Но родственник Наполеона бокала не взял и продолжал смотреть на всех огненным взором.

— Ну, теперь-то мы уж точно пойдем, — сказал Лебедев и двинулся к двери. Все пошли за ним. Вот тебе и «русский вечер»! Но все равно было хорошо. Они шли по набережной Сены к своей гостинице, любовались освещенным Парижем, отражавшимся в темной воде… Что могло быть лучше? Париж был прекрасен, как ожившая сказка, как вдруг воскресшие страницы Гюго. Париж прекрасен всегда, но тут была еще весна, яркая молодая зелень, цветы, сиреневая дымка над величественными соборами, над домами из желтоватого песчаника с кружевными балкончиками…

Настасья Филипповна в «Идиоте» с князем Мышкиным — Иннокентием Смоктуновским.

Смоктуновский. Встреча с русскими эмигрантами

Увы, на весь Париж у них был только один свободный вечер, и этот вечер они провели не на его улицах и площадях, а в парижском театре, где тоже ставили Достоевского и куда пригласили русских артистов. «Обязательно, обязательно надо пойти», — сказали им те, кто их курировал. И вот они сидели на чужом спектакле и старательно изображали внимание и восхищение, хотя восхищаться было решительно нечем. Волновало только одно: неужели и мы, играя французских и английских авторов, выглядим так же нелепо, ненатурально, так не соответствуем оригиналу? Французские актеры не менялись от сцены к сцене, они были внутренне статичны, они не испытывали боли, не страдали, как страдали герои Достоевского… А ведь без боли Достоевского не сыграешь.

После спектакля, когда русские артисты, как и «требовалось по протоколу», опять выразили свое восхищение и восторг (которых так и не испытали), никто их не угостил «рюмкой чая», как это принято в России, поэтому, в придачу ко всему, в гостиницу шли еще и голодные. Зашли поесть в какое-то первое попавшееся кафе, оно оказалось набито людьми и… птицами, которые помещались в больших стеклянных вольерах, тянущихся вдоль стен.