Меня зовут Мина | Страница: 28

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

— Что?

— По-моему, ты слишком много времени проводишь на дереве.

— Слишком много?

— Да. Надо почаще спускаться вниз, в реальный мир. А сейчас слезай, мы пойдём гулять.

— Куда?

— Куда глаза глядят. Куда ноги поведут.

— Пошли!

Я спрыгиваю с дерева. Прикладываю палец к губам.

— Слушай, — велю я маме шёпотом.

— Что слушать?

— Просто слушай. Если хорошенько прислушаться, мы услышим, как пищат птенцы. И может, даже ребёнка услышим.

Мы навострили уши, повернули их к гнезду. Тянем вверх шеи.

— Слышишь птенцов? — спрашиваю я.

Мама качает головой.

— Я тоже не слышу, — признаюсь я.

Мы улыбаемся друг другу.

— Ладно, может, завтра повезёт, — говорю я. — А теперь ведите нас, ноги.

Прогулка, пицца, звёзды и пыль

Мы направляемся в парк. Мама говорит, что будет меня просвещать, что это не просто прогулка. Пустобрёхс и Непущаль потребовали с неё отчёт о том, какой материал мы за это время освоили. Она, разумеется, напишет им о моём сочинительстве, об исследовании птиц, о нашем художественном творчестве и так далее и тому подобное. И объяснит, что даже прогулка по парку может быть глубоко познавательной и воспитательной.

— Так что погуляем и побеседуем о теории прогулок Пауля Клее.

— Кто это?

— Один из величайших художников двадцатого века. Клее говорил, что линия состоит из точек, а художнику остаётся соединить их и вывести на прогулку.

Я задумалась и сразу представила, как двигается карандаш по бумаге… И сказала:

— Ага, если рисунок похож на прогулку, то и прогулка похожа на рисунок!

— Конечно. А раз так, значит, рисуя, мы бродим и путешествуем где пожелаем, исследуем что пожелаем.

Как чудесно! Я улыбаюсь. И представляю, как наши ноги, соединяя точку за точкой, оставляют на земле рисунок. Чтобы он получился поинтереснее, я усложняю траекторию и начинаю выделывать кренделя.

— Картины Клее напоминают детские рисунки, — говорит мама. — Некоторые люди такое искусство терпеть не могли. Нацисты, например. Постановили: картины сжечь!

Я слушаю её, но думаю о своём.

— Может, когда пишешь — это тоже прогулка? — говорю я. — Ты словно пускаешься в путешествие, и на самом деле необязательно знать, куда идёшь и что увидишь по пути. Дойдёшь — узнаешь.

Мама улыбается.

— Получается, что, когда пишешь, выводишь на прогулку слова, — говорит она.

— Так и есть.

Мы шагаем рядом, в ногу, и каждый шаг — как слово, и я на ходу их выдыхаю:

каждое — слово — шаг — на пути — не знаю — куда

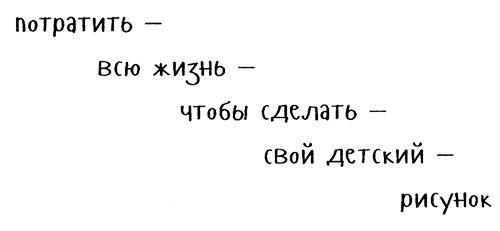

— Пикассо любил творчество Клее, — говорит мама. — Он говорил, что художник тратит годы, чтобы стать мастером, но чтобы научиться рисовать, как ребёнок, надо потратить целую жизнь.

Как же странно: взрослые жаждут стать моложе, дети жаждут побыстрее вырасти, а время катит и катит вперёд, и на все людские желания ему начихать.

Я веду на прогулку слова:

— Вордсворт сочинял только на ходу, — говорит мама.

— Правда?

— Да. Он утверждал, что ритм ходьбы помогает ему найти ритм для стихов.

— Так и есть!

— Ещё бы.

когда пишешь — выводишь — слова — на прогулку

и слова — совпадают — с ритмом — шагов

а шаги — совпадают — с ритмом — слов

когда пишешь — выводишь — слова — на прогулку

— Кроме того, прогулка — это своего рода медитация, — продолжает мама.

— Как это?

— Вот так. Хотя обычно люди медитируют, сидя совершенно неподвижно. Так легче сосредоточиться.

— Как я на дереве?

— Да. Но практикуется и медитация при ходьбе. Надо концентрировать внимание на самом движении, на каждом шаге. И больше ни о чём не думать. И ничего не делать — только шагать. В надежде обрести чистоту и покой.

Мы пробуем помедитировать. Шагаем бок о бок по дорожке в парке. Я уже не думаю о словах и линиях. Стараюсь думать только о шагах: правой — левой, правой — левой. Мы дышим медленно, глубоко.

— А теперь вообще ни о чём не думай, — говорит мама. — Просто переставляй ноги.

Но мы идём через парк, и я ничего не могу с собой поделать — я вдруг начинаю думать о подземном туннеле и, вместо того чтобы успокоиться, начинаю ужасно волноваться. И мама сразу чувствует, что со мной что-то не так. Она останавливается. Смотрит на меня. Ждёт. Я рассказываю ей про тот день. Как выбежала из школы, как спустилась в туннель совсем одна, как встретила там мужчину с собакой. Я объясняю маме, что затеяла всё это, чтобы вернуть папу на землю — как Орфей Эвридику. Я стараюсь рассказывать смешно и сама смеюсь.

— Я, наверно, была ужасно глупая, — добавляю я. — И совсем маленькая.

Я снова стараюсь засмеяться, но почти плачу.

Мама обнимает меня крепко-крепко.

— Что ж ты мне сразу не рассказала?

— Вот, говорю.

— И ты действительно видела собаку?

— Да. Мужчину с собакой. Я подумала, что это пёс Цербер. Который сторожит владения Аида. Я думала, что иду в царство мёртвых!

— Ох, Мина!

Мне удаётся выдавить из себя смешок.

— Мужчина — наверняка ремонтник, рабочий, — говорю я. — А пёс бездомный.

Мне даже удаётся подхихикнуть.

— Ведите меня, ноги, ведите! — велю я, и мы идём дальше.

Вокруг так светло, а я вспоминаю про такую темноту…

— Я надеялась, что буду идти-идти и дойду до Аида и Персефоны!

— Мина-Мина! Фантазёрка!

— Я уже слова заготовила, — говорю я.

— И что бы ты сказала Аиду и Персефоне?

Я — со смешком:

— Отдайте его! Отдайте его!

Мама качает головой и бормочет:

— Отдайте его?..

Мы идём дальше. На некоторое время притихаем. Слушаем птиц и звуки города.

Мама спрашивает, полегчало ли мне теперь, когда я всё рассказала.

— Да.

Я хочу подольше помолчать, но болтаю дальше — о Софи, о том, что она приходила меня навестить.

— Как это мило с её стороны! — говорит мама. — Может, она ещё зайдёт?