Небо повсюду | Страница: 48

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

– Все-таки у нас с тобой много общего, а? – спрашиваю я ее.

– Ох, Ленни, я так скучала по тебе. – Она сажает меня на колени, словно мне пять лет. Думаю, что я прощена. – Прости, что накричала на тебя, Горошинка. – Бабуля сжимает меня в теплых объятиях.

Я обнимаю ее в ответ.

– Мне заварить чаю? – предлагаю я.

– Да уж пожалуйста, нам о многом надо поговорить. Но все по порядку. Раз уж ты уничтожила мой сад, то я хочу знать, сработали ли цветы?

В моих ушах снова звенит: Я не могу быть с человеком, который поступил так со своей сестрой — и сердце у меня в груди сжимается так болезненно, что я едва могу дышать.

– Нет, бабуль. Все кончено.

Бабушка тихо говорит:

– Я видела, что случилось тем вечером.

Я совсем цепенею. Неловко соскользнув с ее коленей, иду налить в чайник воды. Я подозревала, что бабуля видела наш с Тоби поцелуй, но теперь, когда знаю это наверняка, мне становится стыдно до одури. Я не могу поднять на нее взгляд.

– Ленни? – Я не слышу осуждения в ее голосе, и мне становится немного легче. – Ленни, послушай…

Я медленно поворачиваюсь и смотрю ей в лицо.

Она машет рукой у лица, словно отгоняя муху:

– Не буду говорить, что не лишилась дара речи на минуту или две. – Она улыбается. – Но когда люди переживают горе, с ними случаются всякие странные штуки. Я вообще не понимаю, как мы еще на ногах стоим.

Поверить не могу, что бабушка не придала этому большого значения, что она оправдывает меня. От благодарности мне хочется пасть перед ней ниц. Очевидно, с Джо по этому вопросу она не советовалась, и по какой-то странной причине его слова уже не ранят меня так больно. Я набираюсь храбрости спросить:

– Как думаешь, она бы простила меня?

– Ох, Горошинка, она уже тебя простила. – Бабуля грозит мне пальцем. – А вот Джо – другое дело. Ему потребуется время.

– Лет тридцать.

– Охо-хо, бедный мальчик. Однако, Ленни Уокер, ну и красавчика же ты нашла. – Бабушка смотрит на меня лукавым взглядом. К ней вернулась ее привычная бойкость. – Да, Ленни, когда вам с Джо будет по сорок семь, мы закатим вам самую-самую волшебную свадьбу.

Она смеется.

И резко останавливается, заглянув мне в лицо. Я не хочу портить ей веселье и всеми мускулами лица стараюсь сдержать боль, но она проступает наружу.

– Ленни… – Бабушка обходит стол и подходит ко мне.

– Он ненавидит меня.

– Нет, – пылко говорит она. – Если я и видела когда-нибудь влюбленного мальчика, Горошинка, то это Джо Фонтейн.

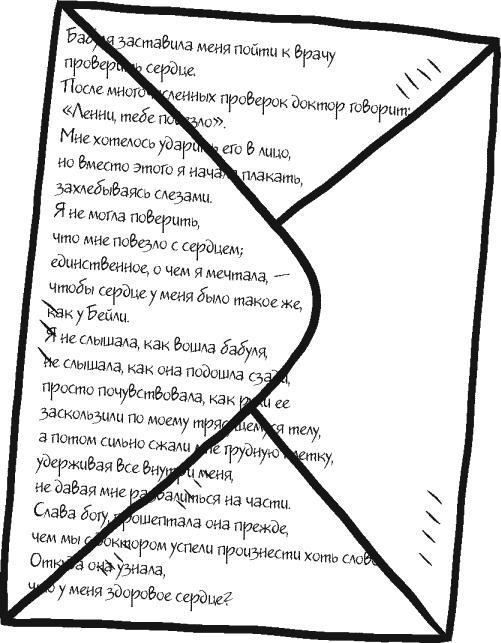

(Написано на обратной стороне конверта, найденного по пути к лесной спальне)

Глава 33

Когда чай разлит по чашкам, окно открыто, а мы с бабушкой успокоились в лучах убывающего солнца, я говорю негромко:

– Я хочу поговорить с тобой кое о чем.

– Конечно, Горошинка, о чем угодно.

– Я хочу поговорить о маме.

Она вздыхает и откидывается на спинку стула:

– Знаю. – Бабушка складывает руки на груди, держа локти параллельно земле, словно убаюкивает себя. – Я была на чердаке. Ты поставила ящик на другую полку.

– Я совсем мало прочла… Прости меня.

– Нет, это мне надо просить прощения. Уже несколько месяцев я хочу поговорить с тобой о Пейдж, но…

– Я не давала тебе ни о чем со мной поговорить.

Она слегка кивает. Никогда не видела ее такой серьезной.

– Бейли не должна была умереть, ничего не узнав о своей маме, – произносит она.

Я опускаю взгляд. Бабушка права, а вот я была не права, когда думала, что Бейли не захотела бы знать все, что знаю я, как бы больно от этого ни было. Я копошусь пальцами в остатках «Грозового перевала» и жду, когда бабуля заговорит снова.

Голос ее звучит сдавленно, напряженно:

– Я думала, что защищаю вас, девочки. Но теперь мне кажется, что защищала я саму себя. Мне так трудно говорить о ней. Я убеждала себя, что чем больше вы будете знать, тем больнее вам будет. – Она придвигает к себе обрезки книги. – Поэтому я сосредоточилась на ее неуемном беспокойстве, чтобы вы не чувствовали, будто вас бросили. Не винили ее или, что еще хуже, себя. Я хотела, чтобы вы восхищались ею. Вот и все.

Вот и все? По мне пробегает жаркая волна. Бабушка протягивает мне руку, но я отдергиваю свою.

– Ты придумала историю, чтобы мы не чувствовали, что нас бросили, – говорю я. – Но ведь нас правда бросили, бабуль, и мы не знали почему. Я и сейчас ничего о ней не знаю, кроме этой безумной истории. – Мне хочется зачерпнуть пригоршню «Грозового перевала» и швырнуть ей в лицо. – Почему ты не сказала нам, что она сумасшедшая, если так и есть? Почему не сказала нам правду, какой бы она ни была? Разве так было бы не лучше?

Она хватает меня за запястье. Крепко – думаю, крепче, чем сама рассчитывала.

– Но ведь никогда нет только одной правды, Ленни, никогда! Я не рассказывала вам вымышленных историй. – Она пытается успокоиться, но я-то вижу, что бабушка вот-вот вдвое увеличится в размерах. – Да, это правда, что у Пейдж не все дома. Ну кто в здравом уме оставит двух маленьких дочек и не возвратится?

Теперь, когда я слушаю ее во все уши, она отпускает мое запястье. Бабушка окидывает кухню диким взглядом, словно ищет на стенах слова, которые могла бы сказать мне.

Через мгновение она продолжает:

– Ваша мама была не девушкой, а безответственным вихрем; и я уверена, что, став женщиной, она им и осталась. Но также правда, что она – не первый из ураганов, что пронесся в нашей семье, и не первая, кто вот так взял и исчез. Сильвия примчалась обратно в том желтом-вырви-глаз кадиллаке двадцать лет спустя. Двадцать лет! – Она стучит кулаком по столу, и клочки «Грозового перевала» подскакивают. – Да, наверное, у докторов нашлось бы какое-нибудь название для этого, какой-нибудь диагноз, но какая разница, как это назвать? Роза пахнет розой. И мы называем это беспокойным геном. Ну и что? Это такая же правда!

Она прихлебывает чай и обжигает язык.

– Ой! – вскрикивает бабушка (что совсем на нее непохоже) и машет ладонью у рта.

– А Биг считает, что у тебя тоже есть этот ген, – говорю я.

Я раскладываю на столе слова в новые предложения. Украдкой смотрю на бабулю: как она воспримет эту новость?

Она нахмурилась:

– Он так сказал?

Бабушка тоже перемешивает слова на столе. Я вижу, что она положила рядом «под этим добрым небом» и «истинного отшельника».