Город на воде, хлебе и облаках | Страница: 14

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Вот так вот плавно я от прошлого перешел к сегодняшнему бытию моего Города. (К чему я вам сказал «Вот так вот плавно»? А потому что – а литература?..) А именно – к походу городских христиан в Магистрат для разрешения вопроса о пребывании на площади Обрезания неведомого Осла и Шломо Грамотного, вошедшего с этим Ослом в конфликтные отношения.

И вот они пошли. «Мы длинной вереницей идем за Синей Птицей…» Не обращайте внимания, это кусочек моего детства забрел в мою старость, вспыхнул на мгновение в мозгу и потух в сгущающихся сумерках моей жизни… (По-моему, красиво. Чем-то напоминает стиль влюбленного телеграфиста конца девятнадцатого века). И шли они мимо винной лавки зубного врача Мордехая Вайнштейна. А скажите мне, какой честной христианин пройдет мимо винной лавки? Особливо если большинство из христиан – православные? Да при походе на судьбоносное для Города собрание? Нет, господа, ни у кого из вас рука не поднимется пройти мимо винной лавки. Лично я никогда мимо нее не прохожу. Раньше все пути мои куда-либо шли через винные лавки, продмаги, гастрономы, магазины смешанных товаров, ларьки, чепки, рюмочные и другие места общего пользования. А если таковых по пути куда-либо не намечалось, то я куда-либо и не шел. А зачем куда-либо идти, если по пути нет винных лавок, продмагов, гастрономов, магазинов смешанных товаров, ларьков, чепков, рюмочных и других мест общего пользования? А я тогда даже и православным не был. А уж когда стал, то в куда-либо, кроме винных лавок, продмагов, гастрономов, магазинов смешанных товаров, ларьков, чепков, рюмочных и других мест общего пользования, и вовсе не ходил.

И вот идут они слева направо картинки из церкви в Магистрат. И водка у них есть, и винишко какое-никакое для слабеньких христиан и для лакировки водочки – для сильных духом. И еврейское население Города, видя такое скопление христианского люда посреди своих кварталов, несколько обеспокоилось. Молодежь-то чисто инстинктивно, генетическим образом обеспокоилась. Ну, а старики типа Шломо Сироты обеспокоились на почве конкретной, собственноручной памяти. Потому что папашку, Шломо-старшего, убили сначала в Гранаде воины короля Фердинанда, потом его убили в Константинополе во время завоевания крестоносцами, потом порубила красная кавалерия, о чем былинники речистые утаили в ведении рассказа, ну и напоследок, но кто это может знать, утопили в Висле чертовы ляхи, в Днепре – запорожские казаки, а останки закопали в Бабьем Яру. Причем все это произошло еще до рождения Шломо Сироты, а мамашку его, Розалию Израилевну, попользовал второй взвод артиллерийского лейтенанта Василия Шумова при добитии врага в его собственном логове. Она как раз только вылезла из подвала некоей полячки Ванды (не Ванды Кобечинской, а просто Ванды), которая прятала ее от немцев за фамильное серебро, коим расплачивалась за укрытие и душевное тепло Розалия Израилевна. Но семя папашки Шломо в ее чреве таилось, устояло под напорами тугих выплесков артиллерийской спермы и хранилось веками, чтобы рассказать о том, что было, что сплыло. Как будто это кому-то интересно. Как будто есть в этом что-то необычное, что-то новенькое, что-то захватывающее, чтобы евреи поцокали языком, потрясли головами, понакручивали на указательный палец пейсы и сказали: «Спасибо, Шломо, ты нас очень рассмешил. Чисто Зингерталь! Не тот Зингерталь, который торгует на Греческой искусственной кошкой под норку, а тот Зингерталь, который „мой цыпочка, сыграй ты мне на скрипочка“ у Маркони». Нет, не скажут этого евреи. То ли потому, что Зингерталь давно умер, то ли потому, что Зингерталь еще не родился, и вообще кто такой этот Зингерталь, – но не скажут этого ничего евреи. Потому что ничего необычного, экстраординарного в этом нет. И если каждый еврей будет носиться по Городу со своей памятью, то стоном наполнится вся Земля и не останется в ней места для еврейской радости и еврейского смеха. А какой еврей без смеха? Никакой. Как и еврей без печали – тоже никакой. Так что, господа мои хорошие, смейтесь со мной, когда я плачу, и плачьте со мной, когда я смеюсь.

Так вот, увидев колонну христиан, до зубов вооруженных водкой и вином, с адмиралом Аверкием Гундосовичем Желтовым-Иорданским, Шломо Сирота выкатился на коляске из своего дома, чтобы другие евреи не просто не выкатывались из своих домов, но и не высовывали из них своих носов. Как будто можно высунуть чей-то посторонний нос. На что евреи отреагировали адекватно. А именно – высунули носы. А многие даже выскочили на улицу. Помимо тех, кто на ней уже находился. А именно – мадам Гурвиц, жена портного Зиновия Гурвица, с дочкой Шерой, жена несуществующего реб Пеперштейна мадам Пеперштейн, ювелир-фальшивомонетчик и Пиня Гогенцоллерн, чтобы присмотреть за своим сыном Шломо Грамотным с его неотъемлемой частью – безымянным Ослом. По пути на традиционную пулечку с отцом Ипохондрием, околоточным надзирателем Василием Швайко и садовником Абубакаром Фаттахом из арабского квартала в Магистрат, где она обычно и происходила. И он обнаруживает толпы евреев, рвущих на себе волосы, что каждый уважающий еврей делает перед погромом. А то что это за погром, если перед ним не рвать на себе волосы, чтобы избавить погромщиков от этой неквалифицированной работы.

И вот складывается такая ситуация. На авансцене, в центре картины, окаменели Шломо Клодт и Осел Грамотный. Перед ними стоит кодла вооруженных алкоголем христиан, производящих визуальное обследование вышеупомянутого произведения природы, а со всех сторон Города к площади Обрезания стекаются толпы рвущих волосы евреев во главе… Да со всеми во главе!.. Христиане жутко пугаются, и есть чего. Многие из них в далекой молодости были эллинами, захватившими Город, и знали, как с их предками поступили братья Маккавеи, чьими именами названы Большая Маккавейская улица, Второй Маккавейский проезд, Третий Маккавейский, а Первого не было, то есть он был, но после 17-го года его переименовали в Темный переулок – в память об убитой в нем Мурке.

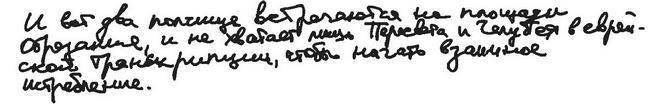

И вот два полчища встречаются на площади Обрезания, и не хватает лишь Пересвета и Челубея в еврейской транскрипции, чтобы начать взаимное истребление. И все стоят и молчат. Редкий случай, когда евреи и христиане молчат. А когда помолчали, уже вроде бы и ни к чему. Причем даже и непонятно: что «вроде бы и ни к чему»? Вот ужас.

И непонятно, сколько бы еще продолжалось это «Стояние на Угре», но тут появляется садовник Абубакар Фаттах из арабского квартала на предмет традиционной пули с отцом Ипохондрием, раввином реб Шмуэлем Многодетным и околоточным надзирателем Василием Акимовичем Швайко. И он просто не может позволить сорвать традицию ежесубботней встречи за карточным столом, которой уже несколько лет. Простите, я ошибся: не несколько лет, а несколько сотен лет.

И вот садовник Абубакар Фаттах, увидев эти, прямо скажем, так себе полчища, но тем не менее трубы уже трубят, барабаны барабанят, кровь разной степени горячности зовет к ножу, пистолю, стоеросовой дубине, и остается только выяснить, во имя чего трубят, барабанят, зовут, и чтобы в рамках приличия: если погром, так и скажите – мы со всем уважением, а если что, то не надо думать глупости, а зачем вы распяли нашего Христа, а вы назовите конкретно, кто распинал, итальяшки распинали, а нас там даже и не было, разве что реб Шмуэль Многодетный, так он по разнарядке присутствовал, типа, не допустим, нет, в нашем Городе, обращайтесь в суд, мол, все легитимно, возбуждение религиозной ненависти, и вообще, если бы мы его не распяли, ах, все-таки вы, нет, вы дайте мне сказать, с чего это я тебе должен дать сказать, это вы, реб Пинхус, совсем зарвались, ну ладно, говорите, а то я с вашего крика прямо не знаю что, так христиан вообще бы не было, а были бы одни иудеи, сойти с ума, это я-то, потомственный адмирал, был иудеем, нет, вы были бы эллином или зороастрийцем, вам от этого легче, нет не легче, и в воздухе уже мелькнули ножи, взвились сизыми орлами курки пистолей, оскалили еросы сто дубин.