Пражское кладбище | Страница: 87

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Дрюмон не утихал: — Испокон веку евреев не подпускали и близко к армии, французские вооруженные силы блюли исконную чистоту. А коль теперь они уже затесались в наше воинство, они того и гляди станут хозяевами Франции, и Ротшильды будут узнавать от них все планы мобилизации… Вы, конечно, догадываетесь, зачем им нужно это все…

Напряжение доходило до предела. Капитан драгунов Кремье-Фоа открытым письмом обвинил Дрюмона, что тот оскорбляет всю еврейскую часть офицерства, и потребовал сатисфакции. Состоялась дуэль. В довершение непонятицы выяснилось, что у Кремье-Фоа секундантом был… кто же? Майор Эстергази. Маркиз де Морес из редакции «Либр Пароль» в свою очередь вызвал капитана Кремье-Фоа, однако начальство, прознав об этом, запретило капитану участвовать в новой дуэли, его перевели на казарменное положение, и вместо него вышел на поединок капитан Майер и получил ранение в легкое, от которого умер. Бурные споры, негодование, попытки противодействовать разгоранию религиозных войн. А Симонини потирал руки, наблюдая оглушительный результат всего лишь одного часа его работы за писчей конторкой.

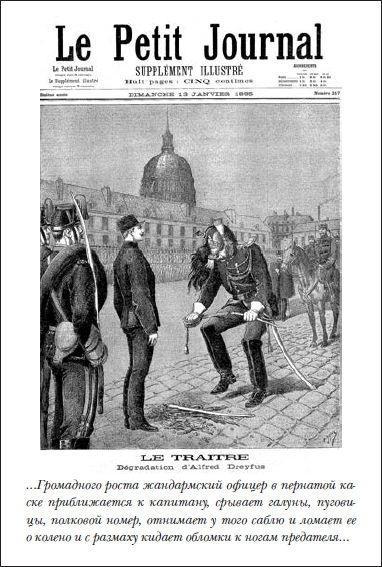

В декабре был созван военный совет. Появился еще один документ — письмо военного атташе Италии Паниццарди к германцам. Писавший упоминал «эту каналью Д.», от которого якобы купил планы каких-то укреплений. «Д.» означало «Дрейфус»? Никому и в голову не приходило усомниться. Лишь много спустя выяснилось, что «Д.» означало «Дюбуа», а Дюбуа был мелкий служащий в министерстве, сбывавший разные сведения по десяти франков штука… Но тогда было уже поздно. Двадцать второго декабря Дрейфуса признали виновным. В начале января месяца его лишили звания во дворе Высшей Военной школы. В феврале должны были отправить на Чертов остров.

Симонини был на торжественной церемонии разжалования, в дневнике описывается впечатляющий ритуал: выстроенные в каре части, Дрейфуса ведут почти километр вдоль рядов соратников, а те, сохраняя бесстрастие, выражают ему все свое презрение. Генерал Даррас обнажает саблю, фанфара поет тонким голосом, Дрейфус в парадном обмундировании строевым шагом приближается к генералу. Его конвоируют четыре артиллериста под командованием сержанта. Даррас оглашает приказ о разжаловании. Громадного роста жандармский офицер в пернатой каске приближается к капитану, срывает галуны, пуговицы, полковой номер, отнимает у того саблю и ломает ее о колено и с размаху кидает обломки к ногам предателя.

Дрейфус невозмутим. Многие журналисты специально отмечают это и находят здесь очередное доказательство его коварства. Симонини вроде бы слышит, как во время церемонии тот воскликнул: «Я неповинен!», однако держась прямо и не склоняя головы. Саркастический Симонини сказал себе: гляди-ка, еврейчик до чего крепко присоседился к французским офицерам с их культом достоинства. Не ставит под сомнение решения командования, и коли начальство решило, что его надлежит разжаловать как предателя, он подчиняется приказу, не сопротивляясь. Может быть, даже в тот миг он тоже думает, что предал. А о невиновности своей твердит, потому что это с его точки зрения входит в сценарий.

Симонини так запомнил этот эпизод. Но потом он нашел в старой папке вырезку из «Репюблик франсэз», подписанную каким-то Бриссоном. В газете сцена описывалась совершенно по-другому:

Когда генерал бросил ему в лицо позорное обвинение, он заслонился и прокричал: «Да здравствует Франция, я неповинен!»

Жандармский чин тем временем заканчивает. Золотые нашивки сорваны и лежат на земле. Даже красные полоски, отличительный знак рода войск, выхвачены с мясом. В своем доломане, который теперь одного черного цвета, в кепи, потерявшем все краски, Дрейфус кажется облаченным в одежду каторжника… Он все время выкрикивает: «Я неповинен!»

За оградой толпа. Толпе виден только силуэт Дрейфуса. Из публики летят проклятия, резкие свистки. Дрейфус все это слышит, исступление наблюдателей совсем сокрушает его.

Когда его проводят мимо находящихся в строю офицеров, те кричат: «Убирайся, Иуда!»

Дрейфус яростно дергает головой и снова и снова повторяет свое: «Я неповинен!»

Теперь нам удается разглядеть его черты. Мы смотрим на него несколько секунд, рассчитывая увидеть какую-то тайну, услышать какой-то голос души, к которой только судье удавалось приблизиться и заглянуть в ее укромные тайники. Но на его лице царит только злоба, злоба, доходящая до исступления. Губы растянуты в ужасающей гримасе, глаз налился кровью. И мы понимаем, что приговоренный так стоек и воинствен с виду именно потому, что его подхлестывает бешенство, рвущее в клочья нервы…

Что скрыто в душе этого человека? Какие движут им побуждения? Почему он так яро защищает идею невиновности? Надеется, может быть, сбить с толку общественное мнение, поколебать нашу уверенность, кинуть тень на приговоривших его судей? Промелькивает в сознании и мысль жгучая, будто молния: а если он действительно невиновен? Какая адская пытка!

Симонини, переписывая это, не испытывал ни малейшего угрызения, поскольку он-то в вине Дрейфуса был уверен, сам и сделал его виноватым. Но, что говорить, несоответствие его воспоминаний и этой статьи в газете свидетельствовали о том, до чего дело Дрейфуса разбудоражило страну и как каждому виделось в нем то, что хотелось видеть.

И все же, пошел этот Дрейфус к черту. На Чертов остров. Пошел совсем. Симонини он больше не интересовал.

Оплата, которую ему тайно передали, далеко превзошла любые его расчеты.

Приглядывая за Таксилем

В течение всего времени, как помнит Симонини, он не выпускал Таксиля из виду. Особенно потому, что о Таксиле много говорили в окружении Дрюмона, причем дело Таксиля интерпретировалось поначалу как сомнительный курьез, а позднее — как достаточно раздражающий скандал. Дрюмон считал себя антимасоном, антисемитом и серьезным католиком и на свой лад был таким. Соответственно он не мог терпеть, чтоб священными хоругвями козырял какой-то ловчила. Что Таксиль — ловчила, Дрюмон утверждал с самых давних времен и изрядно продернул его в книге «Еврейская Франция», твердя, что все антицерковные писания Таксиля опубликованы издателями-евреями. Шли годы, их отношения все портились и портились, поскольку в них привходила политика.

Что было дальше, мы знаем от аббата Далла Пиккола: оба самовыдвинулись в ходе муниципальных выборов на должность советника парижской мэрии, причем в расчете на один и тот же электорат. Начались открытые боевые действия.

Таксиль опубликовал «Месье Дрюмон, психологический этюд», в котором с едким сарказмом критиковал противника за неуемный антисемитизм, считая, что антисемитизм приличествует не столько католикам, сколько социалистической и революционной печати. Дрюмон ответил памфлетом «Завещание антисемита», где сомневался, точно ли Таксиль сделался честным католиком, припоминал неприятелю всю грязь, которой тот поливал в свое время святой престол, а что до попустительства Таксиля по отношению к еврейству, то это, настаивал Дрюмон, вызывает ряд самых тревожных вопросов.