Мифы о Древней Руси. Историческое расследование | Страница: 28

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Про «полиэтничность» Господина Великого Новгорода, доказанную-де Яниным, про «финский» Неревский конец, и не то кривичский, не то и вовсе балтский Людин, слышать приходилось давно – и поневоле приходилось соглашаться, ведь в вопросах новгородской археологии Валентин Лаврентьевич авторитет. Но с подробными обоснованиями, предлагаемыми корифеем новгородской археологии, до сих пор как-то не сталкивался. А столкнувшись, пришёл, скажем так, в недоумение. Читать подобное в работе археолога, причем археолога несколько лет копавшего Новгород, довольно-таки странно. Археолог, доказывая «этнически разнородный» якобы характер исследуемого поселения, не имеет права отделываться любительскими упражнениями с топонимикой. Даже при учете того, что берестяные грамоты новгородцев в 1962 году, когда были написаны эти слова, едва начинали изучаться – была керамика, были украшения, была, наконец, антропометрия – наука, способная восстановить облик и происхождение человека по егокостям. Финнов вообще непросто спутать со славянами – тут и «шумящие подвески», украшения с гроздьями цепочек, заканчивающихся чем-то похожим на утиные или лягушачьи лапки, и погребения головою на север – а не на запад, как у славян. Нетрудно было бы обосновать и повышенную концентрацию кривичей в Людине конце – со школьной статьи мы помним, что каждое древнерусское «племя» делало для своих женщин очень узнаваемые украшения, височные кольца (кстати, опять же финнов можно было б легко опознать по отсутствию подобных украшений). По ним ничего не стоит отличть северянина от радимича, скажем. Ничуть не сложнее и височные кольца ильменских словен, с их ромбовидными щитками, покрытми нехитрым узором, отличить от аскетичных кусков согнутой в кольцо проволоки, что носили красавицы-кривичанки. Отличается и способ погребения – с кривичами соотносят обычно «культуру псковских длинных курганов», со словенами – округлые сопки. Но Валентин Лаврентьевич, проведший не одно десятилетие в раскопках Господина Великого Новгорода, и не вспоминает об этих, таких узнаваемых, признаках. Вместо этого читателям предлагаются малоосмысленные спекуляции на звучании названия Неревского конца (в котором не более «финского», чем, скажем, в названии правого притока Вислы Нарева) и общие рассуждения о балтском элементе в кривичах – при том, что даже особая близость населения Людина конца к кривичам, не говорю – к балтам, остается совершенно без каких-либо археологических доказательств.

Боюсь, это может означать лишь одно – археологических доказательств присутствия значимого количества финнов или балтов в Новгороде попросту нет, иначе Валентин Лаврентьевич, несомненно, упомянул бы их в подкрепление своих построений.

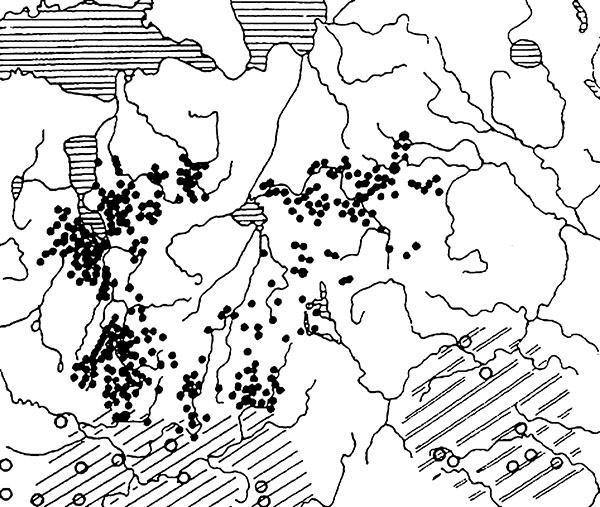

Кстати, длинные курганы подходят к Волхову и Новгороду, стоящему на его берегах, не с юго-запада, где располагается Людин конец, а с востока, с правобережья. Где стоял как раз Славенский конец. [129]

Перечитывая в очередной раз замечательную книгу Андрея Анатольевича Зализняка о древне-новгородском диалекте, обратил внимание на следующий крайне примечательный момент: в берестяной грамоте № 614 [130] исследователь обнаруживает некоторые нехарактерные для берестяных грамот особенности фонетики, а именно оглушение некоторых согласных.

«…замена звонких г, б глухими к, п (Селокове вместо Шелоговъ, Своподь вместо Свободъ и, вероятно, также Доброкостечихо вместо Доброгостъцихъ) в берестяных грамотах ранее не встречалась» [131] .

И далее сделано очень показательное наблюдение:

«Следует полагать, что здесь проявились прибалтийско-финские особенности реализации звонких и глухих согласных; писал либо обрусевший карел (или вожанин), либо носитель говора с прибалтийско-финским субстратом» [132] .

Итак, фонетические признаки «говора с прибалтийско-финским субстратом» оказываются совершенно нехарактерны для древненовгородского диалекта в целом. То есть сам диалект влияния подобного субстрата не испытал, это единственная грамота со следами влияния субстрата из более чем тысячи памятников переписки древних новгородцев. Характерна и поздняя фиксация в грамотах такого влияния – обсуждаемый текст датирован концом XIII – началом XIV века. В массе же своей речь жителей Господина Великого Новгорода и окрестностей его не подвергалась влиянию финского субстрата, из чего можно заключить, что и в этногенезе новгородцев финский субстрат значимого участия не имел.

Даже сейчас, когда археология наконец абсолютно точно установила, что древнейшая керамика Неревского конца не имеет в себе нимало «финнского», а Людина конца – «прусского», являясь явным подобием посуды поморско-полабских славян [133] , когда число изученных берестяных грамот перевалило за тысячу, а следы «финского» и «балтского» начала в них оказались ничтожно малы, находятся поклонники сказок о «полиэтничности» русского города, апеллирующие к уже тогда абсолютно безосновательным построениям Янина.

На этой карте в виде чёрных кружочков обозначены как раз «длинные курганы» кривичей. Именно до левого берега Волхова, на котором был расположен Людин конец, они, как можно видеть, очень сильно не дотягивают

Про Перу-богатыря или как русский громовержец стал горячим пермским парнем

До сих пор мифология соседних со славянами народов весьма слабо использовалась для реконструкции мифов и обрядности славян. Точнее, использование это проистекало крайне однобоко – это пошло с печальной памяти Е. Аничкова. В своем труде «Язычество и древняя Русь», сей ученый муж, совершенно верно заключив, что обычно неразвитые народы заимствуют у развитых, тут же на голубом глазу заявил, что финныде были более развиты, чем славяне, и из этой дикой посылки вывел – следовательно, заимствование в мифологии проистекало от финнов к славянам, так и никак более. Этому образчику русофобии уже скоро сто лет, но ничего не изменилось – обнаружив то или иное сходство между славянскими и финскими преданиями, ритуалами и пр., исследователь, недолго думая, фиксирует «финское заимствование». Сорняк финнобесия укоренился едва ли не так же глубоко, как сорняк норманнизма. Простой пример – некогда православный писатель и публицист, П.И. Мельников-Печерский, поведал «мордовский миф» о сотворении мира и человека богом Чам-Пасом, схожий с приписываемым летописью верхне-волжским волхвам 1071 года. Волхвов, понятно, тут же записали в «мерю». Не так давно обнаружилось, что «миф» – выдумка, очевидно, самого П.И. Мельникова (с тем же успехом лепившего и «мифы» про «Ярилу-Солнце» и «Мать-Землю» для славян). Никогда солнечное божество Чам-Пас не представало в мордовской – эрзянской ли, мокшанской ли – мифологии творцом человека.