Коронация, или Последний из романов | Страница: 52

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

С одной стороны, после вчерашнего объяснения в «Лоскутной» натянутость между великими князьями счастливо завершилась, и за завтраком они взирали друг на друга с искренним расположением, на мой взгляд, напоминая уже не столько отца с сыном, сколько двух товарищей – это не могло не радовать.

С другой стороны, когда, войдя в столовую с кофейником, я поклонился и пожелал всем доброго утра, оба посмотрели на меня с особенным выражением и вместо обычного кивка тоже сказали «Доброе утро». От этого я совсем смешался и, кажется, даже покраснел.

Нужно было каким-то образом снять с себя чудовищное подозрение, но я совершенно не представлял, как завести с их высочествами разговор на подобную тему.

Когда наливал кофе Георгию Александровичу, тот покачал головой и с укоризной, но в то же время, по-моему, и не без одобрения, прогудел вполголоса:

– Хорош…

Моя рука дрогнула, и я впервые в жизни пролил несколько капель прямо на блюдце.

Павел Георгиевич не произнес ни слова упрека, но поблагодарил за кофе, а это было еще хуже.

Я стоял у двери и жестоко страдал.

Мистер Карр стрекотал без умолку, делая изящные движения своими тонкими белыми руками – кажется, рассказывал про оперу, во всяком случае я разобрал несколько раз повторенное слово «Khovanstchina». Лорд Бэнвилл к столу не вышел по причине мигрени.

Надо будет подойти к Георгию Александровичу и сказать так, придумал я: «Мнение, сложившееся у вашего высочества в отношении моей предполагаемой связи с известной вам особой, не имеет ничего общего с действительностью, а в шкафу я оказался исключительно из-за того, что вышеупомянутая особа хотела избежать компрометации Павла Георгиевича. Что же до объявленной ею любви к моей скромной персоне, то, если столь лестное для меня чувство и имеет место быть, так без малейших намеков на страсть неплатонического свойства».

Нет, пожалуй, это слишком запутано и, хуже того, игриво. А если сказать так: «Благоговение, с которым я отношусь как к особам августейшей фамилии, так и к их сердечным увлечениям, ни в коем случае не позволило бы мне даже в самых диких фантазиях вообразить, что…» В этот миг я случайно встретился взглядом с лейтенантом Эндлунгом, который изобразил на лице восхищение, подняв брови, потом подмигнул, да еще показал из-под скатерти большой палец, из чего можно было сделать вывод, что Павел Георгиевич всё ему рассказал. Лишь с огромным трудом мне удалось сохранить вид невозмутимости.

Воистину Господу было угодно подвергнуть меня тяжким испытаниям.

Когда выходили из-за стола, Ксения Георгиевна шепнула мне:

– Зайди.

И минут через пять я с тяжелым сердцем отправился к ней в комнату, уже зная, что ничего хорошего меня там не ожидает.

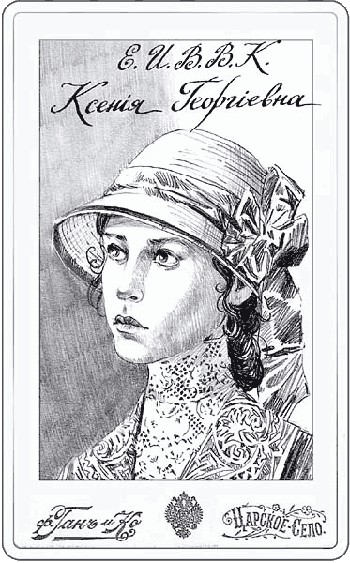

Великая княжна успела переодеться в платье для прогулок и надеть шляпку с вуалью, из-под которой решительно поблескивали ее удлиненные, красивого разреза глаза.

– Я хочу прокатиться в ландо, – сказала она. – Сегодня такой светлый, солнечный день. Поедешь за кучера, как когда-то в детстве.

Я поклонился, ощущая неимоверное облегчение.

– Какую пару прикажете запрячь?

– Рыжую, она резвее.

– Сию минуту.

Но напрасно у меня отлегло от сердца. Когда я подкатил к крыльцу, Ксения Георгиевна села не одна, а с Фандориным, смотревшимся истинным денди в сером цилиндре, сером же сюртуке и перламутровом галстуке с жемчужной заколкой. Теперь стало понятно, почему ее высочество пожелала, чтобы на козлы сел я, а не кучер Савелий.

Поехали через парк, по аллее, потом Ксения Георгиевна велела поворачивать в сторону Воробьевых гор. Экипаж был новехонький, на резиновых буферах, ездить на таком одно удовольствие – не трясет, не кидает, а лишь слегка покачивает.

Пока кони бежали рысцой меж деревьев, негромкий разговор за моей спиной сливался в приглушенный фон, однако на Большой Калужской задул сильный попутный ветер. Он подхватывал каждое произнесенное слово и доносил до моих ушей, в результате чего я поневоле оказался в роли подслушивающего, и поделать тут ничего было нельзя.

– …а остальное не имеет значения, – вот первое, что принес ветер (голос принадлежал ее высочеству). – Увезите меня. Все равно куда. С вами я поеду хоть на край света. Нет, правда, не кривитесь! Мы можем уехать в Америку. Я читала, что там нет ни титулов, ни сословных предрассудков. Ну что вы всё молчите?

Я хлестнул ни в чем не повинных лошадей, и они припустили быстрее.

– Сословные п-предрассудки есть и в Америке, но не в них дело…

– А в чем?

– Во всём… Мне сорок лет, вам д-девятнадцать. Это раз. Я, как выразился давеча Карнович, «лицо без определенных занятий», а вы, Ксения, великая княжна. Это два. Я слишком хорошо знаю жизнь, вы не знаете ее вовсе. Это три. А главное вот что: я принадлежу только себе, вы же принадлежите России. Мы не сможем быть счастливы.

Его всегдашняя манера нумеровать доводы в данном случае показалась мне неуместной, однако следовало признать, что сейчас Эраст Петрович говорил как ответственный человек. Судя по наступившему молчанию, его справедливые слова отрезвили ее высочество.

Минуту спустя она тихо спросила:

– Вы меня не любите?

И здесь он всё испортил!

– Я этого не г-говорил. Вы… вы лишили меня д-душевного равновесия, – залепетал Фандорин, заикаясь больше обычного. – Я не д-думал, что такое еще может со мной произойти, но к-кажется произошло…

– Так вы меня любите? Любите? – допытывалась она. – Если да, всё остальное неважно. Если нет – тем более. Одно слово, всего одно слово. Ну?

У меня сжалось сердце от того, сколько надежды и страха прозвучало в голосе Ксении Георгиевны, и в то же время в эту минуту я не мог не восхищаться ее решительностью и благородной прямотой.

Разумеется, коварный соблазнитель ответил:

– Да, я люблю в-вас.

Еще бы он посмел не любить ее высочество!

– Во всяком с-случае, влюблен, – тут же поправился Фандорин. – Простите, но я буду г-говорить совершенно честно. Вы совсем вскружили м-мне голову, но… Я не уверен… что дело только в вас… Может быть, сыграла роль и м-магия титула… Тогда это стыдно… Я б-боюсь оказаться недостойным вашей любви…