Код Мандельштама | Страница: 14

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

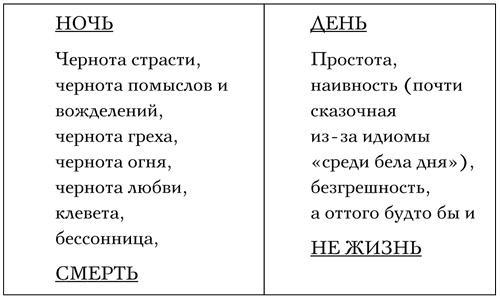

Конфронтацию греха и чистоты (а по Мандельштаму НОЧИ и ДНЯ) можно продемонстрировать так:

Круг замкнулся. Противоречия стерлись. Нет ночи без дня.

Нет Федры без Ипполита. А что же Ипполит без Федры?

Об этом стоит еще подумать. А пока отметим, что уже в 1916 году ночь определяется поэтом как МАЧЕХА.

Федра — мачеха. Федра — ночь. Ей сострадает рожденный ночью (и в прямом, и в поэтическом смысле) поэт, к ней тянется, ее боится.

Ночь и смерть. Ночь и любовь

В стихотворении «Зверинец» (1916), посвященном войне, охватившей Европу, поэт пишет о битве, в которую вступили народы в начале XX столетия — «в начале оскорбленной эры». Стихотворение это перекликается с державинской одой «На взятие Измаила», где поэт говорит о тщете войны:

Напрасно, бранны человеки!

Вы льете крови вашей реки,

Котору должно бы беречь.

Но с самого веков начала

Война народы пожирала;

Священ стал долг: рубить и жечь.

А в стихах «На шведский мир» Державин отождествляет воюющие стороны с орлами и львами:

Орлы и львы соединились:

Героев храбрых полк возрос;

С громами громы помирились:

Поцеловался с шведом Росс.

У Мандельштама в «Зверинце» сражаются меж собой германский орел, британский лев, галльский петух. Что может сделать всего лишь поэт, чтобы вернуть миру «воздух горных стран — эфир»?

Я палочку возьму сухую,

Огонь добуду из нее,

Пускай уходит в ночь глухую

Мной всполошенное зверье!

В глухую ночь — ночь небытия (туда, где грех, преступные страсти, черные помыслы) — должны уйти воюющие. «Мы для войны построим клеть», — надеется поэт:

В зверинце заперев зверей,

Мы успокоимся надолго,

И станет полноводней Волга,

И рейнская струя светлей

И умудренный человек

Почтит невольно чужестранца…

Традиционный по отношению к ночи эпитет (см. у Тютчева: «Во мне глухая ночь, и нет для ней утра…»).

Традиционная чистота поэтических помыслов.

Неповторимый подход к теме.

Чрезвычайная трагическая энергетика стиха.

Однако перспективы ложны, и нет пока понимания войны, как факта жизни космической. Война ощущается поэтом как зоологическая стадия в развитии человечества, война — дело человека примитивного, не «умудренного», грех и зло.

А тем временем глухая ночь надвигается. Не потому ли в любовной лирике возникает тема смерти, и долгая ночь любви кажется отравленно-бесконечной:

Пусть говорят: любовь крылата,

Смерть окрыленное стократ;

Еще душа борьбой объята,

А наши губы к ней летят.

И столько воздуха и шелка

И ветра в шепоте твоем,

И как слепые ночью долгой

Мы смесь бессолнечную пьем.

(«Твое чудесное произношенье…», 1917)

Ночь и смерть вновь объединяются, равно как ночь и любовь. Выстраивается характерный для поэта ряд:

(КРЫЛАТАЯ) ЛЮБОВЬ — (СТОКРАТ БОЛЕЕ ОКРЫЛЕННАЯ) СМЕРТЬ — (ДОЛГАЯ) НОЧЬ

Солнце черное, солнце желтое

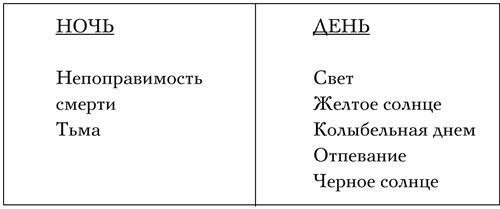

В этот период творчества ночь-мачеха уведет в свою тьму навсегда мать поэта, и горе заставит увидеть солнце черным:

Эта ночь непоправима,

А у вас еще светло.

У ворот Ерусалима

Солнце черное взошло.

И опять, как и прежде в лирике Мандельштама, свет дня отравляется чернотой — на этот раз — чернотой солнца. Поэтому не кажется парадоксом, что свет дня видится поэту еще более страшным:

Солнце желтое страшнее —

Баю-баюшки-баю —

В светлом храме иудеи

Хоронили мать мою.

Колыбельная, которая поется днем! Колыбельная, убаюкивающая навеки. Колыбельная для кого? Для навсегда ушедшей? Для того живого, кто хочет забыться, не видеть?

Благодати не имея

И священства лишены,

В светлом храме иудеи

Отпевали прах жены.

И над матерью звенели

Голоса израильтян.

Я проснулся в колыбели,

Черным солнцем осиян.

(«Эта ночь непоправима», 1916)

День и ночь вновь противопоставлены и слиты воедино одной темой:

И соединены день с ночью словом СМЕРТЬ.

Вновь день-жизнь страшнее ночи-смерти.

Ночь — мачеха — Федра, влюбленная, клевещущая, отнимающая родное, ночь — смерть.

День же — похороны, окончательное прощание, НЕ ЖИЗНЬ.

Ночь преступно притягательна. (Можно ли любить мачеху, ту, что отторгает, отшвыривает, зовет, можно ли тянуться к ней?)

День светел, а хочется в ночь.

Не отсюда ли колыбельный напев, возникающий днем?

Примечательно, что Ахматова отождествляла образ ночи из этого стихотворения с собой, о чем свидетельствует запись в дневнике Н. Н. Пунина: «На вопрос, почему же хочет расстаться — отвечала, что не может, что запуталась, стихами Мандельштама сказала: „Эта (показала на себя) ночь непоправима, а у Вас (показала на меня) еще светло“» [37] .

Черно-желтые сочетания вызывают детские воспоминания «хаоса иудейского» в душе поэта: «Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черножелтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно. Не помню, как на выручку подоспела мать» («Шум времени. Хаос иудейский»).

Черно-желтое — от рождения, от матери, как основа жизни, можно ли убежать в нечто третье, если мир построен на выборе одного их двух? Можно ли выбрать НЕ ДЕНЬ и НЕ НОЧЬ, если и там и там подстерегает ужас? Но до поры до времени на выручку еще может подоспеть ЖИЗНЬ — МАТЬ. С уходом матери обрывается одна из надежнейших связей с жизнью…

Родное — материнское и — страшное, рождающее тревогу, черно-желтое воплотится и в стихотворении «Среди священников левитом молодым» (1917):

Среди священников левитом молодым