Код Мандельштама | Страница: 15

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

На страже утренней он долго оставался.

Ночь иудейская сгущалася над ним,

И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: небес тревожна желтизна.

Уж над Ефратом ночь, бегите, иереи!

А старцы думали: не наша в том вина;

Се черно-желтый свет, се радость Иудеи.

Он с нами был, когда на берегу ручья

Мы в драгоценный лен Субботу пеленали

И семисвещником тяжелым освещали

Ерусалима ночь и чад небытия.

Зловещая смертоносная ночь названа иудейской, гибельная иудейская ночь (черно-желтая, с тревожным ночным солнцем), объявшая тело испустившего дух после стольких страданий Спасителя.

Тема эта возникает у Мандельштама в сгущающихся «сумерках свободы». И — вновь в заключительной строке мелькает Федра, горящая «черным пламенем». Там — «погребальный факел чадит». Здесь — «чад небытия». Там — Федра-ночь — смерть. Здесь — соединительный союз связывает «Ерусалима ночь» с «чадом небытия» — смертью. Смертью-возмездием за грех уничтожения добра и света — жизни.

Вскоре у поэта возникает вопрос и о своей жизни — свете:

Кто знает, может быть, не хватит мне свечи,

И среди бела дня останусь я в ночи,

И, зернами дыша рассыпанного мака,

На голову мою надену митру мрака.

(«Кто знает, может быть, не хватит мне свечи…», 1918)

Снова знакомые антонимические пары: день-ночь, свет-мрак, жизнь-смерть.

СВЕЧА (свет, жизнь).

НОЧЬ, возникшая СРЕДИ БЕЛА ДНЯ, НОЧЬ — сон, пришедший от отравы (рассыпанный мак — опий, черный цвет, забытье).

НОЧЬ — СМЕРТЬ.

Неужели поэт чувствует себя Ипполитом, оклеветанным злой (?) — влюбленной до исступления (!) Мачехой-ночью Федрой?

Свеча, символизирующая здесь жизнь, озаряющая и день и ночь, может изойти «погребальным чадом», заставив свет души померкнуть еще при жизни. Подобная метафора «свеча — жизнь» есть и в поздней лирике Мандельштама: «Увы, растаяла свеча // Молодчиков каленых, // Что хаживали в полплеча // В камзольчиках зеленых» («Новеллино», 1932).

Надо отметить, что в еврейской обрядности существует и символ «черной свечи». «Черная свеча — согласно каббалистическим представлениям, мистическая субстанция, начало, лежащее в основе Творения, ассоциируется со святая святых Иерусалимского храма. Клятва черной свечой считается самой страшной из всех клятв» [38] . У Зингера: «Едва лишь реб Иссар услыхал, что случилось с его любимой женой, немедленно отправился к раввину. Вопрос встал об отлучении и черных свечах. Слыханное ли дело — выпороть замужнюю женщину, нанести ей такое бесчестье, так опозорить?» [39] .

И вслед за этими стихами — «Телефон» (1918), где ночь решает — как смертный приговор самоубийце выносит, и надо успеть уйти в вечную тьму, пока не взошло солнце — в лучах его свет кажется еще более диким и страшным, и некуда «бежать от жизни гулкой».

Так что же у Мандельштама страшнее, невыносимее — день или ночь?

Возможен ли ответ?

Но ясно, что ночь — наполнена, судьбоносна и от дня неотрывна, связана с ним кровными узами.

Ночные похороны

1918 год. Несется «на страшной высоте», «чудовищный корабль», корабль — вестник человеческих судеб.

Дыхание судьбы различает поэт среди толпы, покидающей «божественные недра» театров:

Когда в темной ночи замирает

Лихорадочный форум Москвы,

И театров широкие зевы

Возвращают толпу площадям,

Протекает по улицам пышным

Оживленье ночных похорон,

Льются мрачно-веселые толпы

Из каких-то божественных недр.

Это солнце ночное хоронит

Возбужденная играми чернь,

Возвращаясь с полночного пира

Под глухие удары копыт.

И как новый встает Геркуланум,

Спящий город в сияньи луны…

(«Когда в темной ночи замирает…», 1918)

Снова мы слышим лейтмотив мандельштамовской ночи:

Причем тут же выкристаллизуется сама суть трагедии — не Еврипида — трагедии тех дней, предшествующие поэтические предчувствия, обозначенные в предыдущих стихах, конкретизируются, реализуются: названо и место «похорон солнца», и главное действующее лицо:

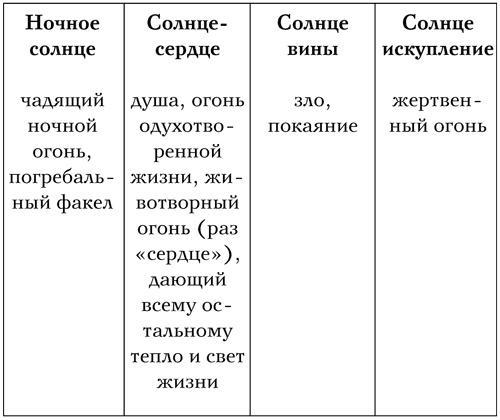

Что же это за умершее нечто, обозначенное поэтом словом «солнце». Можно ли очертить хотя бы приблизительно границы значения, которое вкладывает Мандельштам в это понятие? Вспомним его статью «Пушкин и Скрябин», где «солнце» представлено так: «В роковые часы очищения и бури мы вознесли над собой Скрябина, чье солнце-сердце горит над нами, но — увы! — это не солнце искупления, а солнце вины». Если учесть, что фраза эта идет вслед за упоминанием Федры, упоминанием образа ночного солнца в трагедии Еврипида, то можно предположительно выстроить следующую цепочку с такими вот звеньями:

Можно ли на основании этой цепочки сделать вывод о том, что чернь хоронит убитую душу Москвы, города, который в последнем четверостишии видится поэту новым Геркуланумом, древнеримским городом, разрушенным извержением Везувия (одновременно с Помпеями и Стабиями) в 79 году нашей эры, здания которого лучше, чем в Помпеях и Стабиях, сохранились, погребенные под слоями застывшего огня-лавы?

Город существует и по сей день — дома целы («И убогого рынка лачуги, // И могучий дорический ствол»).

Но города и нет, так как испепелена его душа.

Таким образом, именно заключительный стих и дает однозначный ответ на вопрос о том, кого же хоронит «мрачно-веселая чернь» в 1918 году.

Душу.

Москвы? России?

Исторический ответ нам известен. Но как ясно увиделось это поэтом, как четко, беспощадно сказалось!

Да разве правда пощадит…

И разве сумеет смолчать поэт…

Сумерки

Прежде чем речь пойдет о стихотворении «Сумерки свободы» (май 1918 года), необходимо остановиться на значении слова «сумерки».

По Далю, сумерки — «заря, полусвет: на востоке, до восхода солнца, а на западе, по закате, утренние и вечерние сумерки: первые досветки, вторые сутиски. (Вообще полусвет, ни свет, ни тьма.) Время от первого рассвета до восхода солнца, и от заката до ночи, до угаснутия последнего солнечного света».