Иконы | Страница: 78

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

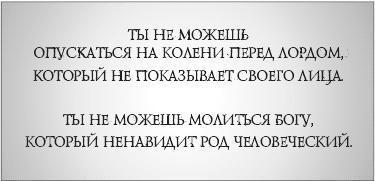

КОТОРЫЙ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ СВОЕГО ЛИЦА.

ТЫ НЕ МОЖЕШЬ МОЛИТЬСЯ БОГУ,

КОТОРЫЙ НЕНАВИДИТ РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ.

Глава 30

Птицы

Птицы обычно пищат, как резиновые игрушки, те, что даешь какой-нибудь собаке. Они бормочут, как стремительный порыв ветерка или бумажный веер. Как звонок велосипеда, который издает один и тот же звук на одном и том же месте, при повороте, снова и снова. Как обезьяна в дурном настроении, ну, по крайней мере некоторые из обезьян. Как старый матрас в тот момент, когда ты на него садишься. А иногда, ранним утром, они издают сразу все эти звуки.

Так говорил мне падре.

Я думаю об этом, соскребая грязь с рук и ног у подтекающего крана в амбаре. Я хватаю еще одну пригоршню соломы и улыбаюсь, вспоминая горячий душ и сверкающие краны в Посольстве. Но мой желудок буквально переворачивается при мысли о После, и я закрываю глаза, желая отогнать эти воспоминания.

Лукас куда-то пропал на целые сутки, он отсутствует уже почти двадцать четыре часа. Он отправился разузнать о своей матери, если еще есть что узнавать или у кого спрашивать. Когда я говорю с собой честно – по-настоящему честно, – я не могу сказать, вернется ли он вообще когда-нибудь.

Я заставляю себя снова думать о птицах.

Птицы.

Я гадаю, доводилось ли моему отцу слышать множество птиц. Этим утром я почти час роюсь в письменном столе падре, выясняя все, что возможно, о моих родных, начиная со старых фотографий, которые падре сохранил для меня. Старые фотографии и старые бумаги. Мой отец работал лесником в Калифорнии. Видимо, ему приходилось много времени проводить в центре земли грассов, чтобы уберечь деревья и животных от лесных пожаров. А моя мать рисовала его, сидя под каким-нибудь деревом.

Мой отец ожидал беды, но смотрел не в том направлении. Он не смотрел в небо. Он наблюдал за деревьями.

Я закрываю едва капающий кран.

Одеваясь и выжимая воду из волос, я пытаюсь понять, что заставило отца выбрать такую службу?

Может быть, его подтолкнуло к ней то же чувство, что свело его с моей матерью. Я представляю множество рассветов и закатов, которые они видели вместе, которые все мы видели вместе в той жизни, которую я потеряла, не прожила.

Мама могла бы научить меня рисовать. Отец мог бы научить меня, как пользоваться биноклем. Я могла бы слушать голоса многих тысяч птиц.

Я гадаю, что именно я потеряла, когда все это исчезло. Как птицы. Что будет, если ничто не поможет нам, или городу, или Сопротивлению?

Ро и Лукас. Когда они не ссорятся друг с другом.

Руки Тимы.

Фортис и его волшебная куртка.

Док и его шуточки.

Я думаю обо всем том, что мы потеряли, и обо всем том, что оставили нам Лорды.

И получается, что потерять можно еще очень многое.

В тишине я прислушиваюсь к птицам, когда вдруг за моей спиной раздаются шаги. Я чувствую знакомое тепло, текущее ко мне снаружи, а потом изнутри меня вовне.

Я не могу в это поверить, но другого похожего ощущения просто не существует. Значит, это должно быть правдой.

– Лукас! – произношу я еще до того, как вижу его, и бросаюсь к нему, прижимаюсь к нему. – Я уже начала думать, что ты погиб.

Но слова не выражают того, что должны выразить, в них нет настоящего веса. И не может быть. Это ведь просто слова. Они не могут причинить такую же боль, как неизвестность.

– Нет, – улыбается Лукас. – Я здесь.

Жар распространяется от моего сердца на щеки.

– Но что случилось? – Я поднимаю голову и смотрю на него, крепче обхватывая его за шею.

– Я добрался до берега напротив Санта-Каталины, но не смог попасть на другую сторону. Говорят, в Посольстве никого нет. Я там не мог особо задерживаться, но мне понадобилось время, чтобы оттуда выбраться. Дол, они окончательно закрыли Трассы. На следующий день после взрыва.

– А твоя мать? – Я сдерживаю дыхание.

– Она уехала. ГПП Миядзава отозвал ее в Пентагон. Я не знаю, что теперь будет.

Новость мрачна, однако предсказуема.

Превратности войны, так обычно говорит Фортис. Я понимаю, что для Лукаса это значит нечто другое. Какой бы она ни была, она все-таки его мать.

– Мне очень жаль. – Я прижимаю ладонь к его щеке.

Губы Лукаса изгибаются в улыбке. Отчаянно беззащитной.

– Ты мне нравишься, – говорит он. – Как долго еще я должен буду вести себя так, словно это неправда?

– Ну, у тебя, вообще-то, не слишком хорошо получается. – Я улыбаюсь ему в ответ.

– Вот как? – Вид у Лукаса удивленный, и я смеюсь.

Я закидываю голову так, чтобы наши взгляды встретились.

– Ты тоже мне нравишься, Лукас. – Я снова улыбаюсь.

Мы целуемся.

Мы по-настоящему целуемся.

Целовать Лукаса – все равно что целовать сам поцелуй. Это невозможно объяснить как-то иначе. Да я и пытаться не хочу.

Все, что мне хочется делать, – это целовать Лукаса.

Это больше, чем просто поцелуй. Это все реально и происходит со мной.

Это свалилось на меня так же внезапно, как корабли с голубого неба. Как чудовища. Как ангелы.

Я чувствую руку Лукаса, когда та ослабляет мою повязку, разматывает длинную тонкую полосу муслина на моем запястье.

Я позволяю ему это делать. Я хочу, чтобы он это делал. Я даже второй рукой сама помогаю высвободить запястье.

А потом его крупная рука накрывает мою руку, и Лукас останавливает меня перед тем, как моя повязка падает на пол.

– Долория…

Я поднимаю голову, и смотрю на него, и впитываю то, как его длинные светлые волосы падают ему на лицо. На порезы и синяки, которые он заработал во время взрыва. Тревогу в его глазах и заботу в его улыбке. Он для меня так же прекрасен, как обсерватория, как кафедральный собор, как сам Хоул. И он здесь, в амбаре миссии, что значит: он не в Санта-Каталине.

– Все думают, что ты умерла, ты ведь знаешь.

Я грустно улыбаюсь ему:

– Может, они и правы. Может, так оно и есть. Может, я стала кем-то другим.

Как бабочка и кокон. Как круговорот воды. Как племя чумашей.

Лукас кивает. В нем всегда есть нечто такое, что понимает те слова, которые я не могу произнести.

А потом моя улыбка угасает, потому что краем глаза я замечаю вдали Ро, наблюдающего за нами. Он один на лугу, а мы одни в амбаре.