На пути в Бабадаг | Страница: 38

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Тогда-то я и увидел этот крест. Он стоял посреди помойки. Небольшой — метр-полтора, — сбитый из двух толстых досок и выкрашенный в коричневый цвет. Концы тщательно закруглены, чтобы сырое дерево обрело видимость некоей формы. Ни надписи, ни постамента — крест торчал прямо из земли. Рядом с дырявыми ведрами, камышовой метлой, банками из-под краски, расклеившимся сапогом и упаковкой от мыла «Люкс» с портретом брюнетки. Я пытался угадать, стоял ли он тут до того, как сюда начали сбрасывать мусор, или же кто-то специально воздвиг его на этом кладбище вещей. Вторая версия была красивая и возвышенная, но менее правдоподобная. Вряд ли кто-нибудь в Сфинту-Георге стал бы стремиться к спасению предметов, вряд ли кто-нибудь отважился бы думать о воскресении, бессмертии вещей. Вероятно, мало кто верил в собственное воскресение — отсюда этот симбиоз креста и неорганического морга.

Я пошел обратно. Было явно между шестью и семью часами утра. В кафе сидело несколько мужчин. С ведром, мастерками и ватерпасом. Они напоминали вольных каменщиков-пролетариев. Пили чистую водку и споласкивали пивом. От вечернего празднества не осталось и следа. На столах стояли чистые пепельницы, а мужчины почти не переговаривались. На востоке занималась жара. Тени людей таяли, как влажные пятна. Каменщики выпили и ушли. Появился вчерашний человек, предлагавший ночлег у «бабушки». При нем была швабра с тряпкой. Он протирал ею все, что попадалось на пути: бордюр у кафе, бетонное ограждение, несколько плиток тротуара. Причем делал это быстро, на ходу, почти не сбавляя темп. Тряпка была сухой. Она не оставляла никаких следов. Человек исчез за углом, а потом появился вдалеке, на другой стороне песчаного майдана, у магазина, и там тоже произвел поспешную уборку. Еще час он мелькал в разных местах, неизменно торопливый, в сползающих штанах, сражающийся с пылью и мелким мусором, словно Бастер Китон Дельты, пытающийся подчинить себе хаос летучих минералов, спасти Сфинту-Георге от космической пыли.

Потом вернулись каменщики, но уже без инструментов. Снова взяли по стаканчику водки и по кружке пива. Видимо, приступили к работе и теперь уже с чистой совестью, не спеша, могли помериться силами с занимающимся днем. Народу за столиками все прибывало. Пробило семь часов, лица у мужчин были тяжелые и неподвижные. Небо приобретало матовый молочный цвет и пухло от зноя. Я пил пиво «Чук», перемежая его «Урсусом», потому что хотел немного затеряться в этой утренней компании, хотел, чтобы на меня нахлынула усталость, подобная той, какая исходила от их лиц и тел. Видимо, сон требовал здесь таких же усилий, как жизнь наяву. Хотелось остаться за деревянным столом и ждать, пока душа погрузится в сомнения, а тело нырнет в странную смесь утра и сумерек. Не исключено, что Сфинту-Георге удовлетворил бы мою склонность к периферии, тягу к провинции, извращенную страсть ко всему исчезающему, рассеивающемуся и разрушающемуся. Я подумал, что мог бы сидеть здесь годами и осваиваться с мыслями о смерти. Каждый день я бы выходил на пристань и дожидался парома. Истертые, разбавленные меры времени то приближали бы его появление, то отдаляли, и, возможно, в конце концов я обрел бы своего рода условное бессмертие. Ведь если с такой легкостью замирала здесь жизнь, то и смерть должна была обрести какой-то неясный призрачный облик. В повседневном перемещении между тенью тополей у кафе и пристанью я тратил бы лишнюю энергию, оставляя себе ровно столько, чтобы не угасли чувства и воображение, с помощью которого я без устали воссоздавал бы остальной мир, чтобы каждую минуту быть уверенным, что ничего не утратил. В самый полдень, охваченный унынием, я шел бы на этот плоский песчаный выгон, протянувшийся вдоль побережья. Из глубины суши являлись бы призраки далеких городов и мест. Меж водяного зеркала и туч двигался бы Бухарест, стелился Берлин, плыли Прага, Лондон, Стамбул и все прочее, а при удачном раскладе световых и термических течений, вероятно, также Нью-Йорк вперемешку с Монтевидео, Токио и Монреалем. Не исключено, что причуды атмосферы позволили бы мне увидеть и собственное прошлое, жесты и поступки, сохранившиеся среди воздушных плоскостей, замерзшие в стратосферных камерах хранения и теперь ожившие ради утешения, развлечения или в качестве дидактического пособия для счетов с совестью. В Сфинту-Георге могло случиться все что угодно — я верил в это в полвосьмого утра, а людей за столиками все прибывало. Есть на свете места, заключающие в себе одну лишь потенциальность. А здесь и в самом деле единственным выходом могло быть чудо, знак, внезапное явление. Пустота, неподвижность, ужас атрофии, печаль стихий, сформированных в геометрию плоскостей, небо и земля, перетирающие удрученное и сонное человечество, — все это само по себе было чудом и знаком, потому что осаживало воображение, подменяя его неумолимой реальностью.

Я допил свой «Чук» или «Урсус» и встал. Планы мои были столь соблазнительны, что любой ценой следовало заняться чем-то конкретным. В портовой гавани величиной с небольшой пруд, причаливало несколько лодок. На прибитой к столбу доске кто-то вывел мелом: «Сrар 35000, som 38000». Это были закупочные цены на карпа и сома. Возле деревянного сарая сидели двое мужчин. Я подошел и спросил, как, собственно, отсюда выбраться, может ли кто-нибудь отвезти меня на лодке в Сулину. Они долго думали, и в конце концов один сказал: нет, такой лодки нет ни у кого в деревне, никто не поплывет, а паром будет только завтра. Это подтвердили и другие мужчины, которые смолили вытащенное из воды черное суденышко. Все, кого я спрашивал, повторяли одно и то же. «Никто не поплывет». Я вовсе не хотел уезжать. Я хотел только узнать. Все говорили о пароме и еще иногда упоминали какой-то трактор, что в пять утра двинулся через болота в направлении Сулины. Этот завтрашний паром меня даже расстроил. Я на него рассчитывал, но не так скоро. В сущности, с момента приезда я воображал, как сюда вернусь. Мысль была настолько отчетливой, что отчасти заслоняла настоящее. В магазине я купил хлеб, кашкавал, минералку и белое вино в пластиковой бутылке. Пошел на берег. В восемь утра уже стояла полуденная жара. Земля пахла навозом и пылью. Я нашел пустынное место. Вошел в море, оно оказалось таким же теплым, как воздух. Дно уходило вниз почти незаметно. Я отошел так далеко, что суша превратилась в узкую полоску. А вода все еще едва доходила мне до груди. Порой я чувствовал затерянные холодные течения, которые моментально исчезали, и снова становилось так же тепло, будто я погружался в огромную подвижную утробу.

~ ~ ~

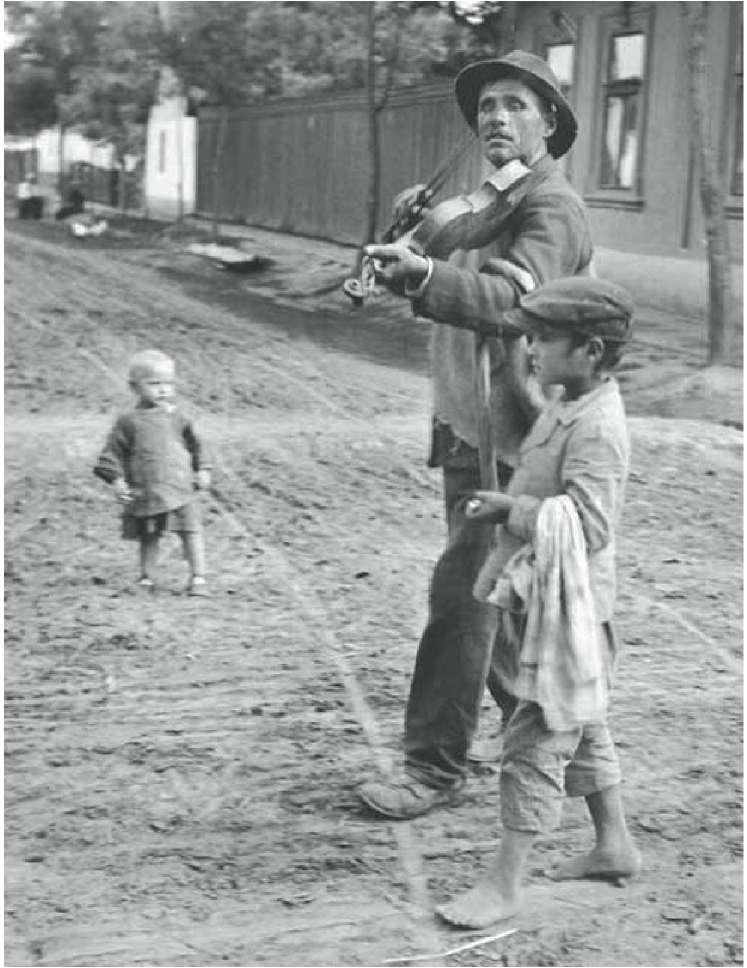

Не исключено, писать я начал из-за этой фотографии. 1921 год в небольшом венгерском городке Абонь, семь километров к западу от Сольнока. По улице, наискосок, идет и играет слепой скрипач. Его ведет босой подросток в картузе. На ногах у музыканта разношенные ботинки. Правой ногой он перешагивает через узкий след, оставленный железными ободами тележки. Улица немощеная. Сухо. Ноги у мальчика чистые, а следы узких колес неглубоки, едва заметны. Они плавно поворачивают направо и исчезают в чуть расплывчатой глубине снимка. Вдоль улицы тянется деревянный забор и виден фрагмент дома: в окне отражается небо. Чуть поодаль стоит белая часовенка. За оградой растут деревья. Веки музыканта опушены. Он идет и играет себе и слепому пространству, которое его окружает. Кроме двух путников на улице только маленький ребенок. Лицо его обращено к ним, но смотрит он куда-то дальше, за пределы кадра, словно за спиной музыканта и подростка происходит нечто более интересное, чем на фотографии. День пасмурный — ни предметы, ни фигуры не отбрасывают тени. У скрипача на правом плече (да, он левша) висит посох, а у проводника — подобие небольшой попоны. От края кадра их отделяет несколько шагов. Они вот-вот исчезнут, и музыка стихнет. На фотографии останутся только мальчуган, дорога и след колес.