В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов | Страница: 33

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Публикация ВЦИОМ с замечательным заголовком “Дарвинисты среди нас” [3] показала в общем предсказуемую картину: в России живет 35 % сторонников теории эволюции, 44 % креационистов, первый вариант больше распространен среди атеистов, людей с высшим образованием и жителей крупных городов, второй – наоборот, среди верующих, людей со средним образованием и жителей сельской местности. Но поразительно в этом опросе другое: таблица с сочетаниями ответов. В ней есть, например, 18 % людей, которые назвали себя неверующими и одновременно сообщили, что человек был создан Богом. А еще есть 17 % людей, назвавших себя сторонниками теории эволюции, однако согласных с утверждением “Живой мир на нашей планете был создан в законченном и совершенном виде, и никакого его развития сегодня уже не происходит”. Я не вполне понимаю, как такое возможно [43] , и мне кажется, что единственный вывод, который тут можно сделать, – что у многих людей нет в голове какой-то стройной, последовательной и непротиворечивой картины. Скорее всего, это связано не только с недостатком фактической информации – хотя, конечно, в значительной степени с ним, – но и с существованием некоторых когнитивных искажений, мешающих воспринимать эволюционную биологию. Правильная постановка вопроса может показаться забавной: “Какие эволюционно обусловленные особенности нашего мозга приводят к нашей восприимчивости к антиэволюционным идеям?” У меня нет всеобъемлющего ответа, но несколько версий я могу предложить.

Эволюция контринтуитивна

Чарльз Дарвин не был первым и тем более не был последним исследователем эволюции. Но именно Дарвин первым предложил механизм, который смог объяснить процессы видообразования без привлечения каких бы то ни было непроверяемых абстрактных сущностей типа “стремления к совершенству”. Несмотря на все последующие многочисленные дополнения и уточнения, базовый принцип эволюции остался неизменным и простым, как апельсин. Если какое-то случайно возникшее изменение повышает шансы выжить и оставить потомство, то в следующем поколении оно будет встречаться чаще, ровно потому, что его обладатели чаще выживали и оставляли потомство. Когда мы умножаем это явление на большое количество времени, большое количество особей и большое разнообразие условий среды, выясняется, что его достаточно, чтобы объяснить, почему мы все стали такими сложными и такими приспособленными к своим местам обитания.

Но из этого объяснения следует одна вещь, которую трудно воспринять: у эволюции нет цели. У эволюции нет плана. Эволюции не присуще никакое стремление к совершенству. Достигнутое совершенство – это просто побочный продукт того, что живые существа выживают и размножаются с разной эффективностью. Не более того. А мы не привыкли к тому, чтобы сложные структуры появлялись сами собой. В школе не показывают даже опыт с ячейками Бенара (шестигранниками, формирующимися при нагревании вязкой жидкости).

Мы склонны приписывать всему смысл и цель. Это базовая черта человеческой психологии, и поэтому, кстати, она сильнее проявляется у детей, чем у взрослых [4], [5], [6]. Когнитивный психолог Маргарет Эванс, например, демонстрировала американским школьникам и их родителям фотографии малайского медведя, гаттерии, человека, камня, кристалла, куклы и игрушечного стула и просила объяснить, откуда взялся на Земле самый первый такой объект, или же оценить степень своего согласия с готовыми ответами: “сделано Богом”, “сделано человеком”, “произошло от другого подобного существа, существовавшего прежде”, “само как-то вдруг оказалось на Земле”. Выяснилось, что в 5–7 лет дети одинаково склонны объяснять появление живых существ с помощью Бога или с помощью спонтанного появления из ниоткуда, в 8–10 лет становятся убежденными креационистами, и только в более старшем возрасте постепенно возрастает популярность эволюционных трактовок (эти результаты относятся к детям из обычных школ; дети, опрашиваемые в христианских школах, в 11 лет убеждены в божественном сотворении еще сильнее, чем в 9).

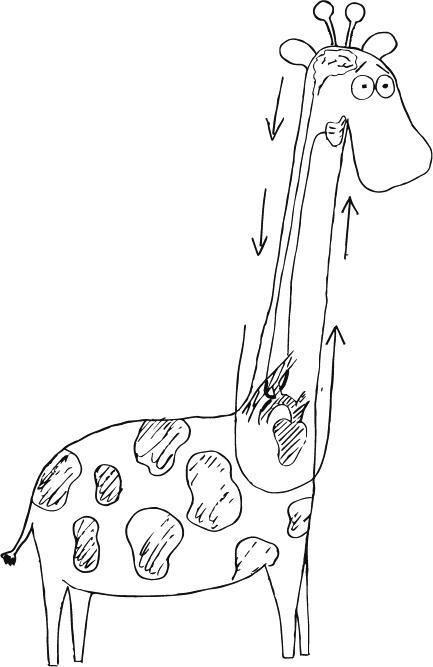

Не могу не отметить, что в ряде случаев уверенность в совершенстве строения животных связана с недостаточно хорошим знанием анатомии. Структур, устроенных не наилучшим возможным образом, а кое-как сшитых на живую нитку из подручных материалов, у любого живого существа можно найти множество. Самый яркий пример, пожалуй, – это возвратный гортанный нерв. Это ответвление блуждающего нерва, и расходятся они около кровеносного сосуда, выходящего из сердца. У наших рыбообразных предков (как и у современных рыб) возвратный гортанный нерв служил для иннервации одной из пар жаберных дуг. Жабры находятся рядом с сердцем, и было совершенно неважно, с какой стороны от кровеносного сосуда будет проходить нерв. Но сухопутным существам жабры не нужны, и те структуры, из которых они образовывались, теперь используются в ходе эмбриогенеза для строительства каких-нибудь других полезных вещей – к примеру, слуховых косточек или мышц гортани. Как раз для управления мышцами гортани, помогающими нам глотать, дышать и разговаривать, и служит возвратный гортанный нерв. Но это не отменяет того, что он по-прежнему спускается от мозга вниз, в тело, проходит под дугой аорты – и только после этого возвращается обратно. У жирафа он вынужден проходить вниз и вверх четыре метра.

Возвратный гортанный нерв – странное инженерное решение.

Если ввести название этого нерва в любой системе поиска по научным статьям, то в основном найдутся публикации хирургов, обсуждающих, как бы его не повредить во время операций на щитовидной железе (которая находится ниже, чем гортань, так что смысла в присутствии там этого нерва нет никакого – просто темное наследие биологической эволюции).

Еще одна проблема в понимании эволюции связана с тем, что нам очень сложно представить себе по-настоящему большие числа. Общий предок шимпанзе и человека жил примерно семь миллионов лет назад [7]. Люди и шимпанзе отличаются друг от друга не очень сильно (например, по количеству единичных нуклеотидных замен различие составляет чуть больше одного процента [8]). Любые животные, отличающиеся друг от друга еще сильнее, разделились намного раньше (например, эволюционные линии мыши и человека разделились 90 миллионов лет назад [9]). Эти цифры звучат нестрашно, пока над ними не задумаешься. Но можете ли вы представить себе хотя бы один миллион лет? У меня воображение отказывает где-то после десяти тысяч.

Думать о действительно больших числах умеют только палеонтологи. У них представления о масштабах отличаются от общечеловеческих, поэтому они, например, иногда говорят, что во время кембрийского взрыва останки множества новых типов животных появились в палеонтологической летописи мгновенно. И действительно, наиболее интенсивное увеличение разнообразия находок происходило тогда в течение совсем небольшого промежутка времени. Всего-то от 542 до 521 миллионов лет назад [10]. Причем нельзя даже сказать, что новые типы животных именно тогда появились – появились-то они раньше [11], просто начали массово обзаводиться твердыми раковинами, панцирями, шипами, скелетами и другими структурами, повышающими шансы на посмертную славу. Почему многие животные стали обзаводиться твердыми структурами именно в эти 20 миллионов лет – вопрос, конечно, интересный [44] , но все-таки далеко не такой захватывающий, как его антинаучная версия про то, что сначала никаких животных не было, а потом они вдруг все одновременно и мгновенно каааак появились!