Коронация, или Последний из романов | Страница: 26

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Не помню, чтобы я хоть раз заговорил с ее высочеством или задал какой-нибудь вопрос. Только молча кидался исполнять, если ей было угодно мне что-то приказать. Жизнь у меня в те годы состояла из дней, которые были, и дней, которых не было. Увижу ее – день есть; не увижу – дня словно и нет, чернота одна.

Она, должно быть, думала, что я немой, и то ли жалела меня, то ли просто привыкла, но иногда смотрела с такой ласковой улыбкой, что я на месте застывал. Один раз это случилось во время скачки по лесу. Ее высочество оглянулась на меня, этак вот улыбнулась, и я от счастья выпустил поводья. Очнулся – лежу на земле, вокруг все плывет, а надо мной склоняется ее светлое лицо, и в глазах ее высочества слезы. Полагаю, это был самый счастливый миг во всей моей жизни.

Прослужил я при том дворе казачком два года, семь месяцев и четыре дня, а после великую княжну просватали за одного немецкого принца, и она уехала. Не сразу это произошло, в императорском доме свадьбы устраиваются медленно, и была у меня только одна мечта – попасть в штат прислуги, которая ехала с ее высочеством в Германию. Там и вакансия имелась, младшего лакея.

Не вышло. Отец, умный человек, не позволил.

И никогда больше я ее высочество не видал. Только на Рождество в тот же год получил от нее собственноручное письмо. Оно у меня и до сих пор хранится вместе с родительскими венчальными кольцами и банковской книжкой, только я никогда в него не заглядываю – и так помню наизусть. Даже не письмо это, записочка. Ее высочество всем такие прислала, кто из ее прежних слуг дома остался.

«Милый Афанасий (так начиналось послание), у меня все хорошо, и скоро появится малютка – сын или дочь. Я часто вспоминаю наши прогулки. Помнишь, как ты расшибся, а я подумала, что ты убился насмерть? А недавно ты мне приснился, и был ты никакой не слуга, а принц и говорил мне что-то очень радостное и приятное, только я не запомнила, что. Будь счастлив, Афанасий, и вспоминай меня иногда».

Вот какое я получил от нее письмо. А больше писем не было, потому что первыми же родами ее высочество преставилась и уже без малого тридцать лет пребывает с ангелами, где ей, несомненно, уместнее, чем на нашей грешной земле.

Так что батюшка оказался кругом прав, хоть я долго, до самой его кончины, не мог ему простить, что не отпустил меня в Германию. Вскорости после отбытия ее высочества мне сравнялось семнадцать, и родители хотели женить меня на дочери старшего швейцара из Аничкова дворца. И девушка была хорошая, но я ни в какую. При ровном и покладистом характере иной раз находило на меня такое вот упрямство. Отец со мной побился-побился, да и отступился. Думал, со временем одумаюсь. Одуматься я одумался, а к семейной жизни так у меня охоты и не возникло.

Для настоящего дворецкого оно и лучше – ничто от службы не отрывает. Фома Аникеевич вон тоже не женат. А легендарный Прокоп Свиридович, хоть и имел супругу и детей, но держал семью в деревне и наведывался к ним только дважды в год – на Рождество и Пасху.

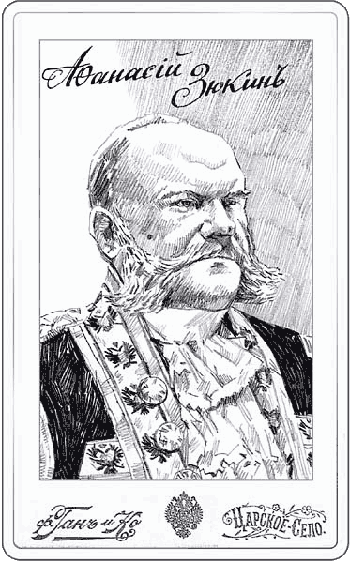

Настоящий дворецкий знает, что его служба – не должность, а образ жизни. Не бывает так, что с утра до вечера ты дворецкий, а после вернулся к себе и стал просто Афанасием Зюкиным. Дворецкий – это как дворянин, и корень тот же, только у нас к себе строгости больше, чем у дворянства. Зато и цена нам большая.

Многие хотели бы настоящего царского или великокняжеского дворецкого к себе переманить, и, бывало, огромные деньги сулили. Всякому богатею лестно, чтоб у него в хоромах такое же заведение было, как в императорских дворцах. Мой родной брат Фрол не устоял, польстился на барыши. Теперь служит дворецким – нет, это у них называется «мажордомом» – у московского миллионщика, банкира Литвинова, из иудеев. Получил Фрол пять тысяч на обзаведение и три тысячи в год, да на всем готовом, да с квартирой, да с наградными. Был дворецкий, и не стало.

Я с братом всякие сношения прекратил. И он тоже не суется – понимает свой грех. Что к миллионщику – я и к светлейшему князю Воронцову не пошел, хотя он мне чего только не сулил. Служить можно только тому, с кем не станешь себя сравнивать. Дистанция нужна. Потому что тут человеческое, а там – божественное. Дистанция, она всегда поможет уважение сохранить. Даже когда застигнешь Георгия Александровича в каморке у черной кухарки Манефы или ночью доставят на извозчике беспамятного Павла Георгиевича, всего в рвоте. А что светлейший князь Воронцов – просто дворянин, эка невидаль. Были и мы, Зюкины, дворянами, хоть недолго.

Это особенная история, касающаяся нашего родоначальника, а моего прадеда Емельяна Зюкина. Пожалуй, есть смысл ее рассказать – уж больно поучительна, ибо лишний раз подтверждает: мир держится на установленном порядке, и упаси Господи порядок этот нарушать – всё одно ничего путного не выйдет.

Зюкины происходят из крепостных Звенигородского уезда Московской губернии. Мой пращур Емельян Силантьевич – тогда еще просто Емелька – был сызмальства взят к господам в услужение, понравился смышленостью и расторопностью, так что со временем стали его отличать: чисто одевали, к черной работе не допускали, выучили грамоте. Состоял он при юном барине вроде товарища по играм. И книжек начитался, и манер каких-никаких набрался, даже по-французски сколько-то выучился, а хуже всего то, что застеснялся своего холопства. Верно, от этого и стал заглядываться на барышню, помещичью дочь, да не так, как я на великую княжну – с благоговейным обожанием, а с самыми что ни на есть дерзкими намерениями: непременно на своем предмете жениться. Казалось бы, виданное ли дело, чтобы крепостной мальчишка на дворянке женился? Другой помечтал бы да бросил, но Емеля имел нрав упорный, вдумчивый, загадывал надолго вперед и, как сказали бы теперь, верил в свою звезду.

О своей мечте (можно сказать, не мечте, а плане) он ни единой живой душе говорить не стал, и в особенности барышне, а только во время рекрутского набора – тогда как раз с французами воевали – вдруг запросился в солдаты вместо Мельникова сына, кому жребий выпал. Возраст Емеле еще не вышел, но отрок он был рослый, сильный, вот и прибавил себе годок-другой. Его охотно отпустили, потому что к этому времени сделался он дерзок и непослушлив – господа и так уж не знали, куда его такого определить.

Стало быть, ушел мой прадед в солдатчину, а с мельника, первого сельского богача, взял отступного, семьсот рублей ассигнациями, и деньги эти не отцу отдал, но в банк положил на свое имя. Это так по плану его следовало.