Шаутбенахт | Страница: 57

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

— Сами знаете.

Странное это было зрелище — диалог двух голосов, одинаково зажатых колодками чужих локтей (видно, все же неодинаково). Это как если представить себе: в старину, в каком-нибудь Кадисе, пара голов на концах бушпритов ведет между собой разговор. Только в реве налетевшего ветра — не мотора.

— Я человек невоенный.

— Замолчите, уши вянут слушать.

— Но я шел по линии обкома. Мне было сказано русским языком: работа партийная. А на другое я не тренированный, вы знаете.

— Вы ходили к Трушиной, чтоб она вам погадала? Язык распустили?

— Даю вам слово коммуниста: кроме как…

— Вы погубили всех. Страшный будет финал.

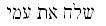

Удушаемый, Григорий Иваныч снова топтал упавшую шляпу. Вертолетный ветер в ярости трепал одинокую прядь на его лысине — словно то был одинокий носок, позабытый на бельевой веревке. Пилот подает знаки, их смысл ясен. К тому же, перестав на минуту свой «поток сознания» сливать в телефон, взбежал по ступенькам условный «номер первый» и подтвердил: доставлен требуемый груз плюс предметы для гуманитарного употребления. Спустят «паучком». «Номер третий» взобрался на плечи «номера первого», как на демонстрациях, когда жгут флаги, и перерезал у себя над головой проволоку — перерезал раз двадцать по меньшей мере. В том месте, где кусок сетки отвалился, небо перестало быть в квадратик. С вертолета на тросе были спущены один за другим: тюк с одеялами, контейнер с закуской и четыре огромных рулона, до сего момента хранившиеся в багажном отделении вокзала… Юра прибыл на Лионский? А это все лежало на Гар дю Нор — значит, откуда оно ехало? (Лучший способ ввести в заблуждение — не заметать следов.) Четыре рулона предполагалось раскатать и свесить, по одному с каждой стороны Эйфелевой башни, — это были транспаранты на четырех языках, размером 40 х 5, всему миру на прочтение:

Let my people

Отпусти мой народ

Laisse partir mon peuple

Юра лежал себе, слушал пение сирен — трудно сказать, ловил ли кайф, — да как спохватится: паспорта! деньги! Схватился — нет, лежат вроде бы там, куда положил…

— Ха-ха-ха! — дружно грохнули все. И пошли комментарии, скабрезные по форме, фрейдистские по содержанию.

— Правильно, Коля, самый раз переучет у себя в портках сделать.

— Ну как, ничего, Николай Угодник, не забыл? Все на месте?

— Да не смущайте человека. В вас, бабах, стыда-то с воробьиную соплюшку.

— А может, вовсе и не в нас с воробьиную соплюшку. Ну что, корреспондент, на месте женилка?

— Без свистка не свисти, а без женилки не женись.

— А без рожалки не рожай, — съязвила Валя Петренко — «с сознанием дела», за что Чувашева (рыжая, Соломонов суд, у которой мертвый ребенок родился) чуть не вцепилась ей в глаза. — А чо ты, а чо ты — а чо я такого сказала?

— Мне надо было удостовериться, что документы в порядке, — оправдывался Юра, как идиот улыбаясь. Ему, чепухи стыдившемуся, когда надо было что-то сказать, что-то лишний раз спросить, — ничего сейчас не было стыдно. «Положить, — подумал Юра, — голову снова на тети-Дусино колено или хорошего помаленьку?»

Трушина это как прочла.

— А ты не бойся. Удобно было? Хорошо было? Приятно было? И клади.

Юра хотел что-то сказать, но тут Надя-в-курсе-всех-событий принесла с «палубы» аппетитную новость:

— Обед привезли, — и весело потерла ладоши.

«Они еще не знают, что это арабские террористы. Надо их предупредить и переводчице сказать».

Долго ждать себя переводчица не заставила. Она пришла следом за Надей и подтвердила: доставлена еда и одеяла на ночь, если придется заночевать.

— На ночь?.. — протянуло несколько голосов. Они до ночи здесь сидеть должны? Так это еще сколько часов.

— Сейчас пятнадцать минут второго, — сказала Наука.

— Я не хочу вас пугать, — продолжала переводчица, — но вы недооцениваете серьезности своего положения… то есть нашего.

— Дооцениваем, дооцениваем. Мы девочки пуганые.

Трушина — единственная, кто молчал. При чужих она была лишь грудой рыхлой плоти.

— И все же говорят вам, вы недооцениваете опасности, вы не понимаете, что это сионисты.

Юрой овладело сложное чувство: сейчас он ей скажет, какие это сионисты, и он предвкушал эффект от разоблачения. Поэтому он решительно встал, но — нерешительно подошел к ней: с другой стороны, это хана для него, это хана точно, если они узнают, что он… Кто он. Он уже видел себя в глубоком пике. Вон, не больше панамки ярко размалеванный цирковой шатер — на изумрудно-изумительной лужайке. Подлетит, заслонив собою небо, и оглушительно лопнет первомайским шариком в морду. Первомайские шары — и желтые, и зеленые, и молочный, и красный. И снова молочный, и оранжевый. И никак не казалось больше такой уж глупостью то, что намалевано на панамке: Эйфелева башня со скрипочкой, с избушками, с церквушками, с летящей кубарем кривоносой головою.

Юрино воображение безнаказанно-ретиво, пока он не снаружи, пока заключен в жюльверновскую батисферу.

Паспорт же… (неожиданный ход мысли) предательский паспорт в брюках! Найдут — каюк. И подвесят вас на этом каюке, батенька, прямо на каюке.

Так, шаг за шагом, отклонялась в сторону Юрина мысль. И он позабыл, что же, собственно, хотел сказать переводчице. А та не забыла, помнила, что хотела сказать ему:

— Сдается мне, что вы не тот, за кого себя выдаете.

Сказала и ушла.

Выдавал же Юра себя за московского корреспондента Колю. Корреспондент Коля… Стыд… ыйярр! Он не нашелся что ответить, а если б и ответил — все равно в спину.

Что разоблачен был вовсе не журналист-самозванец — что разоблачен новый оле, житель Беэр-Шевы, маскирующийся под жителя Москвы, об этом Юра не подумал. Каждый наперед знает, какой свиньи от кого ждать. От переводчицы именно такой. Другое дело — террористы…

Юра побрел в уборную — и отлить, конечно, тоже, но главное, чтобы избавиться от паспортов. Террорист с трубкой — можно сказать, в зубах (телефонная трубка имеет форму кости) — с силой бьет каблуком в запертую дверь туалета, показывая, что занято. Но Григорий Иваныч с той стороны истолковал это, разумеется, иначе и с удивительной быстротой освобождает место, что по его милости отныне пусто не бывает. Юра вошел — щелкнуло изнутри. А загажено-то! Как на вокзале, бля… Юра предварительно перелистнул паспорт — свой, Раин: не завалялось ли десятифранковой или итальянской мили. Израильские паспорта, авиабилеты и — поморщился с досадой — три голубенькие бумажки с Герцлем — все сейчас уйдет в унитаз. А ведь говорил ей: одну сотню лир достаточно оставить.

Алчность — она не только губительна, она чревата и мужественными поступками. Юра задумался. Палестинцы выдают себя за фрэнков с совершенно очевидной целью: показать всему миру, что еврейские террористы тоже могут убивать женщин… и детей (споткнулись о детей — тогда уж и стариков). Как этому помешать? Путь один: дать знать на землю. Муки творчества в сортире, вместо листа бумаги — фирменный белый конверт «Европа турс», где хранились авиабилеты Тель-Авив — Рим — Тель-Авив. Он по-пушкински грыз кнопку шариковой ручки, вспоминая все, чему его учили в ульпане. Но видимо, на нервной почве нашло затмение, буква «гимел» спуталась с буквой «заин». Счастливая мысль: он все равно во Франции, и с тем же успехом, что на иврите, можно писать по-русски — кардинально изменила, но отнюдь не облегчила задачу. По-русски буквы он помнил все, но составить текст оказалось гораздо сложней. Сраму-то не имут, когда говорят по-иностранному, — что хотят сказать, то и говорят. А вот на своем, на родном…