Тупик либерализма. Как начинаются войны | Страница: 83

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Грань между демократией, диктатурой и деспотией весьма тонка и даже до некоторой степени условна. Как ни парадоксально это звучит, но порой диктатура бывает демократичней деспотичной демократии. Страшна не диктатура, сама по себе, наоборот, она может оказаться единственно возможным средством для спасения, а деспотия, в которую она легко может превратиться.

Тоталитарные режимы выступают в качестве последних рубежей защиты, встающих на пути хаоса и анархии. Так, Е. Ржевская в поисках истоков фашизма отмечает в германском народе непременность «в осуществлении своих нужд, в поддержании повседневных навыков, привычек, что бы не поддаться хаосу, выстоять. Только со временем, с расстояния я смогла оценить этот властный инстинкт самосохранения… в своей массе немецкий народ, тот, каким он был тогда, скорее готов подпасть под насилие, чем под хаос или угрозу его» {1029}.

Гитлер шел не впереди, а вслед за этим инстинктом: «Никто не может сомневаться в том, что нашему миру еще придется вести очень тяжелую борьбу за существование человечества. В последнем счете всегда побеждает только инстинкт самосохранения. Под давлением этого инстинкта вся так называемая человечность, являющаяся только выражением чего-то среднего между глупостью, трусостью и самомнением, тает как снег на весеннем солнце» {1030}.

Психологические особенности народов и здесь играют свою роль. Можно представить, какое впечатление Первая мировая война, Версаль, Великая депрессия произвели на немцев, у которых по словам Шубарта страх будущего «достиг невероятного размаха и глубины» {1031}. «…Эти волны страха, — отмечает С. Кара-Мурза, — соединились в Германии с тяжелым духовным кризисом поражения в Мировой войне и страшным массовым обеднением, в конечном счете, фашизм — результат параноидального, невыносимого страха западного человека» {1032}. О силе этого страха дает представление запись Геббельса в его дневнике, сделанная еще в 1926 г.: «Судьба делает из нас мужчин. Хозяйственный кризис, безработица, страх перед будущим, пришибленное судьбой поколение… Мы идем навстречу краху» {1033}.

Н. Бердяев в те годы замечал: «Организованность и порядок, подчинение человека авторитарным началам вдохновляло intellectuels Западной Европы. Боялись более всего анархии в душах и анархии в обществе» {1034}. По мнению известного немецкого юриста и политика К. Донани, «фундамент, на котором Гитлер воздвиг свою власть, был глубоко спрятанный страх перед любым беспорядком» {1035}. Испанский диктатор Франко пришел к власти под лозунгом: «Порядок в обмен на свободу».

В. Шубарт указывал на источник этого страха: «Смысл прометеевской жизни — порядок. Европеец ищет порядка в себе — в виде самодисциплины, господства рассудка над влечениями; он ищет его и вокруг себя — в государственном устройстве, в виде господства авторитета над гражданами» {1036}. В связи с этим страх «характерен и необходим для Запада… Его назначение — лишить будущее ужаса неизвестности» {1037}. Глубина немецкого чувства страха, по мнению В. Шубарта определялась тем, что «от всех других народов Европы немцы отличаются не сущностью, а степенью ее проявления. В них преимущества и недостатки прометеевского человека выражены особенно четко и почти не смягчены противодействующими силами…» {1038}.

У англичанина свойства прометеевского человека проявляются слабее, поскольку, утверждал Шубарт, «англичанин сидит себе на своем острове, изолированно и в безопасности». Море является его «естественной защитой. Море почти полностью лишает его изначального страха. Вот почему в англичанине встречаются те качества и особенности, которые не свойственны континентальным народам…» {1039}. «В ощущении своей безопасности англичанин предстает врагом теорий и систем — этих производных от страха перед будущим» {1040}. «Англичанин не заботится о будущем, не думает о дальней перспективе… Он реагирует на проблемы по мере их приближения и решает их от случая к случаю, как мастер импровизации. «Наш дух работает лучше всего, когда становится слишком поздно или почти слишком поздно» (виконт д'Абернон)» {1041}.

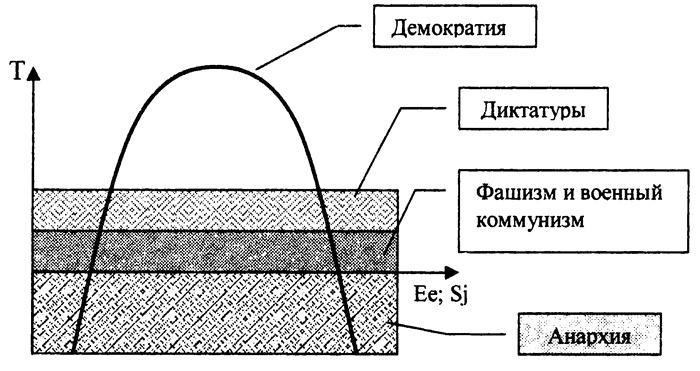

Фашизм и военный коммунизм на временной диаграмме.

Указывая на совпадение тоталитарных методов правления как при фашизме, так и коммунизме, «правоверные либералы», чье мнение в полной мере отражает «второй после Хайека» — Л. Мизес, утверждают, «что с экономической точки зрения обе системы, немецкая и русская, являются социалистическими. А при решении вопроса о том, является ли партия или система социалистической, важна только экономическая точка зрения» {1042}. У. Чемберлен, проведя 12 лет в России «в качестве американского корреспондента», находил сходство между итальянским и немецким фашизмом с русским коммунизмом в том, что «социализм, достигаемый и поддерживаемый демократическими средствами, — это, безусловно, утопия» {1043}. Британский корреспондент Ф. Войта брал еще шире: «Марксизм привел к фашизму и национал-социализму, потому что во всех своих существенных чертах он и является фашизмом и национал-социализмом» {1044}. М. Истмен, старый друг Ленина, ошеломил даже самих коммунистов: «Сталинизм, — пишет он, — не только не лучше, но хуже фашизма, ибо он гораздо более беспощаден, жесток, несправедлив, аморален, антидемократичен… Было бы правильно определить его как сверхфашизм…» {1045}.

Действительно, внешние признаки фашизма и коммунизма схожи, «особенно в Германии и России — где максимум горя обостряет мысль — проблемы ставятся в предельной четкости и надлежащем разрезе» {1046}. Однако отождествление фашизма с коммунизмом, социализмом является ошибкой, а чаще сознательной ложью, призванной скрыть истинные причины фашизма и коммунизма. Общее между ними действительно есть — это диктатура, но диктатура — лишь форма власти.

Форму власти определяет не идеология, а экономические и политические условия, в которых оказалось общество в данный момент времени. В обычных условиях авторитет власти, силы инерции и государственного подавления обеспечивают стабильность общественной системы. Последняя выходит из равновесия в случае какого-либо общественного или экономического катаклизма подрывающего основы существования общества, и тогда своеобразный инстинкт коллективного самосохранения включает соответствующие мобилизационные режимы. «Возможно, — отмечал в этой связи Г. Мейринк, — здесь мы имеем дело с духовным ростом, до поры неосознаваемым, со структурой, кристаллизующейся из бесформенного хаоса, повинуясь неизменному закону» {1047}.