Книга рыб Гоулда | Страница: 35

- Georgia

- Verdana

- Tahoma

- Symbol

- Arial

Наконец он объявил, что рисунок довольно-таки недурён.

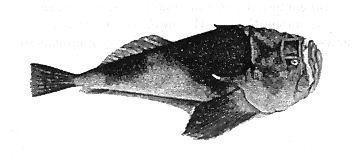

И тут его позвали присутствовать при повешении, и он ушёл, оставив нас с рыбою-дикобразом любоваться друг другом при меркнущем свете уходящего дня.

Я снял ноле с крючка рядом с камином, где он всегда висел, и приставил остриё к тугой тушке рыбы-дикобраза. Потом нажал.

Сперва та немного прогнулась, затем кожа прорвалась и через разрез с силою вышел воздух; рыбина сдулась, глухо пшикнув.

Теперь на столе лежала уже совершенно другая тварь, вовсе не похожая на колючего монстра, которого я нарисовал; это была мелкая рыбёшка с большими глазами, словно обвинявшими меня в том, что я ничего не понял в её рыбьей жизни, не догадался, насколько ей необходима хоть какая-то защита, этой рыбёшке с дряблой, как лоскуток, кожей и воткнутым в неё большим ножом.

Я понимал, что распоряжения нарисовать её в таком виде не последует и что далее никто из колодников не позарится на сию явно ядовитую мелочь. Я бросил её в камин, и она тряпочкою повисла на одном из тлеющих поленьев, словно ещё одна загубленная, поникшая душа.

Рыба четвёртая Звездочёт

О гное, выдавливаемом из моллюсков — Возвращение морских птиц — Предчувствие миссии — Возвышение Коменданта — Комендант захватывает власть — Что такое нация — Мисс Анна и её благотворное влияние — Изобретение Европы — Продажа Австралии — Роло Пальма, беседующий с ангелами — Муша Пуг — Истоки его ненависти к содомитам — Железнодорожная лихорадка

I

Побджой, довольный моим последним «Констеблом», решил меня угостить и принёс несколько морских ежей. Не скажешь, что в этом лакомстве много мяса, но такая награда для меня гораздо важнее, чем может представить мой щедрый тюремщик. Вообще-то из ежа можно пальцами выковыривать икру, чем я иногда и занимаюсь, но отнюдь не ради сего пикантного удовольствия жажду заполучить морских ежей, а из-за усеивающих панцирь ярко-лиловых шипов, которые преображают морского ежа в эдакую полыхающую водяную ехидну. Ранним вечером, когда прилив отхлынет, но будет ещё достаточно светло, я отломаю шипы от панциря, выну из кладки пола пару камней, небольших, плоских, обкатанных морскими волнами, а затем сотру между ними шипы, как на ручной мельнице, в лиловый порошок. Затем я размешаю этот порошок со слюною и некоторым количеством прогорклого жира — он припрятан с того самого дня, когда мне в последний раз достался обильный плевок субстанции, прежде представлявшей собой свинину, — в плоской, бороздчатой раковине морского гребешка, которая служит мне чернильницею и очень похожа на человеческую ладонь. Готовя таким образом чернила и наблюдая, как закручивается в белой раковине их лиловый водоворот, я не могу не задуматься над тем, сколь удачно подходит их цвет, этот лилово-багряный пурпур императоров Рима и Византии, для нынешней части моего повествования, где речь пойдёт о том, насколько нерасторжимо угодно было фортуне связать судьбу мою с судьбой Коменданта, этого новоявленного кесаря южных морей, о коем уже и теперь-то никто не помнит и коего терзало предчувствие грядущих катастроф, угрожающих в недалёком будущем не оставить и следа от всех блестящих его начинаний. Король, кажется, считает странным, что я намереваюсь посвятить столь изрядное количество страниц прежнему Коменданту, но история последнего и моя тоже, а моя история и его история, ибо его мечты, его замыслы нерасторжимо связаны с моею судьбой; собственно, они-то и предопределили нынешний мой удел. И я говорю Королю, что ему не удастся понять всех превратностей моей жизни на Сара-Айленде без того, чтобы сполна постичь, как Комендант в конце концов создал на острове даже не один, а целых два ада, дополняющих друг друга. Второй ад мне предстояло открыть для себя гораздо позднее — увы, слишком поздно, то есть когда правда о нём стала уже чересчур явной, — и он воистину устрашил меня, ибо от связанного с ним чаяния бессмертия действительно веяло ужасом. Но до конца осознать всю извращённую, противоестественную суть сего достижения способен лишь тот, кому полностью и до конца известна вся жуткая правда о Коменданте. Ведь очень скоро выяснилось, что рок накрепко переплёл наши с ним жизни, сколь мало бы ни желал того каждый из нас.

Чернила, коими я намереваюсь далее писать сию повесть, конечно же, вовсе не тот божественный пурпур, добытый в окрестностях Тира, коему Старина Гоулд готов был слагать оды; о нет, это не та краска, которую древние добывали, выдавливая из пузырька за головой моллюска трубянки капельку драгоценного гноя, багрянеющего на солнце; не та лиловая краска, столь драгоценная, что лишь самые богатые и могущественные могли позволить себе выкрашенные в такой цвет одежды, — мой пурпур ежовый, то есть липовый, а значит, он как нельзя более подобает тому, кто, будучи при рождении обвит отнюдь не багряно-пурпурными пеленами, уготованными для императорских отпрысков, пинал ногами, бил кулаком наотмашь и убивал — а всё ради цвета, блёкнущего быстро, как никакой другой. Потому я и не приношу извинений за то, что следующие страницы имеют тот же оттенок.

II

Слухи о его прежней жизни столь же темны и таинственны, как и черты лица его, кои он со временем стал скрывать под золотой маскою, а почему: из стыда ли, из скромности ли, а может, от робости, не ведал никто; не знали также на острове ни его послужного списка, ни из какой он семьи. Он был не менее таинственен, чем знаменитый беглый каторжник Мэтт Брейди, ставший разбойником, хотя каждый из них загадочен по-своему, ибо если Мэтта, неуловимого, как мечта или мираж, никто никогда не видел, то Коменданта видели везде. Но никто не посмел бы сказать, будто понимает его или состоит у него в наперсниках: это значило бы призывать смерть.

Конечно, о нём ходили всякие истории, и отыскивались такие, кто — сперва шёпотом, а затем, после его кончины, и во всё горло — заявляли, будто он спятил. И действительно, нельзя отрицать, что его напомаженные и расчёсанные на прямой пробор волосы, его нос, так похожий на клюв попугая, который он незнамо как умудрялся просовывать в прорезь золотой маски, его бараньи глаза, его рот, который даже в золотом обрамлении казался кривящимся и безвольным, — короче, всё это придавало ему в дни его власти вид хотя и грубый, но внушительный, однако без маски такой вид показался бы просто дурацким.

И чаще других о нём рассказывали самую невероятную из баек: будто он, подобно всем нам, был каторжник, что его отправили в ссылку за невообразимые преступления и гоняли на работы в цепях, как других арестантов, в окрестностях Парраматты, а затем судили ещё раз и законопатили на остров Норфолк, где он окончательно стал человеком отпетым, не боящимся не только никого из людей, но и самого Бога.

Когда тамошняя каторжная тюрьма, где применялись самые изощрённые пытки, была наконец закрыта и её доведённых до крайности узников решили переправить на Землю Ван-Димена, корабль, перевозивший их, в Бассовом проливе настиг и потопил жесточайший шторм. Он единственный избежал смерти и решил выдать себя за лейтенанта Хораса, чей труп — с побелевшим, рябым лицом, изъеденным морскими вшами, — прибой вынес на берег рядом с ним. Вечерело. И вдруг небо, только что довольно светлое, почернело прямо у него на глазах, круглых от страха — не перед внезапным наступлением сумерек, но перед заполнившей весь окоём тучей кричащих морских птиц.